拓跋氏起源及歷史

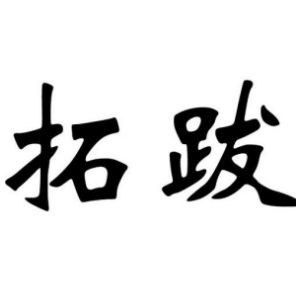

拓跋姓圖騰(拓跋氏圖騰)

拓跋姓是中華姓氏之一,黃帝以土德之瑞稱王。北土之人則謂“土”為“拓”,謂“後”為“跋”,故以“拓跋”為姓,稱拓跋氏,意即黃帝土德後代,即後來北朝的鮮卑族拓拔氏部族。拓跋姓在宋版《百家姓》中位列第四百五十四位。現今中國大陸人口不足千人,排在第三千七百零四位。

【得姓始祖】

拓跋力微:據《魏書·序紀》記載,拓跋氏歷史的序幕是從拓跋毛開始的。他為“遠近所推,統國三十六,大姓九十九,威振北方,莫不率服”。所謂統國三十六,大姓九十九,大約都是一個氏族部落聯盟中的氏族部落。拓跋毛後,五傳到了拓跋推寅時候,正值東漢初年,拓跋氏開始從原來的居地向南移動。“南遷大澤,方千餘里,厥土昏冥沮洳”。七傳到了拓跋鄰,以所在地荒遐,又謀南遷,因年老,傳位於子拓跋詰汾,帥部南移。“山谷高深,九難八阻,於是欲止。有神獸,其形似馬,其聲類牛,先行導引,歷年乃出,始居匈奴之故地。”神獸之說,是拓跋氏早期的神話傳說。拓跋詰汾死,子拓跋力微立。在《魏書·序紀》裡,拓跋力微被稱為始祖,他在位五十八年,活了一百零四歲。在拓跋氏歷史上,力微是有貢獻的,因此他被稱為始祖。

【起源源流】

源流一

源於姬姓,出自黃帝后裔鮮卑族拓跋(亦稱託跋)部拓跋氏,屬於漢化改姓為氏。

拓跋氏尋宗溯源,黃帝有四妃,有二十五子,其中十二個兒子繼承父姓姬姓,另外十三個兒子改為姬姓以外的姓。元妃西陵氏,為西陵氏女,號嫘祖,生子三人:昌意、玄囂、龍苗。西陵氏所生長子昌意,降居若水,生子三人:長子名乾荒,乾荒生顓頊(高陽氏,五帝之一);次子名安,居西土,其後裔為李氏;三子名悃,遷居北土。

黃帝以土德之瑞稱王。北土之人則謂“土”為“拓”,謂“後”為“跋”,故以“拓跋”為姓,稱拓跋氏,意即黃帝土德後代,即後來北朝的鮮卑族拓拔氏部族。

據史籍《魏書·序紀》記載,鮮卑拓跋部的歷史序幕是從西漢後期的拓跋·毛開始的,他為“遠近所推,統國三十六,大姓九十九,威振北方,莫不率服”。所謂統國三十六,大姓九十九,大約都是一個氏族部落聯盟中的各個氏族部落。

拓跋·毛之後,五傳到了拓跋·推寅時候,正值東漢初年,拓跋氏開始從原居地向南方遷徙,“南遷大澤,方千餘里,厥土昏冥沮洳”。七傳到了拓跋·鄰,以所在地荒遐,又謀南遷,但因年老,遂傳位於子拓跋·詰汾,率部南移,“山谷高深,九難八阻,於是欲止。有神獸,其形似馬,其聲類牛,先行導引,歷年乃出,始居匈奴之故地。”神獸之說,是拓跋氏早期的神話傳說。

拓跋·詰汾逝世後,其子拓跋·力微即位。在史籍《魏書·序紀》的記載中,拓跋·力微被稱為鮮卑拓拔氏的真正始祖,他在位五十八年,活了一百零四歲。在鮮卑拓跋部的發展歷史上,拓跋·力微是有巨大貢獻的,因此他被稱為拓跋氏的始祖。

到了北魏孝文帝拓跋·宏在北魏太和十七年(公元493年)遷都洛陽入主中原之後,大張旗鼓地推行漢化改革政策,率王族改為漢字單姓“元”氏,其王族之外的拓跋氏遂成為庶姓,仍為拓跋氏,不與皇室同氏。

到了西魏政權的末代帝王恭皇帝元廓於北魏廢帝元欽三年(公元554年)農曆1月即皇帝位之後,去年號,稱元年,將元氏復改回拓跋氏。

進入隋朝,隋文帝重新統一了中國大地後,在強大且日趨規範化的漢文化歷史潮流推動下,鮮卑族拓拔氏嫡系主流最終仍然改定為漢姓元氏,而庶支拓拔氏則漢化姓氏繁多,諸如長孫氏、李氏、王氏、鄭氏、金氏、趙氏等等,不一而足,皆世代相傳至今。

源流二

源於改姓,出自西漢李氏之後李穆改為拓跋氏,屬於帝王賜改姓為氏。

在姓氏史籍中,多記載有李氏本身有三個主源,而改為拓跋氏的李氏,歷來說法不一,一說源自嬴姓即顓頊帝高陽氏的後裔,另一說源自回族阿跌失氏。

(原作者認為)若指明該支拓拔氏是在西漢時期由李氏因故所改,那就不可能是出自回族,因為在西漢時期,回族這一民族還根本就未形成。

那麼該支拓拔氏到底出自何源,在兩漢書中均無記載,但可參照史籍《周書·李穆傳》中的記載:“李穆賜姓拓跋氏。”

李穆,公元?~586年待考,成紀人,著名漢將李陵的後代,南北朝時期的北周名將,累遷都督、大將軍、柱國大司空,屢建奇功,被北周宣帝宇文贇(公元559~580年,公元578~579年在位)賜姓拓跋氏。顯然,史書中所記載的“西漢李氏之後李穆”,就是指李穆是著名西漢大將李陵的後代,其李穆源出“西漢李氏之後”即如是。

北周靜帝宇文衍大定元年(公元581年),北周的柱國大將軍、隋國公楊堅(公元541~604年)逼迫北周靜帝“禪讓”帝位,登隋文帝之後(公元581~604年在位),曾拜李穆為太師,位列三公。

在李穆的後裔子孫中,有以先祖受賜之姓沿襲傳承者,稱拓拔氏,後多改回李氏。

源流三

源於改姓,出自南北朝時期北魏金紫光祿大夫源子邕之後,屬於帝王賜改姓為氏。

北魏孝明帝元詡孝昌三年(公元527年)農曆3月,北魏以金紫光祿大夫源子邕為北討大都督,領兵鎮壓分裂的東魏政權的大將軍葛榮。

農曆8月,北魏孝明帝派遣北討大都督源子邕、李神軌、裴衍等率軍攻東魏的鄴城。源子邕行及湯陰時,已經投靠葛榮的安樂王元鑑派率遣弟弟元斌之在夜裡偷襲源子邕的大營,然而源子邕早已有備,元斌之不克敗退,源子邕則乘勝進圍鄴城,很快即攻克了鄴城,斬殺安樂王元鑑,並傳首級至洛陽。北魏孝明帝大喜,特賜源子邕改姓為拓跋氏。

之後北魏孝明帝以源子邕為冀州刺史,率兵討伐葛榮。當時裴衍上表請同行,北魏孝明帝下詔許之。源子邕則上言:“衍行,臣請留;臣行,請留衍;若逼使同行,敗在旦夕矣。”結果北魏孝明帝不同意,堅持二人同行。

到了農曆12月,源子邕、裴衍率軍行至陽平東北漳水曲,結果被葛榮率十萬軍伏擊,源子邕、裴衍二人俱戰敗而亡。

在源子邕的後裔子孫中,有延承北魏孝明帝所賜之拓拔氏者,後大多回復為源氏,但仍有人隨拓拔氏的漢化過程改為長孫氏者,世代相傳至今。

【遷徙分佈】

遷徙

拓跋氏是一個神秘而奇特的姓氏,古文獻及姓氏研究著作均指出是北魏皇姓,出自北魏王朝建立者鮮卑拓跋氏部落。他們自稱帝之後,受封北土。謂帝以土為德,鮮卑語稱土為拓,稱後為跋,故以拓跋為氏,即黃帝后裔之意。

拓跋姓早期活動於東北地區,後遷徙於中國西北部的盟國高原建立代國,後被前秦所滅。著名的淝水之戰後,拓跋珪368年重建代國,自稱代王,同年改國號為魏,史稱北魏。拓跋珪先建都平城,後孝文帝遷都洛陽,在統一北方地區後入主中原,其統治地區北至蒙古高原,西至新疆東部,東至遼西,南至淮河、秦嶺為界。北魏王朝共立17帝,171年。由拓跋氏簡改拓姓為拓姓正宗,是當今拓姓最重要組成部分,其歷史至少2000年左右。

拓跋氏勢力發展到陝北,可以追溯到始祖猗盧(?-316)前後。“自神元帝以來,與晉和好。是歲(昭帝元年),穆帝始出幷州,遷雜胡北徙雲中、五原、朔方。又西渡河,去匈奴、烏丸諸都。自杏城以北八十里迄長城原,夾道立碑,與晉分界”(《北史魏紀》)。杏城在今黃陵縣城南。長城原即今富縣羊泉原。拓跋氏子弟大量進入關中陝北,約在孝武帝(532-535)時。《周書元偉傳》載,元偉在孝武帝時任華州刺史。又有元季海被封為馮翊(今大荔)王。公元534年,北魏分裂,孝武帝逃到長安,在宇文泰扶植下建立西魏,大批拓跋氏貴族入居關中。至於元氏怎麼又複姓拓跋氏,這與北周時的以一次復辟事件有關。

北周為宇文氏取代拓跋氏建立的鮮卑政權。周閔帝元年(557)年二月,趙貴等大臣謀圖重新扶植元氏之後稱帝。失敗後,元氏子女被株連而株者甚眾。到周明帝時,始把元氏淪為奴僕者免為平民,復為拓跋氏。另外,北周宇文泰還提倡過賜姓複姓和恢復太平以前代北複姓的運動。這些拓跋氏之後,經過千百年來的繁衍、遷徙,分佈關中陝北各地,逐步融入漢民族之中。至今,除了安塞的十幾個村有拓姓外,清澗、橫山和子洲等縣也有拓姓戶族。定居下來的拓跋家族,與居住在陝北的漢人相互融合,他們開始學習農耕文明,漢人也吸收了少數族裔文化,陝北這支拓姓氏人在體態上,指頭短,但關節更粗,力氣更大。除了體型上的差別,這一支“拓”姓人還嚴格遵守一條祖訓:“不論走到中國的哪個地方,只要也是姓拓,男女之間絕不能結婚,因為是一家人”。

分佈

拓跋姓在宋版《百家姓》中位列第四百五十四位。現今中國大陸人口不足千人,排在第三千七百零四位,屬於較罕見姓氏。拓跋姓望居潁川郡(戰國時秦國置郡,相當於現在河南省禹州一帶地區)、雁門郡(戰國時趙國置郡,相當於現在山西省代縣一帶地區)。

今北京、上海、遼寧之瀋陽等地有分佈。

【郡望堂號】

郡望

潁川郡:戰國時期秦國滅韓國後,以所得韓地於秦王贏政十七年(辛未,公元前230年)置潁川郡。之所以名為潁川郡,是因為有一條河,名為潁水,其上游支系流經郡中大部分地區。郡治設在陽翟(今河南禹州),其時轄地在今河南省許昌市、長葛縣、登封市、寶豐縣以東,尉氏縣、郾城縣以西,密縣以南,葉縣、舞陽市以北一帶的廣大地區。南北朝時期東北魏王朝武定年間(公元543~550年)治所移至潁陰(今河南許昌),北齊則改為長社縣。隋朝初期曾廢黜潁川郡。唐朝時期復改為長社,後又曾改許州為潁川郡。

雁門郡:戰國時期趙國趙武靈王置郡,秦朝、漢朝沿用,治所在善無(今山西右玉),其時轄地在今山西省河曲、五寨、寧武、代縣一帶。東漢時期移治到陰館(今山西代縣),此後多以雁門為郡、道、縣建制戍守。雁門關之稱,始自唐朝初期,因北方突厥崛起,屢有內犯,唐朝駐軍於雁門山,於制高點鐵裹門設關城,戍卒防守。

堂號

潁川堂:以望立堂。

雁門堂:以望立堂。

字輩

(暫缺)

【楹聯典故】

(暫缺)

【典故軼事】

黃帝與拓跋氏

北魏拓跋氏為是黃帝之後,在《魏書》和《北史》都有描述。在史籍《北史·魏本紀》中即寫:“魏之先出自黃帝軒轅氏,黃帝之子曰昌意,昌意之少子受封北國,有大鮮卑山,因以為號。”還說:“黃帝以土德王,北俗謂土為託,謂後為跋,故以為氏。”

在中國歷史上,有許多少數民族皆稱黃帝后裔。1935年,中國國民黨元老於右任就曾寫道:“漢族固為其苗裔,而西藏族之羌,回族之安息,苗黎族之禹號,蒙古族之匈奴,東胡之鮮卑。金人之祖且為黃帝之子清,滿清則金人之後也。”

黃帝,傳說的中華民族人文始祖,是人類由原始氏族社會向奴隸制社會演變的一個反映。他發明舟車衣裳等等生存必需的文明——所以稱軒轅氏。尤其施行德政,任用賢能,成了儒家的理想政治。這聖德的光被影響到少數民族,成為中華文明的共主。

北魏王朝的建立者鮮卑拓跋氏原居於東北大興安嶺,後逐漸南下,為氏族遊牧民族。到了北魏王朝的創始人太祖道武帝拓跋·珪進入中原,深感獵射遊牧的缺陷。到了燕趙地區,更留心先進的中華封建農業文化,對以黃帝修德振兵治五氣,藝五種,撫萬民更十分敬奉。所以拓跋·珪廣求中原士大夫,《北史》說他“初拓中原,留心慰納,諸士夫詣軍門者,無少長皆引入”。於三八六年建立魏國,建都平城(今山西大同),更建宗廟,立社稷,典官制,協音樂,平五權,較五量,定五度等等。其中拓跋·珪在平定慕容·寶時徵聘得到冀州的俊才、少號神童的崔宏。崔宏對總機要,草創制度。崔宏常對拓跋·珪講古人制度之體以及往代廢興之由,拓跋·珪聽了十分歡喜。崔宏便奏請從土德,服色尚黃,數用五,即完全用黃帝的典章歷數,把拓跋氏的歷史和漢族的歷史聯絡起來。《綱鑑》一書中即對拓跋·珪在平城置五經博士、增國子太學生員至三千人,命郡縣大索書籍悉送平城大加讚賞,以為衣冠文物之主南朝的晉反而不如。正是這樣鬱郁文采,招賢選能,不出幾十年,北魏就結束了十六國紛爭的局面並統一了北方。也正是在這種政治氣氛中,拓跋·珪的兒子北魏明元帝拓跋·嗣於神瑞二年、泰常七年,其孫太武帝拓跋·燾於神麚元年,皆幸涿鹿,登嶠山,觀溫泉,祭黃帝廟。可見,涿鹿黃帝廟是鮮卑民族學習華夏文化的標誌,是民族團結、融合的象徵。

子榮母死

魏太祖道武帝拓跋·珪末年,決定立兒子拓跋·嗣為帝,就先殺其生母,然後把拓跋·嗣召至座前訓話:“昔漢武帝將立其子而殺其母,不令婦人參與國政,使外家為亂。汝當繼統,故吾遠同漢武,為長久之計。”其實,拓跋部開化較晚,代國時代也僅僅是脫離母系氏族社會沒有多久的父系宗長制時期,兄終弟及和母權為尊的遺俗一直很頑固。受漢族封建制影響,拓跋氏逐漸以“父子家天下”的制度使帝國長治久安。北魏道武帝為了更加防範於未然,就使“子貴母死”又成為北魏王朝的定製,手段雖然殘忍,但他的出發點還是以王朝的萬世基業為主要考慮內容。拓跋·嗣就是後來的北魏太宗明元帝,他天性純孝,當時就哭得渾身亂抖,惹得北魏道武帝派人把他架出殿外。不久,北魏道武帝就被另一個兒子清河王拓跋·紹所弒。拓跋·嗣繼位後,雖然感念生母,但立子殺母作為北魏王朝的“祖宗家法”並未廢止,一代一代傳承下來,除了北魏肅宗孝明帝親母胡太后外,儲君生母無一例外,全被賜死。當然,究竟是自殺還是宮人代勞,史無明載,總之這些傾國傾城的美人真是命苦,數歲兒一經被立為太子,作母親的雖然正值青春芳華之年,馬上就要命歸黃壤,再也看不到兒子身登九五、黃袍加身的那一日。日後再受尊諡,死人無知,只能怪怨天命如此了。

【外國稱呼】

拓跋部族建立的北魏徵服了中國北部及部份中亞地區,這些征服對中亞各民族影響巨大,以致他們將北魏及北魏滅亡之後的中國北部均稱為“拓跋國”(突厥語:Tabgatch;阿拉伯語:Tamghaj),而拜占庭人所稱的“桃花石”(中古世紀希臘語:Taugast或Tabgac)是否為拓跋或“拓跋國”的譯音,學術界至今未有定論。

延伸:桃花石

桃花石(Taugast或Tabgac)一說有以下幾個來源,尚無定論:

源自北魏【拓拔氏】,此說法尚沒有得到學術界普遍的肯定,因為【拓跋】的古代讀音為【T’ak bwat】,中古讀音為【T’ak buat】。比較Tau-ga、Tab-ga、Tab-γα、Tab-gha、Tam-ga、Tam-gha 等可知,Tau、Tab、Tam、Tan相對於“拓”、“大”都有通轉的可能,但以“大”為更便通,而以“bwat”或“buat”對ga、γα、gha則不相應。

源自南北朝時期魏國的國號【大魏】的古漢語音【daad ŋguls】,古突厥語通常會把古漢語的【大】借用後讀作【tay】,且阿爾泰語系的語言一般會把古漢語的疑母【ŋ-】省略,故【大魏】在古突厥語讀音即【tay guls】,非常接近【Tabgac】(桃花石)一詞。

來自【唐家】的二次音轉,德國學者夏德(F.Hirth)就曾提出【桃花石】是【唐家】一詞的突厥文對音轉寫的說法,後來日本學者桑原騭藏在此基礎上也提出【唐家子】一說。在高昌回鶻文獻中,【大唐】一詞的古漢語讀音在回鶻語的對音轉寫是【Tay To】,至今日本語仍然把【唐】音讀【To】。

【家訓格言】

《拓跋氏家訓》

愛國守法,誠信為上;恪守家規,以德為綱;

富貴不淫,貧賤不移;儒弱不欺,威武不讓;

尊老愛幼,千古倫常;噓寒問暖,待藥奉湯;

兄弟姐妹,手足情長;言談舉止,不可疏狂;

婆媳妯娌,和諧致祥;情節連理,互敬互讓;

忠義俱全,愛業敬崗;同舟共濟,地久天長;

和睦鄰里,謙誠禮往;嚴謹治學,清正賢良;

少小不學,老大悲傷;琢玉成器,鍊鐵成鋼;

禁奢戒賭,不偷不搶;遠離毒品,家國安康;

不可揮霍,吝嗇不楊;老不跋扈,少不趾楊;

自尊自愛,自立自強;拓跋精神,萬代流芳;

熱門工具排行榜

熱門工具排行榜