蔚氏起源及歷史

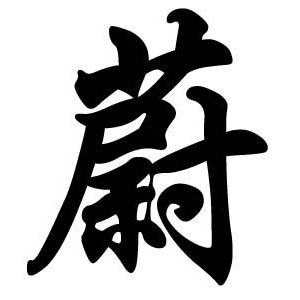

蔚姓圖騰(蔚氏圖騰)

蔚姓是中華姓氏之一。出自姬姓 周宣帝時,鄭國公子翩被封於蔚邑(今山西省平遙縣和靈丘縣一帶),世稱蔚翩。蔚翩原為姬姓,他的後代子孫遂以其名命姓,稱為蔚姓,以邑為姓。在宋版《百家姓》中位列第三百六十五位,現今人口約十萬,排在第四百三十七位。

【得姓始祖】

公子翩:據《姓氏考略》記載,以邑為氏,蔚州,代地,周宣帝置,望出琅琊。或去草作尉。實則系出姬姓的鄭公子翩封邑於蔚,其後以邑為氏。”蔚州,即今河北省蔚縣一帶。漢朝以前,該地是代國之地,到了漢代被置為代郡之治,被正式置為蔚州,則始自南北朝的北周,至清代時,開始改州為縣,屬於直隸省宣化府,民國成立,正式定名為蔚縣,而迄於今。春秋時鄭國的公子翩的封邑在蔚州,其子孫後代便以受封地名為姓,稱蔚氏。望族居琅琊郡(今山東省諸城縣)。故蔚氏後人奉公子翩為蔚姓的得姓始祖。

【起源源流】

源流一

源於姬姓,出自西周晚期鄭國公子翩的封地,屬於以封邑名稱為氏。

西周晚期,在周宣王姬靜(姬靖)執政時期(公元前827~前784年),其弟弟鄭桓公姬友有個兒子叫公子翩,周宣王很喜歡這個侄兒,因此賜封其於蔚邑(今山西平遙),併為其專門設定了蔚州。因此,世人又稱公子翩為蔚翩、鬱翩、鬱翩、尉翩、鄭翩等。

在公子翩的後裔子孫中,有以先祖封邑名稱為姓氏者,稱蔚氏,後有部分族人改稱鬱氏、鬱氏、尉氏等,世代相傳至今。

要注意的是:該支蔚氏與鬱氏、鬱氏、尉氏的正確讀音皆作yù(ㄩˋ),蔚氏族人大多尊奉鄭公子翩為蔚氏的得姓始祖。

源流二

源於姬姓,出自南北朝時期北周政權設定的蔚州,屬於以居邑名稱為氏。

南北朝時期,北周宣帝宇文齏在大成元年(公元579年)設定了蔚州(今山西靈丘),不久,北周宣帝即因荒淫縱慾而去世,由北周靜帝宇文衍(宇文闡)繼位。

隋朝時期,改蔚州之地為雁門郡之靈丘縣。唐武德四年(公元621年),唐太祖李淵平定盤踞在靈丘一帶的劉武周,到唐武德六年(公元623年)再復置蔚州。明朝時期蔚州改置於今河北蔚縣一帶。民國時期蔚縣隸屬於察哈爾省。中華人民共和國成立後,中央人民政府在1952年8月撤消察哈爾省,蔚縣在12月劃歸河北省。

古代在蔚州的住民中,有人即以州名為姓氏,稱蔚氏,世代相傳至今。

該支蔚氏正確讀音作yù(ㄩˋ),今讀yuè(ㄩㄝˋ)亦可。

源流三

源於姬姓,出自先秦時期趙國末代君主趙嘉,屬於以居邑名稱為氏。

趙嘉,趙幽穆王趙遷之子,公元前227~前222年在位,先秦時期趙國末代君主趙代王。

秦王嬴政十一年(公元前236年),秦國乘燕國、趙國交兵,趙國後方空虛之際,以大將王翦為主將,分兵兩路攻擊趙國,一舉奪得趙國鄴(今河北臨漳)等十餘城。趙軍守城據險,避免決戰,戰事呈相持局面。

秦王十三年(公元前234年),秦軍再攻趙國平陽(今河北磁縣),殲滅趙軍十萬,殺趙軍大將扈輒。接著揮軍北進,結果被趙軍大將軍李牧大敗於宜安(今河北石家莊)。

秦王十五年(公元前232年),王翦改變了戰法,以一部兵力襲擾趙國都城邯鄲(今河北邯鄲),自己率主力由上黨(今山西長子)出井陘(今河北井陘),企圖將趙國攔腰截斷,但因李牧預先有防備,受阻還師。

秦王十八年(公元前239年),王翦乘趙國國內大饑荒,率軍團團圍困了邯鄲城,並親率主力東出井陘。雖然秦軍多次受挫於李牧,但王翦巧施反間計,使趙幽穆王改令趙蔥、顏聚代李牧為將。沒有了李牧,王翦大鬆了一口氣,在秦王十九年(公元前228年)大破趙軍,平定了東陽之地(今河北邢臺地區),趙軍大將趙蔥戰死,副將顏聚則逃亡不知所處。

秦軍一舉攻破趙國都城邯鄲後,趙幽穆王被秦王嬴政流放到湖北房縣,其後不知所終。當時趙幽穆王之子公子嘉等帶領數百人逃往代郡(今河北蔚縣西南部),聚集舊部,之後自立為代王,史稱趙代王。在趙代王的苦心經營下,趙國又延續了國運長達六年之久。

到了秦王二十五年(公元前222年),秦王嬴政派遣大將軍王翦率大軍北上滅燕國,王翦在回師途中突然奔擊殘存之趙國,一舉擊破代城,俘虜了趙代王,趙國徹底滅亡。當時趙代王自戕而亡,被秦將王翦葬於代城的輔城蔚城外(今河北蔚縣貓八莊)。

在為趙代王趙嘉守陵的趙氏後裔子孫中,有人在先王陵寢之地廣種牡蒿,名義上是中草藥園,實際上是以其在千古典籍《詩·小雅·蓼莪》中久有所讚的“蓼蓼者莪,匪我伊蔚”為記,寓意趙國不滅,一如牡蒿堅韌、強盛的生命力,並改姓氏為蔚氏,世代相傳至今。

該支蔚氏的正確讀音作wèi(ㄨㄟˋ)。

按:首先,陝西和山西一帶的蔚氏族人將自己的姓氏讀音作yuè(ㄩㄝˋ),這是由方言讀音所致,其母音仍為yù(ㄩˋ)。在我國的漢語九大方言中的北方方言體系中,晉、陝方言在音韻上最為豐滿,音調多達十三個,不像普通話只有四個基本音韻,因此許多普通話中的讀音之字,在晉、陝方言(秦方言)的讀音中均非單音節,這是古漢語在形成過程中被保留下來的音韻特點,例如,“蔚”字的現代母音為yù(ㄩˋ),而由於該字在秦方言中保留了古音韻yè(ㄧㄝˋ),今人讀之則如yuè(ㄩㄝˋ)。

其實,在推廣普通話的過程中,過濾秦方言中的古音韻方法很簡單,即將所有雙音節下滑音的尾音節去除並轉為陽平讀音即可,只不過語言的慣承性在人類社會中十分強韌,絕非一蹴而就。

另外,在蔚氏第一、第二淵源中所考述的繁衍至今之蔚氏族人,其姓氏的正確讀音皆作yù(ㄩˋ),這沒有任何疑義。但千萬要注意的是:唯有第三個淵源中的蔚氏即先秦趙國王室後裔所傳之姓氏的正確讀音皆作wèi(ㄨㄟˋ)。

因此,人們在進行“蔚”這一姓氏讀音判別時,先不要簡單一概而論地去判定蔚氏的姓氏讀音何為正確,而是先應溯出其姓氏本源,然後再確定其應有的正確讀音。

【遷徙分佈】

遷徙

蔚氏族人早期主要在山西、陝西、河南一帶生息繁衍。

漢、唐時期,蔚氏族人逐漸擴充套件到山東,並在山東東南部形成郡姓望族,以琅邪郡為郡望,河北北部也成為蔚氏的聚居地。

宋朝以後,河南、安徽等地都有蔚氏族人蹤跡。

分佈

蔚氏是典型的漢族姓氏,人口約有十萬,排名在四百三十七位。佔全國人口的0.007%。

今山東省的濟南市、東平縣、濟寧市、萊蕪市、東平縣、煙臺市、汶上縣、泰安市,內蒙古自治區的涼城縣、滿洲里市、呼和浩特市、通遼市,河南省的信陽市新野縣、確山縣、駐馬店市、洛陽市、虞城縣、開封市,山西省的太原市、朔州市、汾陽市、晉中市平遙縣、呂梁市文水縣、定襄市、交城市,江西省的贛州市,吉林省的吉林市,天津市,遼寧省的大連市,廣東省的廣州市番禺區、佛山市,重慶市的江津縣,四川省的成都市、冕寧縣、綿竹市,河北省的唐山市豐潤區,安徽省的蕪湖市、宣城市郎溪縣、天長市、合肥市、六安市、壽縣,甘肅省的蘭州市、禮縣、西和縣,臺灣省,黑龍江省肇東市,陝西省的寶雞市、大荔縣、勉縣、旬陽縣、佳縣、綏德、隴縣,江蘇省的蘇州市、崑山市、盱眙縣,北京市的東城區,湖北省的襄樊市,臺灣省的臺北市,福建省的廈門市等地,均有蔚氏族人分佈。

【郡望堂號】

郡望

琅琊郡:亦稱琅琊國、琅岈郡、琅玡郡。春秋時期的齊國有琅琊邑,在今山東膠南縣琅琊臺西北,有越王勾踐遷都至此之說。秦朝統一六國後,在境內設琅琊郡,並附置琅琊縣,治所均在琅琊(今山東青島膠南夏河城),郡境為山東半島東南部。西漢時期治東武(今山東諸城),並增琅琊國、櫃縣和祝茲侯國治於境內,下轄五十一縣,包括今山東半島東南部的海陽、即墨、嶗山、膠縣、膠南、沂水、營南、日照、五蓮、贛榆(今江蘇贛榆)及青島等地。東漢朝時期琅琊國改治到開陽(今山東臨沂)。晉朝時期改置為琅琊省。北魏時期治即丘(今山東臨沂)。隋朝時期又復置琅琊縣。唐朝時期又裁廢,境地歸膠州、諸城,其時轄地在今山東省東南部諸城、臨沂、膠南一帶。唐朝乾元初年曾廢黜,後有沂州琅琊郡。從魏、晉朝時期琅琊國起,琅琊臺及秦朝琅琊郡治均不屬琅琊郡(國)。另一處琅琊郡在今江蘇南京一帶,此後廢置千餘年。

堂號

清慎堂:明代禮部尚書蔚能,官拜光祿寺卿,後又升禮部右侍郎,仍掌寺事。他任光祿寺卿超過30年,清慎守法,從未取過俸祿之外的一絲一毫。先後在光祿寺為官的官員,都不如他清廉。因此得堂號“清慎堂”。

琅琊堂:蔚氏家族發源於蔚州,後來卻主要繁衍於琅琊,即現在山東省的中南部地區。蔚姓人家世代相襲“琅琊”堂名。

時思堂:取“時記木本水源之訓,思念祖功宗德之恩”之意。

另外還有賓亞堂等。

字輩

山東東平、汶上蔚氏字輩:“紹賢修廣大永立承衍方敦本傳作則應建貞有長東青華志遠明海泰世祥瑞升福全孝同安厚忠良”。

安徽天長蔚氏字輩:“如慧長伯廣鼎成”。

【楹聯典故】

四言通用聯

源自利邑;

望出河南。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

全聯典指利氏的源流和郡望。

中山賢相;

東海真人。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

上聯典指漢朝時期的利乾,任中山國相,有賢名。下聯典指漢朝時期的利真源,隱居於東海,後得道為真人(道家稱“修真得道”或“成仙”的人)。

六言通用聯

明譯幾何原本;

宋有九淵高徒。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

上聯典指明朝時期的義大利人利瑪竇,寓居中國三十年,卒於北京。他通華字畢語,譯著頗多,其中有《幾何原本》,由他傳授,再由徐光啟折受。西方的一些先進科學輸入中國,便是自他而始。下聯典指宋朝紹熙年間的進士利元吉,字文伯,盱江人。為金溪縣丞。他是南宋哲學家陸九淵的高足弟子。陸九淵之子行之,嘗欲師事之,他謙謝不肯。

七言通用聯

秀毓河南發達遠;

宗開利貞源脈長。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

全聯典指利氏的郡望和得姓始祖利貞。

八言以上通用聯

武冠三軍,韜鈐素裕;

文齊眾士,科甲高登。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

上聯典指漢朝時期的項羽部將利幾事典。下聯典指指宋朝時期的進士利溉事典。

九所分居無不利,恩承闕北;

三壹對照此克家,派衍河南。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

湖南藍山利氏宗祠大門聯。

有志競成十二年辛苦備書棟宇煌煌昭前代;

同心共濟千百世丁男兢爽衣冠楚楚奉先靈。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

湖南藍山利氏十六代孫清從九品澤洋謹撰聯。

藍水泰盧功龐嶠冠多能掃湯,先祖多年貴舊址;

江都傳碩學廣陵集在共揄揚,後人一旦煥新酞。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

湖南藍山利氏清附生彭士彬仁安氏謹撰聯。

祠宇維新念先人草闢荊披□□承承幾經創垂罔替;

家聲尤舊喜今日竹苞松茂孫孫子子毋忘堂構相傳。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

湖南藍山利氏十六代孫清從九品澤潤敬撰聯。

軍事裕六韜平瑤匪建鴻功望重三藍卜宅於茲垂厚利;

屯田恩萬代沐皇仁食駿德門高八戶貽謀長此擅名家。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

湖南藍山利氏清稟生侯銓謀長此擅訓導廖鼎弼保初氏敬題。

派分岑南功昭楚尾六百載廟貌鼎新屯業乂安垂萬世;

軍調江左績著汀源二十傳人文蔚起祖靈煊爽肇千秋。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

湖南藍山縣立速成師範畢業生蔡華玉崑山甫志聯。

對票主以蕭豆邊□蹌自恪,祖德宗功延綿中山世澤;

竭葵忱而陳牲體焉獻維殷,孫繩子翼維承廣陵家風。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

湖南藍山利氏家堂通用聯。

得道播英明家聲久著,世系肇□熊溯令序於江都名猶煊赫;

徵菲楊偉略世澤長綿,孫謀思翼燕樹豐功於安嶽後益□昌。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

湖南藍山利氏祭祖祝文聯。

五百年籍尚軍名職守重三邊在昔宅卜橫江昭代久經開地利,

州六戶田由屯定淵源同九所自今祠臨鍾水殊恩長此戴天家。

——佚名撰蔚姓宗祠通用聯

湖南藍山利氏經公詞對聯。

【祠堂古蹟】

蔚氏家祠

蔚氏家祠位於山東省東平縣沙河站鎮沙南村東南部,堂號曰:時思堂,取“時記木本水源之訓,思念祖功宗德之恩”之意。始建於明隆慶五年(公元一五七一年),至今已有441年曆史.

蔚氏先祖德恆公於明洪武四年(公元一三七一年)奉詔東徙,由山西平陽府洪洞縣遷居於茲,而後忠厚傳家,詩書繼世,人丁興旺,敬業相承。明隆慶五年(公元一五七一年),九世繼儒率眾會社,於蔚家村祖塋奉立祖碑,修林種樹,立旺柱四至,又於沙河站祖居建立祠堂,奉祀先靈,是為時思堂蔚氏家祠奠基之始,至今已有441年曆史。後經明季之亂,兵災屢至,神堂被毀,譜碟失傳,及至康熙丙子(公元一六九六年),蔚氏十三代弘業,弘毅等焦勞族事,率眾議:重立祖碑,再樹神堂。蔚氏合族一體同氣於康熙三十七年(公元一六九八年)重修祖碑,計議再樹神堂。經數十載積蓄籌劃建設,族長弘謨焦勞操持,乾隆二十五年(公元一七六零年),時思堂蔚氏家祠煥然一新,蔚氏先靈各歸本位,合族歡欣雀躍。

咸豐末歲,烽煙四起,南匪擾亂,焚敗家祠,族人無不痛心。光緒十八年(公元一八九二年)蔚氏族人同心合力重修神堂。

時過境遷,共和之初,蔚氏家祠充作學堂,培育了眾多莘莘學子。經文革紛亂,僅存大殿3間,其餘蕩然無存。及至公元二零一二年,在蔚氏全族的倡議下,合族勠力同心重修家祠、祖塋,恢弘往昔之輝煌,奉祖宗英靈之安然!

該祠堂佔地44畝,其中院內面積5畝,院外面積39畝。原建築群建有正中大殿3間,耳房6間,東、西廂房各3間,大門二門和影壁各一。遠望大門飛簷斗拱,氣勢恢宏。一對石獅鎮守門畔,尤顯威嚴莊重。拾級而上,見蒼勁行書:“蔚氏家祠”匾額,讓人肅然起敬。迎面而來斗大福字影壁福澤眾生。過影壁是歇山樑式二門,耳牆東廂立有古石碑刻,西側嵌修繕家祠功德錄,越二門一陣清香綠意撲面而來,院內遍植各種花木,古樸莊重的“時思堂”大殿就傲然屹立在蒼翠花海之中。

整個大殿為宋式建築風格,青瓦飛簷,神獸翹首,氣勢恢宏。大殿內採用斗拱榫卯結構,三梁起架,雕樑畫棟,描金繪彩院,栩栩如生。大殿正門立柱上書對聯曰:“派出平陽迄今考來二十代忠厚傳家勿忘祖功宗德,脈衍東汶按譜稽去五百年詩書繼世永念木本水源。”進的堂來,正中懸掛有“時思堂”三個金色榜書大字,“派出洪洞遠,支流汶水長”對聯分列兩旁,述說著蔚氏家族的源遠流長。神龕上祖宗牌位井然林立,讓人肅然敬禮。院子西南角有一參天楸樹,枝葉繁茂,鬱郁蒼蒼,閱數百年風雨滄桑,昭示著蔚氏家族興旺發達!

時思堂蔚氏家祠現為東平縣文物保護單位。

東平蔚氏宗祠

東平蔚氏宗祠位於山東省東平縣沙河站鎮沙南村東南部。

東平蔚氏宗祠始建於明隆慶五年(公元一五七一年),至今已有441年曆史堂號曰:時思堂,取“時記木本水源之訓,思念祖功宗德之恩“之意。

蔚氏先祖德恆公於明洪武四年(公元一三七一年)奉詔東徙,由山西平陽府洪洞縣遷居於茲,而後忠厚傳家,詩書繼世,人丁興旺,敬業相承。明隆慶五年(公元一五七一年),九世繼儒率眾會社,於蔚家村祖塋奉立祖碑,修林種樹,立旺柱四至,又於沙河站祖居建立祠堂,奉祀先靈,是為時思堂蔚氏家祠奠基之始,至今已有441年曆史。

後經明季之亂,兵災屢至,神堂被毀,譜碟失傳,及至康熙丙子(公元一六九六年),蔚氏十三代弘業,弘毅等焦勞族事,率眾議:。重立祖碑,再樹神堂蔚氏合族一體同氣於康熙三十七年(公元一六九八年)重修祖碑,計議再樹神堂經數十載積蓄籌劃建設,族長弘謨焦勞操持,乾隆二十五年(公元一七六零年),時思堂蔚氏家祠煥然一新,蔚氏先靈各歸本位,合族歡欣雀躍。

咸豐末歲,烽煙四起,南匪擾亂,焚敗家祠,族人無不痛心。光緒十八年(公元一八九二年)蔚氏族人同心合力重修神堂。

時過境遷,共和之初,蔚氏家祠充作學堂,培育了眾多莘莘學子。經文革紛亂,僅存大殿3間,其餘蕩然無存。及至公元二零一二年,在蔚氏全族的倡議下,合族戮力同心重修家祠,祖塋,恢弘往昔之輝煌,奉祖宗英靈之安然蔚氏家祠

蔚氏家祠佔地44畝,其中院內面積5畝,院外面積39畝。原建築群建有正中大殿3間,耳房6間,東,西廂房各3間,大門二門和影壁各一。遠望大門飛簷斗拱,氣勢恢宏。一對石獅鎮守門畔,尤顯威嚴莊重。拾級而上,見蒼勁行書:“蔚氏家祠”匾額,讓人肅然起敬。迎面而來斗大福字影壁福澤眾生。過影壁是歇山樑式二門,耳牆東廂立有古石碑刻,西側嵌修繕家祠功德錄,越二門一陣清香綠意撲面而來,院內遍植各種花木,古樸莊重的“時思堂”大殿就傲然屹立在蒼翠花海之中。

整個大殿為宋式建築風格,青瓦飛簷,神獸翹首,氣勢

恢宏。大殿內採用斗拱榫卯結構,三梁起架,雕樑畫棟,描金繪彩院,栩栩如生。大殿正門立柱上書對聯曰:“派出平陽迄今考來二十代忠厚傳家勿忘祖功宗德,脈衍東按按譜五百年詩書繼世永念木本水源。“進的堂來,正中懸掛有”時思堂“三個金色榜書大字,”派出洪洞遠,支流汶水長”對聯分列兩旁,述說著蔚氏家族的源遠流長。神龕上祖宗牌位井然林立,讓人肅然敬禮。院子西南角有一參天楸樹,枝葉繁茂,鬱郁蒼蒼,閱數百年風雨滄桑,昭示著蔚氏家族興旺發達!

時思堂蔚氏家祠現為東平縣文物保護單位。

熱門工具排行榜

熱門工具排行榜