丹氏起源及歷史

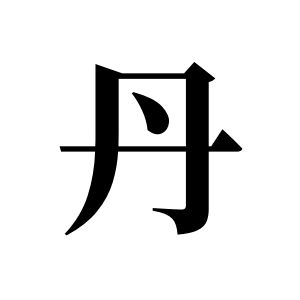

丹姓圖騰(丹氏圖騰)

丹姓是以個非常古老的姓氏。帝堯到年老時,由四嶽十二牧推舉部落聯盟軍事首長繼承人。史載,堯帝子名朱者,居於丹水(今湖北清江支流),其後以其氏為姓,丹朱傲慢荒淫,因而沒有得到傳位,大家都一致推薦了舜。堯帝把自己兩個女兒嫁給了舜,又對他進行了長期的考察,最後才放心的禪讓。丹姓現今人口約一萬,排在第七百二十位。

【得姓始祖】

丹朱:姓伊祁、名源明,字監明;號丹朱。中國上古部落聯盟首領堯的長子。相傳,因為丹朱不肖,堯把部落聯盟首領之位禪讓給了舜。司馬遷《史記·五帝本紀》說:“堯闢位凡二十八年而崩。百姓悲哀,如喪父母。三年,四方莫舉樂,以思堯。堯知子丹朱之不肖,不足以授天下,於是乃權授舜。授舜,則天下得其利而丹朱病;授丹朱,則天下病而丹朱得其利。堯曰:‘終不以天下之病而利一人。’而卒授舜以天下。”在丹朱的後裔子孫中,很早就有以先祖名號“丹朱皇”、“帝丹朱”為姓氏者,即稱丹氏。

【起源源流】

源流一

源於尹祁姓,出自堯帝之子丹朱,屬於以先祖名字為氏。

以血緣背景論,追本溯源,丹氏的源頭乃堯帝之子丹朱。堯帝,姓尹祁,號放勳。因他在十五歲時曾被兄長摯封於唐,故稱“唐堯”,是中國歷史上第一個朝代稱號。由於堯德高望重,人民皆傾心於堯帝。他嚴肅恭謹,光照四方,上下分明,能團結族人,使邦族之間團結如一家,和睦相處。堯為人簡樸,吃粗米飯,喝野菜湯。自然得到人民的愛戴。堯帝逝世後,丹朱才回到華夏部落去奔喪,因舜帝的“謙讓”,丹朱曾稱帝三年,但大臣們全都跑到河南之南去朝覲舜帝而不仕事于丹朱。於是,舜得意地嘆曰:“天也!”便順應天意和人民的呼聲再次登上了帝位,這段歷史就被後世稱為“堯舜禪讓”。但畢竟故丹朱當了三年天子,故而在《竹書紀年》、《山海經》等古籍中,也稱丹朱為“帝丹朱”。因丹朱為三苗首領並且曾稱帝三年,所以在南方各民族聚居的地區一直地位崇高,被湖廣地區民眾奉為“衡山皇”、“丹朱皇”。之後來,舜帝把丹朱敕封到房邑(今河南遂平)為諸侯。這在史籍《竹書紀年》中稱為“丹朱避舜於房”,是說丹朱尊父命而讓天下於舜,自己遠避於房邑。丹朱什麼時候去世的,史書中沒有記載,但記載了他死後由其子陵襲封,並以封地為姓氏,後世稱“堯帝世孫,得邑為姓”,也就是房氏,世代相傳延衍。一直到了周景王姬貴十六年(楚靈王羋圍十二年,公元前529年),楚靈王發兵吞滅了房國,強遷房國貴族的一支於防渚(今湖北房縣),這就是房侯“被封支子於房竹(防渚),曰房竹公”的來源。

在丹朱的後裔子孫中,很早就有以先祖名號“丹朱皇”、“帝丹朱”為姓氏者,即稱丹氏,世代相傳至今,是非常古早的姓氏之一。

源流二

源於古巴蜀土著民族,出自古巴蜀人巫丹部落的一個分支,屬於以居邑名稱為氏。

在遠古大巴山的東段丹頂山區,有一土著民族丹部落,是古巴蜀人的重要分支,一向與巫部落聯盟。按口傳歷史的傳說,在很早很早以前,巴蜀人中有巫氏和丹氏兩個民族,住於大巴山的東段丹頂山區(丹頂峰),後代傳人為了紀念巫、丹兩族的原居地,故而江後來遷居之地的太和山(仙室山)改以諧音的“武當”而記之,就是今天著名的武當山,山下之水也改稱為丹江,由於群居之地位於丹江入長江的匯合處,所以稱其為“丹江口”,千載沿稱之。丹氏族人,即為原古巴蜀人中居於丹頂山區人群,後以丹頂峰之名為姓氏,稱丹氏,世代相傳至今。

源流三

源於“邵族”,出自臺灣土著“邵族”部落,屬於漢化改姓為氏。

“邵族”丹氏,為臺灣省日月潭“邵族”中著名七大姓之一。“邵族”人的七個姓氏依人數多少分別為:毛氏、石氏、袁氏、陳氏、高氏、白氏、丹氏。“邵族”人自稱“以達邵”,“邵族”是臺灣省有關學界對當地土著民族分類的結果,土著語原義就是“人”,拉丁語為Ita Thao或Ida Sau,有考證為臺灣省原住民的一支,古代一直聚居於今南投縣的日月潭一帶,臺灣學者大多認為其屬於“平埔族”。根據“邵族”的口傳歷史,其祖先是追獵一群白鹿,翻越了阿里山,在日月潭一帶形成了一個民族群落。“邵族”人深受祖靈信仰的影響,敬畏自然,但近百年來因漢族人的移入,以及在日據時期日寇的侵略,使“邵族”原有的領地範圍和文化結構發生了很大的改變。“邵族”人口數量很少,以前僅六百四十餘人左右,是臺灣省人口數量第二少的原住民族群體。1999年臺灣發生了“九二一大地震”,曾使八成以上的邵族人居所倒塌毀壞,全族人口只剩二百八十三人,因此在震後,全族曾一起暫時遷往臺北市的明水路一帶居住。“卲族”曾經是水沙連地區最有勢力的族群,“水社”是日據時期的主要聚落之一。現在則以伊達邵(即日月村,舊稱德化社)為居住中心。日月潭地區的“邵族”人數並不多,且族人中還分屬七個姓氏家族,除了昔日居住在水里鄉的白氏家與全族人較疏離外,其餘姓氏家族都在部落群體內或祭儀中有專屬工作,頗為特殊。

事實上,“邵族”人的姓氏不只有七個,還有筆氏和朱氏,但由於其人數實在太少了,因此就被瓦解分劃到七個姓氏群體之中,對外以其所依附的大姓為稱。

源流四

源於回族,屬於漢化改姓為氏。

回族在明朝中期“土木堡之變”之後開始出現丹氏,詳實情況還有待進一步考證。

源流五

源於蒙古族,屬於漢化改姓為氏。

據史籍《清朝通志·氏族略·蒙古八旗姓》記載:蒙古族漕丹氏,世居察哈爾(今河北張家口一帶,包括河北、內蒙烏蘭察布盟、錫林郭勒盟一部、山西部分地區),後有滿族引為姓氏者,滿語為Caodan Hala,後多冠漢姓為丹氏、常氏等。

源流六

源於達斡爾族,屬於漢化改姓為氏。

據史籍《黑龍江志稿·氏族志》記載:達斡爾族阿爾丹氏,世居黑龍江兩岸,後有滿族引為姓氏者,滿語為Ardan Hala。清朝中葉以後,多冠漢姓為丹氏、阿氏、安氏等。

源流七

源於滿族,屬於漢化改姓為氏。

據史籍《清朝通志·氏族略·滿洲八旗姓》記載:

⑴.滿族瑪爾丹氏,滿語為Mardan Hala,世居扎庫木(今遼寧新賓伊勒登河西岸下營子),清朝中葉以後有冠漢姓為丹氏者。

⑵.滿族圖克坦氏,源出唐朝末期女真“通用三十姓”之一的徒單氏、禿丹氏,金國時期為女真徒單部,以部為氏,滿語為Tuktan Hala,漢義“初始”,世居烏喇(今吉林永吉烏拉街至輝發河口、拉發河流域、雙陽縣境)、蘇完(今吉林雙陽河流域)等地,是滿族最古老的姓氏之一。清朝中葉以後多冠漢姓為丹氏、初氏、都氏、圖氏、杜氏、單氏等。

【遷徙分佈】

遷徙

(暫缺)

分佈

丹姓是一個多源流,多民族的姓氏。丹姓現今人口約一萬,排在第七百二十位。分佈較廣,但人數不多。

【郡望堂號】

(暫缺)

【楹聯典故】

(暫缺)

【典故軼事】

邵族

1999年,“邵族”正式向臺灣當局提出名列臺灣原住民族第十族的要求,2000年“邵族”的法定地位正式宣告成立。居住在日月潭畔的邵族是原住民族中人數最少的一個支脈,當時只有六百餘人,傳統以捕魚、打獵為生,現在以旅遊業為主要收入。

“邵族”自稱“以達邵”,跟“布農族”自稱為“Bunun”即“人”的意思一樣。

“邵族”的起源,眾說紛紜,“布農族”人認為“邵”是“布農族”的六大社群之一,這六大社群原本盤踞在中央山脈高峰,以南投縣的群嶺為主,包括郡社、卓社、卡社、丹社、鑾社和蘭社,現已消失的蘭社群據說便是今天是邵族。“布農族”因和他族獵場的競逐,而分別遷徙到不同的地方,郡社群順著山脊往南到高雄和屏東,卓社就在玉山周緣移動,包括嘉義、臺南的山區。鑾社和丹社群則翻越中央山脈到達可以俯海岸山脈日出和花東縱谷平原的山腰上,布農族的遷徙原因,一是獵場的競逐,二是找尋新墾地,三是瘟疫,傳說第三種是蘭社群消失的重要原因。

在“以達邵”自己的口述歷史,沒有布農族蘭社淵源的故事。記錄中述說的是,邵族祖先在高峰地帶,追逐一群白色的水鹿,來到日月潭邊,見潭水清澈,魚群豐肥,而定居下來,他們逐漸適應水上的捕魚生活。

現在大部分的“邵族”人住在日月潭畔的日月村,少部分原來屬頭社系統的“邵族”人則住在水里鄉頂村的大平林。“邵族”在清朝康熙年間以前居住於Pu-thi,清康熙年間他們己經搬到光華島上。清道光年間以前,他們便開始放棄了光華島,而分散日月潭周圍地區,在魚池、貓闌、水社、石印、茅埔、頭社等地,形成聚落。

“邵族”人的生產方法以農耕及捕魚為主。其農耕早期以山田燒墾為主,清嘉道年間,大批漢族人入墾水沙連,邵族人才漸漸從漢族人習得水稻的種方法。作物以稻、粟、甘薯和花生為主。玉蜀黍、煙和姜也是每戶必種的。捕魚作業就和其它土著部族的狩獵一樣重要,每日所撈的魚蝦是必要的食物及經濟收入。飼養家畜是重要的家庭副業。

“邵族”人口雖少,卻有袁姓、石姓、毛姓、陳姓、高姓、筆或白姓、朱或丹姓等七大姓氏。獨木舟成為今天“邵族”追懷祖先的生活標誌,而他們的祭典則和當地的漢族已經溶合了。在豐年祭及過年祭時,狩獵是一項重要的儀式。

“邵族”的宗教信仰核心是祖靈信仰,亦即最高祖靈Pacalar和氏族祖靈,祖靈能庇佑族眾,讓族人平安健康,並且賜福給族人,使其代代繁衍並生生不息;當族眾從事農作時,祖靈能使農作豐收,當族人從事狩獵或漁撈時,祖靈能夠讓族人得以豐獵,所以族人遇有困難時,便向祖靈祈求。遇有祭儀時,即恭請祖靈駕臨祭場,接受族眾的奉獻與祈福。

最高祖靈(Pacalar)居住在光華島的大茄樹上,是最具權威的神,其能驅除惡靈,是女祭司求巫的祖師。而氏族祖靈則為各氏族的始祖。

“邵族”的每戶人家,都有一隻祖靈籃(Ulalaluwan),一般通稱為“公媽籃”,內盛祖先遺留下來的衣飾,以代表祖靈之存在(夫妻擔任過豐年祭爐主後,妻子之服飾亦被供奉在公媽籃內)。分家之時,公媽籃中之服飾成為分割的最重要物件。拜“公媽籃”是邵族主要的宗教及巫術的呈現物件及方式。凡是族中之重要祭儀,諸如播種祭、狩獵祭、拜鰻祭、豐年祭等,都以“公媽籃”為供奉的物件,族人備酒、飯、糕等為獻品,用以祈告祖靈。這種敬祀祖靈的“公媽籃”崇拜方式,不見於臺灣其它原住民族群,這也是“邵族”得以成為臺灣原住民族群中獨立一族的最主要特徵。

“邵族”的祖靈信仰與公媽籃崇祀,使“邵族”保有以下之特徵:

①祖靈信仰與公媽籃的崇祀,儲存了族人、族群認同與族群自我意識的最重要因子。

②祖靈信仰與公媽籃的崇祀,使邵族的歲時祭儀得以傳繼。

從文化,服飾,體質等特徵來看,“邵族”人均和“鄒族”人不同,“邵族”族人自己不但否認他們是“鄒族”,且發起正名運動。

邵族人深受祖靈信仰的影響,敬畏自然,但近百年來受到日據時期日本人的教化以及漢族人的移入,使原有的土地以及文化風貌受到了很大的改變。1999年“九二一大地震”後,“邵族”人數由數千銳減至二百八十餘人,目前是臺灣省人口最少的原住民族群,地震後,獲臺北市市長馬英九的精心安排,全族暫時遷往臺北市明水路居住,後回居在日月潭畔的日月村和水里鄉頂村的大平林。2001年8月8日,臺灣行政當局將其定為高山族第十族,正式承認“邵族”為臺灣省原住民部族之一。

“邵族”曾經是水沙連地區最有勢力的族群。水社是日據時期的主要聚落之一。現在仍以德化社(Braw-baw,日月村)為中心。

日月潭“邵族”最傳統特殊的“先生媽”(女性祭司)原有七名,現只剩六人,且多數高齡或健康不佳,由於該職是終身無給職,讓很多人卻步,族人憂心後繼無人,正努力遊說,希望有人願意奉獻。

“邵族”人每年農曆8月舉行族裡的祖靈祭和過年,長老在該月份將召開部落會議,決定此次祭典的主祭者(通稱“爐主”),更希望這名主祭者願意同時也能獲得祖靈同意出任“先生媽”,解決該族女性祭司逐漸凋零、面臨斷層的困境。

“邵族”的“先生媽”是地位崇高的人物,需要符合多項條件才能出任,包括受族人推崇、曾在祖靈祭擔任主祭者、由資深“先生媽”帶到拉魯島請示祖靈獲得認可者。全族的“先生媽”名額是七名,其中一人是候補者,但目前總數只有六名,最高齡的七十多歲,最年輕的也有五十歲,最讓人擔心的是多位健康不佳,有輕微中風,也有動過手術還未康復的。

在“邵族”人的律法中,只要擔任過祖靈祭主祭者的外族人,她的靈就能放在祖靈籃裡,成為真正的“邵族”人,因此主祭者是成為“先生媽”必要條件之一,去年和前年雖有自願出任祖靈祭主祭者的人,但“先生媽”是終身義務職,肩負家計的女族人,有生計等因素考慮,因此前幾年一直未能誕生新的“先生媽”,今年的祖靈祭舉行前,長老努力找尋,希望能找到二職都能勝任的族人。

據瞭解,“先生媽”是負責幫“邵族”人和祖靈溝通的人,“邵族”家庭中有重大的事,包括婚喪喜慶或購置大件重要物品,都要請“先生媽”到家中,向祖靈祭告祝禱,資深的“先生媽”熟諳多套祝禱詞,在不同場合使用不同的祝禱詞。

日月潭的“邵族”人數不多,族人分屬七大姓家族,除昔日居住在水里鄉的白姓,與族人較疏離外,其餘姓氏家族都在部落或祭儀中有專屬工作,頗為特殊。

“邵族”人的七大姓分別是毛氏、石氏、袁氏、陳氏、高氏、白氏、丹氏,事實上族人的姓氏不只七個,但其中有幾個姓因人數較少,因此就分派到七大姓中,例如筆姓和朱姓分派的工作就與丹姓相同,而謝姓則有一半分在陳姓之下,另一半則附在石姓之下。

七大姓子弟原各司其職,其中的石氏和袁氏是族裡的正副頭目,每年過年族人必定要先赴石氏和袁氏頭目家喝春酒,喝完這兩家後才能轉往其他族人家中“走春”,因而通常要喝上半個月。

頭目掌管族人之大事,而祭司則是族人與祖靈溝通橋樑,目前毛氏是族裡唯一的男祭司;另外陳氏和高氏都是祭儀中領唱者,有戰爭時是族裡的先鋒部隊,負責打頭陣;而陳氏族人也擔任成年禮“鑿牙”的工作,負責為成年的族人鑿掉兩顆牙齒。

至於“邵族”丹氏及依附在丹氏之下的筆氏和朱氏族人,則是“後援部隊”,負責支援有需要的族人。

在“邵族”中比較特殊的是:白氏雖是七大姓之一,但因為很久以前白姓族人未隨其它人遷居日月潭德化社,仍在水里鄉居住很長一段時間,後來雖也遷到日月潭畔,但因與族人疏離較久,因此“邵族”人在至今仍未分派工作給他們。

熱門工具排行榜

熱門工具排行榜