乜氏起源及歷史

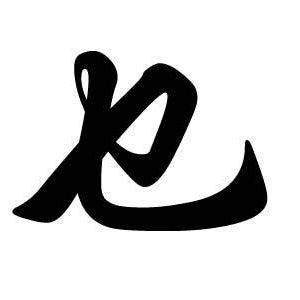

乜姓圖騰(乜氏圖騰)

乜姓始於西周時期,周武王得天下後傳位到周康王時,封呂衡為衛國卿大夫,還將聶北(也作“乜北”,今山東省茌平縣賈寨鎮)作為封地賜予呂衡,位置與邢、衛、齊三國交界,可享有封地內的財政收入。他以封地名“聶北”中的“聶”為自己的氏,表示封地在聶北,並修建了城池。後有百姓以“聶”為姓,為以區別血統不同,他的後代則改以“乜”為姓。乜姓在宋版《百家姓》中排在第三百八十八位,現今人口約八萬,排在四百六十三位。

【得姓始祖】

呂衡:生卒年不詳,西周時期人,姜姓,呂氏(後自己改稱聶氏),名衡,字奭(一說字“弼”),也稱姜衡、呂奭、聶奭。是齊丁公呂伋的兒子,曾在衛國為官。有封地聶北(也作“乜北”,今山東省茌平縣賈寨鎮)。唐代林寶《元和姓纂》:“春秋時衛大夫,食採於聶,子孫以地為氏。”他以封地名“聶北”中的“聶”為自己的氏,表示封地在聶北,並修建了城池。後有百姓以“聶”為姓,為以區別血統不同,他的後代則改以“乜”為姓。他因而成為了聶氏始祖,乜姓始祖。

也先:據古籍《山左詩集》其中說到:“山東之乜,系也先後所改”,就是說山東的乜氏,源於蒙古族瓦刺部首領也先的後代。原來,也先率蒙古大軍在明朝時候攻打中原,後來又因明朝強大而和好相處。也先的族人,有些遷居山東,逐漸地,他們與漢族通婚融合,改姓為乜。也先,古時也譯成額森。明朝正統四年,也先繼承父親成為蒙古瓦刺部落首領,不久兼併了蒙古各部,並東西出擊,兼併或控制了許多遊牧部落。明正統十四年,在與明朝的戰爭中,他曾俘獲明英宗。此後與明朝達成和議,送還明英宗皇帝。也先俘獲明英宗皇帝的事件,歷史上稱為“土木之變”,那是因宦官王振挾持明英宗出兵,卻又領兵無方,在叫做土木堡的地方兵敗,王振被殺,明英宗被俘。故乜氏的始祖為也先。

【起源源流】

源流一

源於姬姓,出自春秋時期衛國大夫,屬於以封邑名稱為氏。

春秋時期,有衛國大夫食採於乜城(今河南清豐南乜城),稱乜公,世代相襲。

到了先秦時期的秦昭襄王嬴則(嬴稷)五十三年(衛懷君三十一年,魏安釐王魏圉二十三年,公元前254年),衛國君主衛懷君覲見魏國,卻被魏安釐王殺死,隨後趁勢滅了衛國。

秦昭襄王五十五年(魏安釐王二十五年,公元前252年),魏安釐王讓衛國復國,立他自己的女婿衛元君即位,衛國就此成了魏國的傀儡,而衛國的乜城卻早就歸了魏國。此後直到秦二世嬴胡亥元年(公元前209年),衛元君之子衛角君被秦二世廢為庶人,衛國成為歷史上最後一個被徹底滅亡的姬姓諸侯國。

衛國在被魏安釐王滅亡之後,乜公世家也失去了自己的城邑,其後裔子孫便以故封地為姓氏,稱乜氏,世代相傳至今,史稱乜氏正宗。

源流二

源於蒙古族,出自蒙古汗國斡亦剌惕部,屬於漢化改姓為氏。

據史籍《通志·氏族略》和《山左詩集》中記載:“乜,番姓,望出晉昌、趙郡。山東之乜,系也先後所改。”指明山東的乜氏族人源於蒙古族瓦刺部首領也先的後代。瓦刺部源出蒙古汗國的斡亦剌惕部,通古斯語稱Oirat。斡亦剌惕部漢義“森林百姓”,就是蒙古瓦剌部的前身,也是蒙古準噶爾部、和碩特部、土爾扈特部、杜爾伯特部的前身。

明朝時期,蒙古族瓦刺部的首領叫作也先,也譯稱“額森”、“乜先”,全名為綽羅斯·也先,他是元朝時期的順寧王綽羅斯·馬哈木之孫,太師綽羅斯·脫歡之子。從其祖父綽羅斯·馬哈木時期起,綽羅斯氏家族就一直執掌瓦刺之政。

元朝滅亡之後,綽羅斯·脫歡逐步統一了蒙古東部地區,扶持尼古埒蘇克齊汗孛爾只斤·額勒伯克之侄孛爾只斤·阿寨臺吉的兒子孛爾只斤·脫脫不花為殘餘的北元政權傀儡可汗。之後,綽羅斯·脫歡首先向西域地區擴張,西攻哈密,又大規模地出討蒙兀兒斯坦,並與沙州(今甘肅敦煌)﹑赤斤蒙古(今玉門)諸衛首領通婚。然後,綽羅斯·脫歡又調頭大力向東部地區發展,東破兀良哈,脅逼高麗,一時間東至女真,西至赤斤蒙古的廣大地區皆受其約束。

明正統四年(公元1439年),綽羅斯·脫歡病逝,其長子綽羅斯·也先繼承父職。綽羅斯·也先精明強幹,不久即兼併了蒙古各部,並東西出擊,兼併或控制了許多遊牧部落,成為新一輪蒙古部落的實際首領,時稱太師淮王。

明正統十四~年(公元1449年),綽羅斯·也先以明朝拒絕貿易之名率軍大舉進攻明王朝,曾在今河北懷來土木鎮包圍了五十萬明軍。綽羅斯·也先搶先切斷了明軍的水源,使明軍被困死地。之後綽羅斯·也先假意議和,趁明軍不備突然發起總攻,五十萬明軍全軍覆沒,明英宗朱祁鎮被俘。挑唆明英宗御駕親征的大宦官王振被憤怒的明將樊忠殺死,英國公張輔、兵部尚書鄺野等大臣皆戰死。這就是歷史上著名的“土木之變”,明英宗也開始了他一年的北狩生活。

明英宗被俘後,也先覺得非常難辦,是殺是留無法決定,好在也先的弟弟伯顏帖木兒認為明英宗奇貨可居,勸也先留下明英宗,他的提議也得到了也先的認同,明英宗也得以保全了性命。在明英宗被俘的最初一段時間,也先總是帶著明英宗到處招搖撞騙,但都遭到了明朝邊將的回絕。當年農曆9月6日,明廷孫皇后與朝廷重臣共立成王朱祁鈺為帝,年號景泰,迅速使明朝上下都安定了下來,同時景泰皇帝也明發詔諭,不許任何人私自與瓦剌聯絡。

如此局勢,使綽羅斯·也先想借助明英宗大撈一把的計劃失敗了,於是綽羅斯·也先率領瓦剌精銳騎兵浩浩蕩蕩殺奔北京,然而北京軍民在兵部尚書于謙的帶領下給瓦剌軍以沉重的打擊,綽羅斯·也先在大敗之後率殘軍退回蒙古。此戰之後于謙創團營軍制,加強邊戍,委任名將鎮守。于謙堅持“以戰求和”的策略,多次擊敗了瓦刺軍的進襲,迫使綽羅斯·也先釋放明英宗回朝,並與明王朝議和,恢復貢市。

此後,綽羅斯·也先乾脆殺了孛爾只斤·脫脫不花,自立為“大元天盛大可汗”,建號“天元”,增設左、右丞相及行省制度,又採取一系列政治措施,以維護其統治。

然而,綽羅斯·也先的統治為時非常短暫。先是殘虐的政策比逼使女真諸部起而為亂,隨後兀良哈部因不堪其征斂與騷擾,也起而反叛;又因綽羅斯·也先數次合兵南侵,利多歸於自己,而弊則其他各部均受,引起蒙古諸部的極大不滿。而且此時的綽羅斯·也先荒於酒色,恃強益驕,致蒙古諸部日益離心,很快即走散大半。

到了明景泰五年(公元1454年),瓦剌部的另兩位首領綽羅斯·阿剌知院和綽羅斯·特穆爾丞相要求晉封太師,卻被綽羅斯·也先所拒絕,於是阿剌和特穆爾起兵襲擊了綽羅斯·也先。綽羅斯·也先敗後逃亡,被仇人逮殺。而綽羅斯·阿剌不久即被韃靼的孛來打敗,鬱郁而死。瓦剌部的勢力從此迅速衰退。

在此之後,綽羅斯·也先的後裔子孫以及部族有進入中原地區定居於山東境內者,逐漸地,他們與漢族通婚融合,改漢姓為乜氏,世代相傳至今。

乜氏族人大多尊奉綽羅斯·也先為得姓始祖。

源流三

源於回族,屬於以傳統民族宗教習俗稱謂漢化為氏。

據文獻《中國回族大辭典》中記載:“乜,回族姓氏之一。主要分佈在西北地區。”回族乜氏族人對《中國回族大辭典》中所述內容有比較大的爭議,因此其詳細起源,還有待進一步考證。

一般認為,回族乜氏出自本民族一種日常生活和宗教活動中世代相傳的經濟文化現象“乜貼”,屬於以傳統民族宗教習俗稱謂為氏。

“乜貼”是古波斯語“Niyyh”(尼耶)的漢譯俗音,本義為“心願、決心、意念、動機”,也就是“舉意”,多指透過內心或口頭表達的意願,旨在發自內心祈禱真主佑助、讚頌真主的恩典。

“乜貼”在回族內部的社會生活中有始無終、週而復始地流傳,在一定程度上解決了回族社群的貧困問題,加強了回族共同文化心理,體現了回族的價值觀和人生觀。 “乜貼”大致有三種主要表現形式:

一是舉乜貼:大意是在做一些事情之前,透過內心或口頭表達意願,其表象形式是一種禱告過程。

二是散乜貼:多指一種有意念的施布行為,施捨物可為錢財、食物、生活用品等,也可以是精神語言、文字。

三是過乜貼:“過乜貼”是回族中常見的社會風俗之一,也稱“做乜貼”,是一種經久不衰的實際社會活動,或稱為一種節日,指在亡人的忌日、出行歸來、娶妻嫁女、僑遷新居等舉行的祈禱紀念活動。回族在“過乜貼”時,一般都要請阿訇誦經、宴請親友,並向阿訇以及到場的親朋好友施散數額不等的財物。

舉行各種“乜貼”活動時,都要有專職阿訇在場,或指導,或見證,或參與,沒有阿訇在場的“乜貼”活動是無效的,在這些專職阿訇中,從元朝時期起就有以宗教身份為姓氏者,稱尼耶氏,後漢化為單姓乜氏,世代相傳至今。

源流四

源於鮮卑族,出自南北朝時期鮮卑宇文部,屬於漢化改姓為氏。

鮮卑乜氏,系出南北朝時期鮮卑宇文部,其部族有一首領名叫費乜頭,在後周政權為將,所屬部下皆稱費乜氏。

在後周世宗柴榮元年(公元954年),沙陀族人的北漢大漢神武皇帝劉旻(劉崇)趁後周太祖郭威去世之際,與遼國穆宗耶律·璟聯手南攻後周,費乜頭等率部在後周世宗指揮下與北漢軍大戰於高平(今山西高平),將北漢軍與遼國聯軍擊得大敗,劉旻穿著農人的衣服隨百餘騎逃走,遼軍亦退走。費乜頭因功官升,並被後周世宗賜漢字單姓為乜氏。

後周世宗在鞏固了北部邊防之後,持續發兵擊敗後蜀,收復秦州(今甘肅秦安北)、階州(今甘肅武都)、成州(今甘肅成縣)、鳳州(今陝西鳳縣)四個州地,費乜頭在期間一直率部隨後周世宗四方征戰,後駐紮於鳳州。

在費乜頭的後裔子孫以及族人中,皆因此而改漢姓為乜氏,後融入漢族,世代相傳至今,是晉昌郡乜氏家族的主體。

源流五

源於藏族,出自戰國時期羌族首領無弋爰劍之後裔,屬於漢化改姓為氏。

藏族乜氏自古就分佈在秦、隴地區(今陝西、甘肅),其先祖就是戰國時期著名的羌族首領無弋爰劍。無弋,在古羌語中就是“奴隸”,由於羌族人爰劍曾被秦國抓去為奴,因此稱其為無弋爰劍。

自無弋爰劍之後,他的後裔子孫支分共有一百五十種。其中的九種在賜支河首以西和蜀、漢以北,人口的數量沒有歷史記載,只有其中的參狼種在武都,擁有精兵數千人。其他五十二種因為族種後來衰落不能自立,有的分散依附其他部落,有的絕滅無後,有的遷移到遠方去。而另外的八十九種,只有鍾這一種最強,擁有勝兵十餘萬,其餘大的一萬多人,小的只有幾千人,因為相互攻殺掠奪,盛衰無常。到了東漢順帝劉保執政時期(公元126~144年),羌族人各部落合約有勝兵二十萬人。其中的發羌、唐旄羌等由於相距非常遙遠而沒有往來,犛牛羌、白馬羌在蜀、漢地區,其他的種別名號都已經無考了。

東晉至北宋期間,燒當羌、党項羌先後建立過後秦、西夏等政權。他們的首領大多受到歷朝歷代的冊封,往來關係密切。後來,羌族人逐漸與西北地區的漢族及其他民族相融合,只有偏僻的四川地區仍留有少數羌人。在這個漫長的歷史過程中,犛牛羌後來在隋、唐朝時期逐漸融入吐蕃民族。

在史籍《通志·氏族略》和《山左詩集》中記載:“乜,蕃姓,望出晉昌、趙郡……山東之乜,系也先後所改。”古代西北地區乜氏為“番姓”,即今少數族之藏族姓氏,其發源地是晉昌、趙郡,也就是今天山西石泉、甘肅等西北地區。

今青海省的貴德縣乜氏族人就是自古以來的犛牛羌後裔,該地區在秦、漢時期為先零羌族中犛牛羌的主要活動地區,犛牛羌即今藏族的原始族源之一。

貴德縣河東朱輯五在1962年所編著的《貴德縣簡志》中說,“乜納寺主持和遺老乜生華說,尹等初到斯地識有一人,本羌族,西羌無弋爰劍之苗裔到貴德最早。那時此地被水淹沒,一片汪洋,人不能住,乜納族便住東山麥浪相卡。不知經多少年所,水漸下去,變為桑田,半數遷到化隆縣屬秋雜族,半數人移到貴德。元、明兩朝期間未築城時,住在隍廟街,訓導衙門地。到了明洪武三年(一說明洪武七年),因築城,一半人移到城外東北效乜納村,一半人移到城西效拉薩村。乜氏所建弘善寺(今大佛寺),不防礙築城,故未遷移。”

《貴德縣簡志》中對貴德乜氏的來龍去脈描述得比較清晰,確為今藏族的遠祖羌族首領無弋爰劍之後裔,還說該氏族在明朝之前建有“弘善寺”。

關於乜氏乜納族築建弘善寺,在史籍《安多政教史》中有所記載:“貴德城……有眾位護法神齊集列座的穆尼亥護法神殿,又稱穆尼亥九層殿。年公爺(年羹堯)的兵士來到時,閻羅法王神像顯怒容向下視門口,因此兵士畏懼,未敢破壞該神殿……”其中的穆尼亥即為乜納亥的轉音。在該歷史文獻中還記載:清朝時期,由乜納活佛羅哲吉(公元1675~1753年)於第一世俄欽赤列本的修行處建成乜納寺。

今建於弘善寺旁黃河沿岸的乜納塔,其歷史極及其久遠,在史籍《安多政教史》中就記載:“當年吐蕃贊市赤熱巴巾率兵北征時,曾在此處唐蕃交界地區,以他的頭髮為內藏修建了一座寶塔,並在塔頂安裝了金光閃閃的鎏金銅日月”,稱之為“乜納塔”。該記載與唐朝時期吐蕃王朝佔據青海東部的歷史吻合。因此,弘善寺、乜納塔、乜納寺等均以乜氏乜納族名而命名,亦為該族所建或其族為活佛並世代主持管理。至今,乜納村的及乜氏族人仍是乜納寺的香火莊及管理者之一。

如今,青海省境內以“乜”氏命名的村莊,只有貴德縣河陰鎮城東村委會所轄的乜納自然村,村民多為乜氏,在河陰鎮城西村委會所轄的拉薩村中,也有許多乜氏族人,另外在羅漢堂鄉尼那村、河西鄉上劉屯村等地也散居許多乜氏族人。

乜氏族人有一個獨特的歷史文化現象,即為今天普遍公認的“漢化藏族”,族人絕大多數講漢語、寫漢文,故而乜氏藏族人的文化素質都比較高,其中60%以上皆為知識分子,例如貴德縣人民政府的幹部乜宗德,就是全縣頗有名氣的書法家,今貴德縣文廟前新建的牌樓結構的欞星門上所書“騰蛟起鳳”金字,就是乜宗德揮筆所書。

如今,貴德縣牧區的常牧鄉中仍有相對集聚的乜納亥部族,被當地人稱為“木雅族”。

源流六

源於其他少數民族,屬於漢化改姓為氏。

今苗族、壯族、彝族、土家族、維吾爾族等少數民族中,均有乜氏族人分佈,其來源大多是在唐、宋、元、明、清時期中央政府推行的羈糜政策及改土歸流運動中,流改為漢姓乜氏,世代相傳至今。

【遷徙分佈】

遷徙

據史料可知,乜姓為古代秦、隴,即西北少數民族姓氏。《通志•氏族略》和《山左詩集》雲:“番姓,望出晉昌、趙郡。”“山東之乜,系也先後所改。”照此看,乜姓為“番姓”,即今藏族之姓,其發源地是晉昌、趙郡,也就是今天山西石泉、甘肅等西北地區。山東也有乜姓,是明代瓦剌首領也先的後代改姓為乜的。乜姓至今已十分稀有。今貴德乜姓是世居者,因該地區在秦漢時為先零羌活動地區,即藏族的原始族源地。故在1962年貴德河東朱輯五編《貴德縣簡志》(續志修改稿)中說,(貴德)“乜納寺主持和遺老乜生華說,尹等初到斯地識有一人,本羌族,西羌無弋爰劍之苗裔倒貴德最早。爾時此地被水淹沒,一片汪洋,人不能住,乜納族住東山麥浪相卡。不知經多少年所,水漸下去,變為桑田,半數遷到化隆縣屬秋雜族,半數人移到貴德。元、明間未築城時,住在隍廟街,訓導衙門地,到明洪武三年(實為七年),因築城,一半人移到城外東北效乜納村,一半人移到城西效拉薩村。氏所建弘善寺(今大佛寺),不妨礙築城,故未遷移。”上述對貴德乜氏的來龍去脈說的一清二楚,確為今藏族的遠祖羌族首領無弋爰劍之後裔。還說本族所建“弘善寺”在明代之前,這在《安多政教史》中有所記載:“貴德城……有眾位護法神齊集列座的穆尼亥(為乜納亥的轉音)護法神殿,又稱穆尼亥九層殿,年公爺(即清代年羹堯)的兵士來到時,閻羅法王神像顯怒容向下視門口,因此兵士畏懼,未敢破壞該神殿。……”《安多政教史》還載,由乜納活佛羅哲吉(1675-1753年)於第一世俄欽赤列本的修行處建成乜納寺。今建於寺旁黃河沿的乜納塔,其歷史極久,故《安多政教史》又載:“當年吐蕃贊市赤熱巴巾率兵北征時,曾在此處唐蕃交界地區,以他的頭髮為內藏修建了一座寶塔,並在塔頂安裝了金光閃閃的鎏金銅日月”,稱之為“乜納塔”。此記載屬合唐代吐蕃王攻佔青海東部的史實。因此弘善寺、乜納塔、乜納寺。均以乜氏乜納族名而命名,亦為該族所建或其族為活佛而主持管理。今乜納村及乜氏也是乜納寺的香火莊及管理者之一。今青海省以乜姓命名的村莊只有貴德縣河陰鎮城東村委會所轄乜納自然村,村中多為乜姓。以及城西村委會所轄拉薩村有許多乜姓,還散居於羅漢堂鄉尼那村、河西鄉上劉屯村等地。其族人是於世公認的漢化藏族、絕大多數會漢語、學漢文,故族人的文化素質高,其族人中百分之六、七十為知識分子,其中乜宗德曾是縣人民政府幹部,又是全縣頗有名氣的書法家,今文廟前新建的牌樓結構的欞星門,上書“騰蛟起鳳”金字,是他揮筆所書。如今該縣牧區常牧鄉還有乜納亥部落族,也稱木雅族。

分佈

乜姓是一個多源流多民族的姓氏。在宋版《百家姓》中排在第三百八十八位,現今人口約八萬,排在四百六十三位。佔全國人口總數的0.0057%。望出晉昌、趙郡。主要分佈在河北、山東、河南。

【郡望堂號】

郡望

晉昌郡:西晉至北周時期分敦煌郡置晉昌郡,治所在今甘肅安西,其時轄地在今甘肅省安西縣、玉門市一帶。其地在隋朝時期均屬敦煌郡,唐朝時期又析出為瓜州晉昌郡。另有一處晉昌郡是在南北朝期間的後梁設於今陝西省石泉縣一帶。

趙 郡:漢高祖劉邦四年(戊戌,公元前203年),劉邦將原來秦王朝的邯鄲郡改為趙國,治所在邯鄲(今河北邯鄲)。東漢建安年間(公元196~219年),漢光武帝劉秀又改其為趙郡,其時轄地在今河北省中部趙縣、邯鄲一帶地區。

堂號

晉昌堂:以望立堂。

趙郡堂:以望立堂。

太師堂:乜先為蒙古瓦刺部的太師,由此立堂。

字輩

(暫缺)

【楹聯典故】

四言通用聯

系繁秦隴;

族本晉昌。

——上聯典指乜氏繁衍於秦隴一帶(今陝西、甘肅)。下聯典指乜氏望出晉昌郡。

八言以上通用聯

禮樂名家,天生少小傳佳話;

風流騷客,帝賜衣冠作美談。

——全聯典指明朝學者乜仁義。

熱門工具排行榜

熱門工具排行榜