阮氏起源及歷史

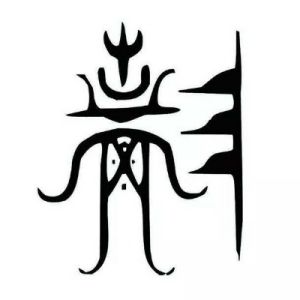

阮姓圖騰(阮氏圖騰)

阮姓是中國人口最多的第一百六十二位姓氏,在浙江、湖l北、廣東、福建地區有一定的影響。當代阮姓人群大約佔了全國人口的0.065%,總人口大約有81萬。

阮的名義和圖騰

阮,即五阮關,古山關名,漢時屬代郡,地在今河北宣化西南。五阮關也稱五原關。阮,也是山名,出自《玉篇》。阮由阜與元組成,元為初生之始,阜為土山甲骨文、金文中的元字皆為畫一人而特大其首,表示人的頭。這座阮山定與周邊的其他山有區別,居住於此山下的人以大山為氏族的原始圖騰,其中有以阮命名氏族,最終出現阮姓。

阮姓的起源與演變

阮姓起源於偃姓。皋陶之裔封於阮,為殷商時小國。阮國在湃、渭之間,故地在今甘肅涇川東南,周文王“侵阮徂共”,滅了阮國,子孫以國為氏。偃姓阮氏的歷史至少有3000年。

外族基因的流入

外族阮姓融入漢族最重要的事發生在西晉末,河南陳留人阮敷為交州本守,因中原政局混亂,率族居留交州不歸,其族子孫繁衍昌盛,成為越南大姓,與南越族混居,土著也多從阮姓。因此南方的阮姓早已流入了其他姓族的血液。凡留居中國境內的阮姓與當地的土著或漢族長期混居,後來多數被同化了,目前在廣西的壯族中仍多阮姓,廣東也多阮姓。

歷史上阮姓的分佈和遷移

先秦時期,阮姓主要活動在河南,漢、晉時期,阮姓由河南南下,經兩湖,進入兩廣地區,唐宋時期,南方各省都有阮姓的足跡。清朝初期阮姓進入臺灣。

宋朝時期,阮姓大約有近5萬6千人,約佔全國人口的0.07%,排在第一百六十位以後。阮姓第一大省是安徽,約佔全國阮姓總人口的l8%。在全國的分佈主要集中於安徽、福建、河南、湖北、浙江,這五省約佔全國阮姓總人口的74%。其次分佈於廣東、四川、江蘇等。

明朝時期,阮姓大約有近6萬3千人,約佔全國人口的0.07%,排在第一百七十位以後。阮姓第一大省是浙江,約佔全國阮姓總人口的25%。在全國的分佈主要集中於浙江、江西、安徽、福建,這四省約佔全國阮姓總人口的69%。其次分佈於湖北、山西、廣東、江蘇等。

當代阮姓的分佈和圖騰

當代阮姓的人口約有8l萬,排在全國第一百六十二位,大約佔全國人口的0.065%。自宋朝至今1000年中,阮姓人口的增長率基本保持與全國人口平均增長率一致。在全國的分佈目前主要集中於浙江、湖北、廣東、福建,這四省大約佔阮姓總人口的50%。其次分佈於河南、陝西、江西、山東、江蘇,這五省大約佔阮姓總人口的26%。浙江為當代阮姓第一大省,居住了阮姓總人口的15%。全國形成了東南、南部沿海地區和鄂豫的兩大塊阮姓分佈區。

阮姓在人群中分佈頻率示意圖(見圖162)表明:在浙滬閩臺、皖蘇南部、湖北東部、江西大部、廣東、廣西大部、貴州南部、雲南東段,阮姓佔當地人口的比例一般在0.12%以上,中心地區達到0.4%以上覆蓋面積約佔了國土總面積的11.8%,居住了大約61%的阮姓人群。在海南、雲南中部、廣西北部、貴州大部、四川南端、湖南南部、湘贛相交帶、重慶北部、陝西東南、河南南部、皖蘇中部、山東東端、黑龍江北段,阮姓佔當地人口的比例一般在0.08%--0.12%之間,以上覆蓋面積約佔了國土總面積的16.2%,居住了大約15%的阮姓人群。

阮姓的傳統文化

郡望和堂號 阮姓的郡望是陳留。阮姓的著名堂號有竹林堂。“竹林”堂號出自三國阮籍。阮籍為三國魏國人,擅吹簫、善彈琴、博覽群書,與嵇康、劉伶等形成了著名的“竹林七賢”。故後人以竹林作為堂號。

楹聯 阮姓的重要楹聯有以下四副:

七賢並列;八大齊名。

桃源仙骨;竹徑高風。

才稱勉驥;志匹冥鴻。

吹笛官入,遣歸吏部;持杯仙女,引入天台。

名人頻率和宗族先賢

《中國人名大辭典》收入了阮姓歷代名人63名,佔總名人數的0.14%,排在名人姓氏的並列第一百二十八位;阮姓的著名文學家佔中國曆代文學家總數的0.22%,排在並列第九十一位;阮姓的著名醫學家佔中國曆代醫學家總數的0.14%,排在並列第一百〇二位;阮姓的著名美術家佔中國曆代美術家總數的0.1l%,排在並列第一百三十六位。

歷史上阮姓的重要人物有:秦朝臨洮守將阮翁仲;漢末文學家阮璃;三國魏國文學家阮籍,“竹林七賢”之一阮咸;晉朝臨海、東陽二郡太守阮裕,交州刺史阮放,平原相阮種,晉朝鎮南將軍、廣州刺史阮孚;南朝梁學者阮孝緒,南朝宋豫州刺史阮佃夫;明朝右都御史阮鶚,兵部侍郎阮勤,南明兵部尚書阮大鋮;清朝歷湖廣、兩廣、雲貴總督、體仁閣大學士阮元,刑部右侍郎阮葵生;民國電影演員阮玲玉。

阮姓血型

阮姓人群的血型分佈總的是:0型佔36.1%,A型佔29.2%,B型佔26.7%,AB型佔8%。

熱門工具排行榜

熱門工具排行榜