丘氏起源及歷史

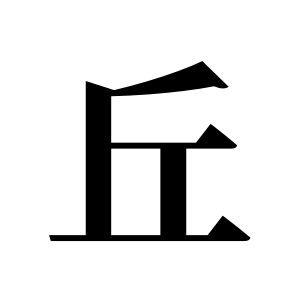

丘姓圖騰(丘氏圖騰)

丘姓是中華姓氏之一,源於姜姓,姜子牙封於齊而都營丘,其支庶(支孫 /子孫 )居於營丘者,遂以丘為氏,世居扶風。開姓始祖丘穆公。又有丘林氏和丘敦氏並改為丘氏,虜姓也。丘姓在宋版《百家姓》中排在第一百五十一位,現今人口約三十萬,排在二百六十八位。

【得姓始祖】

丘穆:西周初年,太師姜尚因輔佐武王滅商有功,功勳卓著,被封於齊,建齊國,都營丘(今山東淄博市東北舊臨淄)。太公三子穆公受封鎮營丘,為紀念先祖豐功偉績,以地為姓,人稱丘穆,丘穆後人遂沿用丘姓,丘氏由此而來。故丘氏尊姜太公為太始祖,尊穆公為得姓始祖。

丘弱:春秋邾(今屬山東)大夫。春秋時期,邾國大夫曹弱以丘為氏,稱丘弱。所以,當今丘姓有的奉丘弱為丘姓得姓始祖。

各支始祖

丘俊: 西漢扶風(今西安市西北)人(《六朝吳興郡·大族和文化·丘遲和丘氏家族》P76),“扶風,漢平帝(公元1—5年)時,丘俊持節安撫江淮,王莽篡位後,俊遂留居江左居吳興”(《元和姓纂》卷五)。“丘俊的後代見諸於正史,王儉《姓系》以及唐《吳興圖經》、北宋《吳興統記》等地方文獻的名人有30餘人之多。最早,丘滕以武力起家,王莽篡位後,群雄紛紛起兵。丘滕於‘光武帝(25—57)初,起義於南陽(在今河南)’,助劉秀建立東漢朝,官大司馬,‘歷公卿二千石’,後歸隱烏程,‘退棲舊鄉,乃於先塋,與其弟、子築城而居’”。 丘俊是為吳興丘氏鼻祖。

【起源源流】

源流一

出自姜姓,為姜太公的後裔。姜尚是炎帝的後代,姜姓,呂氏,名尚,字子牙,又稱姜太公、呂太公、呂望、太公望。炎帝姜姓部落先後派生出呂、丘、許、謝、丁、賴等一百多個姓氏。姜太公胸懷大志,博學多才,文韜武略,長於用兵,工於奇計,善於治國。西周初年,太師姜尚因輔佐武王滅商有功,功勳卓著,被封於齊,建齊國,都營丘(今山東淄博市東北舊臨淄)。太公三子穆公受封鎮營丘,為紀念先祖豐功偉績,以地為姓,人稱丘穆,丘穆後人遂沿用丘姓,丘氏由此而來。故丘氏尊姜太公為太始祖,尊穆公為得姓始祖。目前廣為流傳的穆公世系,記述丘姓繁衍世系情況,多以此為據。

源流二

出自媯姓,系以地為氏。春秋時,陳國(開國君主是胡公滿)都於宛丘(今河南淮陽),居者以“丘”為氏。夏禹時帝舜(媯姓)之子商均封於虞(今河南虞城西南),至32世虞遏父為周陶正。公元前1046年武王克商後,找到虞遏父之子滿。武王把大女兒元姬嫁給他,封於陳,都宛丘(今河南淮陽),以奉舜祀,稱陳侯,卒後諡號曰胡,故曰陳胡公,亦稱胡公滿。後來,到春秋時期,居於宛丘的媯姓人,有的以地為氏,姓丘。

源流三

出自姒姓。夏帝少康時,封其小兒子曲烈於鄫(今山東蒼山西南,一說在今河南柘城北),至周靈王時,為莒國所滅,其子孫去邑為曾氏,其後分支中就有以丘為氏者。此為曾、丘聯宗之說。曾丘的關係發生於福建。曾姓由曾延世傳入福建龍閩後,曾公亮第10世孫曾明,字永在,號遷榮,入贅福建海澄新垵(今廈門市海滄區新垵村)丘家。生二子。其後代均奉曾子(即曾參,儒家封為“宗聖”)為一派始祖,並與龍山曾姓共續昭穆。至今在福建,廈門市海滄區、龍海市海澄鎮一帶的曾丘兩姓不通婚。

源流四

出自他族改姓。如漢代少數民族烏桓族有丘氏。南北朝時,北魏孝文帝遷都洛陽後,有鮮卑族複姓丘林氏、丘敦氏改為漢字單姓丘氏。這幾支丘姓或源出河南,或與河南有密切關係。

源流五

出自曹姓,以丘弱為始祖。

四川梁平丘氏族譜,記載以春秋時邾國大夫丘弱為丘氏開姓始祖。此係源出高陽氏顓頊,顓頊後裔祝融氏吳回之子陸終第五子安,曹姓。這支丘姓為黃帝孫顓頊的後裔。傳說陸終是顓頊的曾孫,為一鳥圖騰氏族部落的首領,陸終之子安始居於今屬河南省靈寶市的曹水,他因輔佐夏禹治水有功,被賜為管理在押奴隸犯人的“曹”官,後以官為氏,姓曹。公元前1046年,武王滅商之後,封陸安的子孫曹挾於邾,建立邾國、小邾(又稱鄒,今山東曲阜一帶),附庸於魯。到春秋時期,邾國大夫曹弱以丘為氏,稱丘弱。所以,當今丘姓有的奉丘弱為丘姓得姓始祖。至於這支丘姓的得姓方式,有的姓氏書說,弱居於弱丘,遂以地為氏,姓丘。但查古書,並無弱丘之名。因此,這支丘姓因何得姓,尚有待進一步研究。

【遷徙分佈】

邱、丘二字同音,作為姓氏,古代通用,現在兩姓並存,區別不很明顯。

丘姓寫作“邱”,原因有二:

一是古代用作地名的丘,有時也寫作“邱”。

二是因為避孔子的名諱。自漢朝以來,不斷有丘氏改為邱氏。為了避免直接寫出孔子的名字,清雍正三年(1725年)朝廷發出通知:出四書五經外,凡遇“丘”字,一律在右邊加雙搭耳;地名亦作“邱”。這樣,丘姓便改成了邱姓。清末民初,臺灣詩人丘逢甲倡議恢復本姓,並以身作則改邱為丘,得到閩、粵族人響應,但仍有很多沿用邱字者,於是形成邱、丘二姓並存的局面。

遷徙

先秦時期,丘氏活動的地區主要在山東,後向西進入陝西。姜子牙封於齊而都營丘(今山東臨淄 ,一說今山東昌樂),其支庶(支孫/子孫)居於營丘者,遂以丘為氏,世居扶風,其歷史至少有3000年。最早見於古籍的丘姓先祖是《孔子家語》中長事齊君、後為孝子代稱的丘吾(又稱丘吾子、吾丘子),接著見於古籍的丘姓先祖是邾(今山東曲阜東南)大夫丘弱。魯左史左丘明後有丘姓 。

秦漢時期,丘氏活動的地區主要在陝西,後向東進入浙江。西漢有扶風人(今陝西興平東南)丘欣。漢平帝時,丘俊持節安撫江淮,屬王莽篡位,後俊遂留江左,居吳興,在南北朝時形成了吳興丘姓望族。東漢有烏程人(今浙江吳興)丘滕和雲中人(今內蒙古托克托縣東北)丘季智。漢朝時,烏桓也有丘氏,東漢末烏桓有國王名丘力居者,在位三十多年,但其子樓班,從子蹋頓 。

三國時期,曹魏毌丘儉之子宗等四人改為丘姓,山西聞喜邱氏,以毌丘儉為祖,稱為毌丘儉後裔。西晉末,中原丘氏有一支為避戰亂而徙居福建(參見“八姓入閩”),初居莆田,後分支長汀、上杭等地 。

據各種史料,知自漢以來匈奴、鮮卑、烏桓、羌等族改姓丘氏者甚多。十六國西秦時羌人有丘氏。匈奴、鮮卑族中均有丘林氏,後來均改為丘氏,鮮卑族中的丘乃敦、丘目陵等氏亦均改為丘氏。北魏獻帝七分國人,以弟豆真(封臨淮王)鎮守來國,歸而命氏,為丘敦氏,豆真之子丘堆改姓丘,融入漢族,發展成河南丘氏望族的一支,以丘和、丘行恭父子最為知名。匈奴族丘林氏改為丘、林、喬三姓,丘氏發展為河南丘氏。這些外族很快與漢族相融,成為中原的丘氏漢族。

宋時,丘姓已經成為江浙、閩中的大姓,廣泛分佈於南方各地。丘姓幾乎都分佈在江浙地區 。丘姓主要分佈於福建、湖南、江蘇、浙江,約佔丘姓總人口的54%,而福建省佔了17%,為丘姓第一大省;其次分佈於河南、河北、安徽、江西,這四省的丘姓總人口的30%。

明時,丘姓主要分佈於江西、福建、江蘇,這三省丘姓大約佔丘(邱)總人口的58%,而江西省約佔27%,為丘(邱)姓第一大省;其次分佈於浙江、廣東、山東、湖北、陝西,這五省集中了丘姓總人口的30%;安徽、湖南、四川、河南等地也有丘姓分佈。山東即墨人丘安於明洪武年間隨軍出征西南,平定雲南後任新添衛後所百戶之職,其後落籍貴州,子孫世襲武職,官至衛指揮僉事、貴州都指揮使。丘氏家族世代執掌新添衛軍事長官,知名後裔有云貴兩省第一位翰林院檢討、官右庶子的丘禾實和山海關上立有塑像、官至右僉都御史、遼寧巡撫的丘禾嘉。

清初,丘姓進入臺灣,如今成為臺灣的著名大姓。

分佈

先秦時期,邱(丘)姓活動的地區主要在山東地區,後向西進入陝西地區。秦漢時,邱(丘)姓南遷到江準地區,定居於浙江紹興的一支發展最快,在南北朝時形成了著名的吳興丘姓望族,邱(丘)姓主體已經由中原和北方移入了江南。到唐宋時期,邱(丘)姓在華北、中原、四川等地均有分佈,宋朝時邱(丘)姓已經成為江浙、閩中的大姓,廣泛分佈於南方各地。清初進入臺灣,如今成為臺灣的著名大姓。清末民國初,南方邱姓首先提出恢復丘姓,這樣在當代的中國人中同時存在邱、丘兩姓,但多數仍以邱為姓。

宋朝時期,邱和丘姓人口大約有17萬人,約佔全國人口的0.22%,排在第八十三位。丘姓與邱姓的人數比率為73/1,以丘為主,邱姓幾乎集中在江浙地區。在全國的分佈主要集中於福建、湖南、江蘇、浙江,這四省邱(丘)姓大約佔邱(丘)姓總人口的54%,其次分佈於河南、河北、安徽、江西,這四省的邱(丘)姓又佔邱(丘)姓總人口的30%。福建為邱(丘)姓第一大省,居住了邱(丘)姓總人口的17%。全國基本形成了江南多邱(丘)姓、江北少邱(丘)姓的局面。

明朝時期,邱(丘)姓大約有33萬人,約佔全國人口的0.35%,為明朝第六十八位大姓。丘姓仍佔優勢,丘姓與邱姓人數比率為5/1,邱姓主要集中在江浙地區,在兩湖、華北、四川等地也有邱姓。宋元明600年全國人口純增長率是20%,邱(丘)姓人口增長超過全國人口增長速度,邱(丘)姓人口淨增長率為94%。在全國的分佈主要集中於江西、福建、江蘇,這三省邱(丘)姓大約佔邱(丘)姓總人口的58%,其次分佈於浙江、廣東、山東、湖北、陝西,這五省的邱(丘)姓又集中了30%。江西省的邱(丘)姓人口約佔邱(丘)姓總人口的27%,為邱(丘)姓第一大省。全國的邱(丘)姓人口流動從北向東南遷移,全國形成了以江西為中心的贛、閩、浙、蘇、粵邱(丘)姓人口聚集區。

當代邱姓的人口已約350萬,為全國第73位姓氏,大約佔全國人口的0.25%。丘姓與邱姓之比的值已經變為1/7,邱姓成為主流。從明朝至今600年中邱(丘)姓人口由33萬增到了350萬(其中丘姓44萬),增長了近11倍,邱(丘)姓人口的增加速度低於全國人口的增長速度。自宋朝至今1000年來邱(丘)姓人口增長率呈∧形的態勢。目前在全國邱(丘)姓的分佈主要集中於廣東、福建、四川,三省大約佔邱(丘)姓總人口的39%。其次分佈於臺灣、江西、湖北、湖南,這四省區的邱(丘)姓又集中了26%。廣東大約居住了17.7%的邱(丘)姓人群,臺灣是邱(丘)姓密度最高的地區,佔臺灣省人口的1.4%,為臺灣第十八位大姓。全國形成了南方粵贛閩臺、川鄂湘兩塊邱(丘)姓聚集地區。在近600年期間,邱(丘)姓人口流動的程度和方向與宋元明期間有很大的區別,由東南部向西部、華中、華南的遷移成為主流。

邱(丘)姓在人群中分佈表明:在粵瓊、贛閩臺、廣西大部、湘黔南部、湖北東段、安徽南端、浙江南部,邱(丘)姓一般佔當地人口的比例在0.48%以上,中心地區可達1.4%以上,以上地區覆蓋面積約佔了總國土面積的11.4%,居住了大約54%的邱(丘)姓人群。在廣西西南、雲南東北、湘黔川渝大部、湖北中部、江西北部、河南南端、安徽中部、江蘇南部、上海、浙江北部、黑吉東端交界地區,邱(丘)姓在當地人群中的分佈比例在0.24%—0.48%之間,其覆蓋面積約佔了總國土面積的11.4%,居住了大約23%的邱姓人群。

【郡望堂號】

郡望

河南郡:漢高帝二年(公元前205年)改秦三川郡置郡,治所在雒陽(今洛陽市東北)。相當今河南省黃河以南洛水、伊水下游,雙洎河、賈魯河上游地區及黃河以北原陽縣。此支丘氏,是以丘穆為其開基始祖。

吳興郡:三國吳寶鼎元年(公元266年)置郡,治所在烏程(今浙江吳興南)。相當今浙江臨安、餘杭、德清一線西北,兼有江蘇宜興縣地。此支丘氏,是以漢丘俊為其開基始祖。

扶風郡:治所在槐裡(今陝西省興平東南)。

堂號

河南堂:以望立堂,亦稱三川堂、河內堂。

吳興堂:以望立堂,亦稱烏程堂、湖州堂。

扶風堂:以望立堂,亦稱興平堂、咸陽堂、隗裡堂、池陽堂、好疇堂。

遼東堂:以望立堂,亦稱扶余堂、襄平堂、遼陽堂、凌東堂。

文莊堂:明朝人邱濬,官禮部尚書,文淵閣大學士。他熟悉當代典故,著《大學衍義補》,內容包括政治、經濟、文化、教育、司法、軍事等方面,博採前人議論,加按語抒發自己的意見。代表作有《邱文莊集》。

此外,丘姓的主要堂號還有: “敦睦堂”、“硯耕堂”、“思敬堂”、“忠實堂”等。

字輩

成都市丘氏字輩:厚以從善、再修延先、嘉熙潤本、乃常沂源

綿陽市丘氏字輩:金顯從九邦,天朝萬大廣,士國鳳賢春

廣元市丘氏字輩:登朝廷,永金興,應國德,振家聲,仁禮義,康志明,安福生,萬代春

達州市丘氏字輩:太、日、方、東、升、昌、榮、承、世、澤

南充市丘氏字輩:朝廷擧選錫恩光,楽育英才撥俊良。東海家聲傳奕枼,騰芳蘭桂紹書香

德陽市丘氏字輩:纘 承 先 志,召 士 厚 仁

廣安市丘氏字輩:仲遠弘謀,子卿伯懋,三之應宗,徐必道興,學思有成,立志定國,世昭文明

阿壩州丘氏字輩:萬啟宗宏政;家興觀國光;慕祖開來遠;紹緒永隆昌

巴中市丘氏字輩:成忠克立大 振家生孝友

遂寧市丘氏字輩:大鳳登堂西賢紹緒敬德樂群忠夏仁愛

內江市丘氏字輩:高節仰南州,常依詩書紹

【楹聯典故】

四言通用聯

吳興才望;

大學儀型。

——佚名撰丘姓宗祠通用聯

上聯典指南齊長沙王車騎長史丘靈鞠,吳興人。宋世文名甚盛,有文集及《江左文章錄序》。下聯典指明代文淵閣大學士丘濬,字仲深,瓊山人。景泰進士。廉介持正,惟嗜學,熟於國家典故。晚年右目失明,猶披鑑不輟。卒諡文莊。有《大學衍義補》等書。

文雅希範;

像立昭陵。

——佚名撰丘姓宗祠通用聯

上聯典指南陽梁烏程人丘遲,字希範,八歲能寫文章。武帝時任中郎將,侍詔文德殿,後歷官司空從事中郎、永嘉太守。文學批評家鍾嶸曾評論他的詩“點綴映媚,似落花依草”。下聯典指唐代洛陽人五行恭,有勇力,善騎射。貞觀年間征討高昌有功,官右武侯將軍,詔書命斫石為人馬,在昭陵闕前立像以旌表。高宗時,歷官大將軍,冀、陝二州刺史。

系承姜尚;

源出扶風。

——佚名撰丘姓宗祠通用聯

全聯典指齊·太公姜尚封於營丘,支孫以地名為姓,是為丘姓。清·雍正年間詔令改為“邱”,以避孔子名諱。

聯吟郎署;

篤學瓊山。

——佚名撰丘姓宗祠通用聯

上聯典指宋·丘舜中為朝奉郎,諸女皆工詩,兄弟內集,必吟詠為樂。下聯內指明·丘濬,瓊山人,幼孤,母李氏教之讀書,過目成誦。

鴻艫世第;

樞密家聲。

——佚名撰丘姓宗祠通用聯

此聯為丘姓宗祠“河南堂”聯。上聯典出丘氏望出河南省光州固始,故以河南為堂名。“河南”,漢代郡名,在今河南省新鄭、洛陽、臨汝之間。下聯典指福建省莆田邱姓後代丘成實,任宋徽宗樞密使,其子丘君與,任梅州刺史,後致仕遂居三饒,為廣東省饒平丘姓的始祖,後繁衍到廣東省潮汕各縣市以及海外。

源宗渭水;

學紹瓊山。

——佚名撰丘姓宗祠通用聯

上聯典指源出姜姓的丘氏始祖姜太公“渭水垂釣”事典。下聯典指明·丘濬事典。

河南世澤;

渭水家聲。

——佚名撰丘姓宗祠通用聯

上聯典指丘姓的郡望為河南郡。下聯典指齊·太公姜尚事典。

五言通用聯

渭水家聲遠;

瓊山世澤長。

——佚名撰丘姓宗祠通用聯

上聯典指源出姜姓的丘氏始祖姜太公“渭水垂釣”事典。下聯典指明·丘濬事典。

潭月映山足;

天河瀉澗中。

——唐·丘丹撰丘姓宗祠通用聯

此聯為唐代尚書郎丘丹《秋夕宿石門館》詩句聯。丘丹,嘉興人。

草色新雨中;

松聲晚霞裡。

——唐·丘為撰丘姓宗祠通用聯

此聯為唐代詩人丘為詩句聯。丘為嘉興人。官至太子右庶子,年八十餘致仕。與王維、劉長卿友善。

讀書千載業;

孝悌一堂春。

——廣東省蕉嶺縣客家圍丘氏宗祠堂聯

上聯教導子孫,做學問讀書是千載事業。下聯則教育子孫孝敬父母與兄弟和睦,都可全族得到春光。綜觀丘氏客家圍的對聯,中原華夏傳統文化——儒家思想貫穿始終。客家圍從外到內,從形式到內容,都是傳統華夏文明的結晶,更為可貴的是,中原地區因歷史和社會原因早已失傳或淡化了文化的內涵,都可以在現存的客家圍中找到,換句話說,華夏傳統文化的精華還活生生地保留在客家圍中。

【祠堂古蹟】

上杭丘氏總祠

上杭丘氏總祠,原名上杭丘氏宗祠,坐落在福建省上杭縣城關解放路206~208號,建於清嘉慶十九年(1814),比稔田李氏大宗祠早建20多年,屬清代中晚期建築,該祠佔地約6000平方米。早年為海內外丘氏(邱氏)裔孫紀念客家丘氏開基始祖丘三五郎的宗祠。屬典型的清代古建築,也是最具特色的客家古建築之一。屬土樓圍屋式結構兼有客家民居“三堂出水”的建築風格。該祠佔地約5000平方米,坐北朝南,連進四大棟,四周圍房,配房為二層建築計100餘間。

“丘氏總祠” 也是清朝著名的抗日保臺愛國志士丘逢甲創辦“上杭縣師範傳習所”所在地,是福建省最早的民立師範,是上杭歷史上第一所培養師資的學校。2006年,丘逢甲師範傳習所舊址(即上杭丘氏總祠)被列為福建省重點涉臺文物。2018年9月7日,上杭丘氏總祠被列入省級文物保護單位名單。

【家訓格言】

《丘氏家訓》

一、孝父母

物歸於理,善始於孝。人生百善,孝順為先。人生不孝,無後為大。孝則天佑,不孝天譴。 父母之恩,昊天罔極。盡心奉養,僅酬萬一。盡孝之道,重於盡忠。孝敬父母,必恭必誠。羊能跪乳,鳥能反哺。報恩父母,惟人最靈。生我劬勞,提攜俸撫。恩深浩大,捐軀難補。 朝夕溫恭,殷勤寒暑。撫養有方,安微承歡。由此擴充,神靈照應。為賢為聖,天地鹹通。

二、敬祖宗

物本乎天,人本乎祖。若木有根,無根則朽。如水有源,無源則枯。欲後敬吾,吾必敬祖。 敬祖之道,宜修族譜。豎表立碑,修塋覆土。祠堂享祀,趨蹌不辱。牢記祖源,莫忘祖恩。祭祀祖宗,告慰祖靈。弘揚祖功,傳承祖德。謹記祖訓,報效祖國。光前裕後,光大宗風。

三、敦宗族

同姓同德,同德同心,同心同志,姓利不遷。一本萬殊,瓜延瓞篤。敦睦宗族,和善宗親。 不違天道,不悖人倫。利而勿害,與而勿奪。尊強扶弱,尚富恤貧。雍睦一堂,和藹千秋。

四、睦兄弟

兄弟之情,等同手足。親愛兄弟,必友必誠。弟恭兄友,雁行依依。毋出嫌隙,雅奏壎篪。

五、正夫婦

人倫伊始,兆自閨門。陰陽之義,亙古常尊。陰陽交和,雨澤斯行。夫婦調和,家道乃興。 好合可樂,狎暱宜悛。正位內外,各以其分。夫為妻綱,修身正行。婦主中饋,內助殷勤。雞鳴致警,戒旦時聞。以樂鼓鍾,以友瑟琴。梁妻舉案,冀婦如賓。惟鴻與缺,道行於身。 毋傷反目,毋玷家聲。男女平等,出軌莫行。嫌疑須避,內外須分。富貴同享,貧賤相依。患難相扶,疾病相顧。相濡以沫,鸞鳳偕鳴。雍雍肅肅,如鼓瑟琴。白頭偕老,詩詠睢麟。

六、警自身

從善百祥,從惡百殃。惡小勿為,善小不辭。惡行莫為,善心當慷。過失歸己,是非讓人。 愚婦頑夫,人性齷齪,悖逆其親,自戕手足。肆行罔忌,不如禽獸。兄弟恕我,神明難宥。父母容我,天地不容。合族鄙視,路人唾棄。輕則自疚,重則官刑。刻薄成家,理無久享。 悖入悖出,毫釐不爽。善惡之報,捷如影響。敦無天傷,須加修養。歷世存心,功德無量。

七、續繼嗣

世絕則續,自古為要。小宗嗣祖,大宗承祧。脈宜親友,猶子克肖。有嗣歸宗,無愧祖廟。

八、重教養

教養人才,發展根本。詩書之澤,世世相承。薰陶子女,督課維勤。德養致理,振乎家聲。 父母之教,子女之率。謹訓義方,端在父兄。稍有所成,家室儀型。日學日進,不學無術。中外之學,首重於恆。春誦夏弦,苦心孤詣。嘉言善狀,古今典型。不受琢磨,玉不成器。 祖鞭在心,出人頭地。道德文章,建功立業。人皆有臉,樹必有皮。人若無禮,走肉行屍。廉恥道喪,蠢蟲無知。大家子弟,儉點威儀。舉手投足,中矩中規。束身名教,儒雅可師。

九、尚勤儉

勤儉治家,恆理當循。儉可助廉,勤能補拙。勤開財源,儉節財流。五穀當重,顆粒艱辛。 婚喪從儉,持家以勤。朱門餓殍,白屋公卿。遇事即為,莫延明日。珍惜青壯,莫負光陰。士農工商,各精其業。切忌怠惰,莫尚奢華。克勤克儉,天下可行。光大門楣,力振家聲。

十、慎財利

君子愛財,取之有道。正直忘私,誠信無欺。莫擅天利,莫獨地財。天利地財,天下同享。

十一、重名節

人臉樹皮,生命特徵。樹無皮死,人無臉廢。世重家風,人重名節。人不要臉,自不要名。

熱門工具排行榜

熱門工具排行榜