風氏起源及歷史

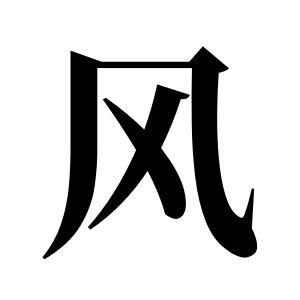

風姓圖騰(風氏圖騰)

風姓是中國最為古老的姓氏。根據《帝王世紀》和《竹書紀年》的記載,中國上古三皇五帝之首包羲伏羲氏的父親燧人氏就是風姓,伏羲氏隨父姓風,義妹妻子女媧氏隨夫姓風。風姓現今人口約三千,排在第九百八十六位。在臺灣名列第二百七十四位。

【得姓始祖】

伏羲:相傳伏羲的母親華胥外出,在雷澤中無意中看到一個特大的腳印,好奇的華胥用她的足跡丈量了大人的足跡,遇燧人氏雷王感應受孕,懷胎十二月後,伏羲降生,《三墳》載:伏羲燧人氏之子。晉皇甫謐《帝王世紀》說:“太昊帝庖犧氏,風姓也,燧人氏之世有巨人跡出於雷澤,華胥以足履之,有娠,生伏羲於成紀。”東晉王嘉《拾遺記》說:“春皇者,庖犧之別號。所都之國有華胥之州,母遊其上,有青虹繞母,久而方滅,即覺有娠,歷十二月而生庖犧。”唐司馬貞《補史記·三皇本紀》說:“太暤包犧氏,風姓,代燧人氏繼天而王。母曰華胥,履大人跡於雷澤,而生庖犧於成紀。蛇身人首,有聖德。” 伏羲的後代子孫,有的相傳姓風,稱為風氏。故風姓的得姓始祖就是伏羲。

【起源源流】

單一源流

風氏出自上古三皇之首的燧人氏,屬於以華夏文明起源口傳歷史姓氏。燧人氏自立為“風”,這是中國人最早之姓氏。據《帝王世紀》雲:包羲“伏羲氏,風姓也。”又《竹書紀年》曰:“太昊伏羲氏,以木德王,為風姓。”伏羲之後,有的相傳姓風,稱為風氏。據專家認為,伏羲經過長時間的觀察和思考,開始“正姓氏,制嫁娶”,實行男女對偶婚。伏羲隨父風燧人叫風氏,其他或以所養動物為姓氏,或以所種植物為姓氏,或以居所為姓氏,或以官職為姓氏等,於是中華姓氏自此起源。 如今,中華姓氏雖3000餘眾,如溯流而上,皆可追至太昊伏羲。專家認為,伏羲時期,為制嫁娶,姓與氏有嚴格區分,以女子為傳承中心的宗族皆稱姓,以男子為傳承中心的宗族則稱氏。“氏同姓不同者,婚姻互通;姓同氏不同,婚姻不可通。”遠古的先民以姓氏制嫁娶,實現了從愚昧向文明的跨越。

風氏共分為十部:一為天芎部,二為天齊部,三為天乙部,四為合雄部,五為天陽(乾)部,六為天幽(坤)部,七為候鳥部,八為候蟲部,九為雷雨部,十為天皇部。

燧人氏晚期的分支幾乎遍佈中華大地,其世重要的族繫有弇茲氏、婼氏、華氏、胥氏、華胥氏、赫胥氏、仇夷氏、雷澤氏、盤瓠氏等。他們主要分佈在西起敦煌(古瓜州)、三危山、疏勒河、弇茲山;東達慶陽、華池、東夷;南至湟中拉脊山、日月山、成縣、禮縣、康縣、鳳縣,直至秦嶺以南的華陽。其活動中心(觀星象祭天中心)主要有三處:一為合黎龍首山(古崑崙山),二為湟中拉脊山,三為六盤山。燧人氏的直系允姓、風姓、婼姓,分佈在其周圍。

【遷徙分佈】

遷徙

(暫缺)風姓是一個最古老的姓氏之一,據《中國人名大辭典》籍載:伏羲,上古王帝。姓風氏。有聖德。象日月之明。故稱太昊。教民佃漁畜牧。養犧牲以充皰廚,故又曰皰犧。始畫八卦。造畫契。都陳。在位一百十五年……唐司馬貞《補史記·三皇本紀》說:“太昊庖犧(伏羲)氏,蛇身人首,有聖德。仰則觀象於天,俯觀觀法於地,旁觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,始畫八卦,以通神明之德,以類萬物之情,造書契(多音字)以代結繩之政。”由此可見,伏羲不但是八卦的始制人,而且教人漁獵、制禮儀,故而被譽為“人文始祖”,民間尊稱“人祖爺”。 關於伏羲、女媧誕生於成紀並在此畫成八卦的故事,史書有多處記載。《史記·三皇本記》說:“庖犧氏、風姓,代隧人氏繼天而王。母曰華胥,履大人跡於雷澤而生庖犧,以類萬物之情,造書契以代結繩之政。”“女媧氏,亦風姓,蛇身人首,有神聖之德,代庖犧立,號曰女希氏。”這裡的庖犧氏,就是指伏羲。類似記載,《易》、《詩》、《帝系譜》以及《山海經》、《淮南子》等典籍中多處都有。這些記載充分說明,地處徑、渭二河上游河谷地區的成紀地區,由於以伏羲和女媧為代表的遠古先民的創造性勞動,曾經產生過人類從野蠻原始、茹毛飲血過渡到耕作放牧、有序勞作的古代文明,對華夏文化的形成和發展,做出過巨大貢獻。承認和肯定伏羲華夏人文始祖的地位,就不能不承認成紀華夏文明搖籃的地位。伏羲之後,中華民族雖經數千年的歷史演變,但姓氏像血脈一樣,牢牢維繫著中華民族這個大家庭。據統計,中國歷史上曾使用過的姓氏族有1萬多個,如今常用的有3000多個,其中直接起源於淮陽縣的大姓有李、張、陳、王、孫等100多個。

分佈

風姓是中國最為古老的姓氏。現今人口約三千,排在第九百八十六位。在臺灣名列第二百七十四位。風姓望居向國(商後有向侯,故址在今山東南部)。

今雲南省的昆明市,重慶市開縣,北京市,上海市,香港特別行政區,臺灣省等地,均有風氏族人分佈。

【郡望堂號】

郡望

向國:兩週時期,山東地區諸侯林立。經調查和考證確認的諸國故城有臨淄齊國故城、曲阜魯國故城、滕州薛國故城、壽光紀國故城、龍口歸城故城、滕州滕國故城、郯城郯國故城、莒縣莒國故城、莒南向國故城、蒼山鄫國故城、泗水卞城故城、鄒城邾國故城、平邑顓臾國故城和即墨即墨故城等二三十座。據《史記》的記載,上古時有向國,所在地在今天的山東省莒縣西南部,是炎帝神農氏後裔的封國。到了春秋初年被莒國所吞併。

堂號

向國堂:以望立堂。

平陽堂:源於上古時期的風(鳳)姓,到了三國魏至隋唐時期,主要繁衍于山西臨汾市西南之地,成為當地的望族。這個地方在三國以後置為平陽郡,所以,長期以來,風(鳳)姓人家一直沿用“平陽”堂名,以示不忘祖先望族。

字輩

(暫缺)

【楹聯典故】

四言通用聯

軒轅良弼;

魯國母儀。

——佚名撰風姓宗祠通用聯

上聯典指上古時風后。傳說黃帝(軒轅氏)曾夢見大風,把天下的塵垢都吹盡,醒來後說:“風是號令,‘垢’字去‘土’留下‘後’,難道天下真有姓風名後的人嗎?”從此開始尋找,果然在海邊找到了風后,讓她做相,輔佐自己。下聯典指周代魯僖公的母親風氏,向國(須句)人,號成風。“母儀”,謂母親的典範。

【祠堂古蹟】

風陵渡

風陵渡位於山西省運城市芮城縣下轄鎮,在芮城縣西南端,距縣城30公里,與河南省三門峽市、陝西省渭南市為鄰。風陵渡正處於黃河東轉的拐角,是山西、陝西、河南三省的交通要塞,跨華北、西北、華中三大地區之界。自古以來就是黃河上最大的渡口。千百年來,風陵渡作為黃河的要津,不知有多少人是透過這裡,走入秦晉。金人趙子貞《題風陵渡》就有一句:“一水分南北,中原氣自全。雲山連晉壤,煙樹入秦川。”

傳說之一:

名字,是因附近的風后陵而取的。軒轅黃帝和蚩尤戰於涿鹿之野,蚩尤作大霧,黃帝部落的將士頓時東西不辨,迷失四方,不能作戰。這時候,黃帝的賢臣風后及時趕來,獻上他製作的指南車,給大軍指明方向,擺脫困境,終於戰勝蚩尤。可惜風后在這場戰爭中被殺,埋葬在這裡,後來建有風后陵。風后陵,在趙村東南,高二米餘,周圍30米。墓前原有明萬曆三十八年(1610年)重建風后祠及碑記,可惜已毀。因唐代聖曆元年(689年)在此置關,故稱風陵關。又稱風陵津,是黃河南洩轉而東流之地。津即渡口,所以後稱風陵渡。

傳說之二:

女媧的陵墓就是風陵,女媧為風姓,故稱風陵。在風陵渡附近趙村東南,有女媧墓,冢高2米,周邊30米。據《蒲州府志》記載,唐天寶十三年(754年),”天雨冥晦,失陵所在“。乾元二年(759年)某夕風雷大作,”明旦視之,墳復湧出,夾以兩柳“,陝州此時將此事奏明唐肅宗,肅宗下令祭祀。宋乾德四年(966年)宋太祖趙匡胤下令置守陵戶,到熙寧年間陵墓再次消失,可能是被黃河沖毀了。

【典故軼事】

風陵渡背後的故事—風后製造指南車

在山西與陝西、河南三省的交界處,有一個地方叫風陵渡,這裡是黃河上最大的渡口。這個名字的由來是為了紀念一位傳奇的發明家—風后。

在四大發明之一的指南針發明之前,中國已有指向工具,就是黃帝大戰蚩尤時的指南車。

傳說皇帝和蚩尤大戰3年,交鋒72次,都未能取得勝利。蚩尤一會兒呼風喚雨,一會兒製造大霧,使得黃帝的軍隊常迷失方向。

在一次大戰中,蚩尤眼看就要戰敗,他又放出大霧,霎時四野瀰漫,部隊深陷其中。黃帝十分著急,只好命令部隊停止前進,馬上召集大臣們商討對策。眾大臣都到齊了,唯獨不見風后,黃帝只好親自去找。

在一輛戰車上,皇帝找到了風后。只見風后獨自一人在車上睡覺,黃帝生氣地說:“都什麼時候了,你怎麼還在這裡睡覺?”風后慢騰騰地坐起來說:我哪裡是在睡覺,我是在想辦法。”接著,他用手向天上一指,對皇帝說:“您看,為什麼天上的北斗星斗轉而柄不轉呢?我們可以根據這個現象,製造一種會指方向的工具,有了這種工具就不怕迷失方向了。”

之後,由風后設計,大家動手製作,經過幾天幾夜奮戰,終於造出了一個能指引方向的儀器。風后把它安裝在一輛戰車上,車上安裝了一個假人,伸手指著南方。然後告訴所有的軍隊,打仗時一旦被大霧迷住,只要一看指南車上的假人指著什麼方向,馬上就可辨認出南北東西。

從此,黃帝的軍隊再也不怕蚩尤的大霧了,人人奮勇爭先、驍勇善戰,大家一鼓作氣終於打敗了蚩尤,打通了中原的道路,控制了黃河中游一帶。可惜風后卻在這場戰役中不幸遇難,皇帝悲痛萬分,親自為他選了墳地,把他埋葬在黃河以北今天山西芮城縣的趙村。後人又把趙村改名為“風后陵”,意為風后的陵墓。“風陵”也就是現在的風陵渡。

熱門工具排行榜

熱門工具排行榜