刀氏起源及歷史

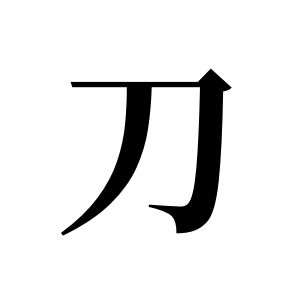

刀姓圖騰(刀氏圖騰)

刀姓是中華姓氏之一,讀音作diāo(ㄉㄧㄠ),古音讀作xìng(ㄒㄧㄥˋ),不可讀作dāo(ㄉㄠ)。這是一個典型的少數民族姓氏,主要源於古蜀人,苗族,傣族和朝鮮族。現今人口約六萬,排在第五百零一位。

【得姓始祖】

(暫缺)

各支始祖

刀阿二:傣仂支系刀氏一世祖,遠祖在元朝時期居大堵河(石屏五郎溝河),明末清初遷元江南滿生五子。

【起源源流】

源流一

源於蜀人,屬於避難改姓為氏。

傳說是古代時期避難改姓為刀氏,但始末詳情有待進一步考證。

源流二

源於苗族,出自古渤海國女真族,屬於王朝大臣賜改姓為氏。

據傳,有一部分苗族、傣族的先民原先屬於古渤海國女真族,在五代時期被契丹族大遼滅國之後,避難南遷,融合於西南地區的苗族。後在元、明兩朝時期成為當地土司望族。

明英宗朱祁鎮正統元~十三年年(公元1436~1448年),明朝官軍與雲南麓川(今雲南瑞麗)宣慰使思任發之間,爆發了著名的“麓川之役”。

明正統元年(公元1436年)農曆11月,麓川宣慰使思任發起兵叛明,要割裂國土自稱為王。他率叛軍相繼進攻佔了孟定(勐定,今雲南耿馬)、灣甸(今雲南昌寧灣甸)、南甸(今雲南梁河)、金齒(今雲南保山)等地。

明正統三年(公元1438年)農曆7月,思任發遣兵萬餘人佔據了潞江安撫司(今雲南騰衝),自稱“法”(法為滇王號)。

明正統四年(公元1439年)農曆1月,明英宗詔命左都督方政、都督僉事張榮率軍赴滇,協同鎮守雲南總兵官沐晟對思任發進行圍剿。可笑的是,因沐晟、方政二人在撫、剿主張上相悖,致使方政孤軍奮戰,而沐晟坐觀不動,結果方政所率明軍全軍覆沒。思任發乘勢進犯景東(今雲南景東)、孟定,並攻佔了孟賴、盂達等地。農曆5月,明英宗改命沐昂為總兵官,右都督吳亮為副總兵,都督僉事馬翔、張榮為左右參將,繼續率軍進討。然而明軍依舊各自為政,再次敗績。

明正統五年(公元1440年)農曆7月,沐昂抓住了戰機,派遣都指揮僉事方瑛、指揮柳英率明軍兩面合圍,擊敗思任發於者章硬寨,斬首五百餘級。

明正統六年(公元1441年)農曆1月,明英宗下令定西伯蔣貴為總兵官,都督同知李安、都督僉事劉聚為左右副總兵,都指揮使宮聚、都指揮僉事冉保為左右參將,兵部尚書王驥總督軍務,統率四川、貴州、南京、湖廣等地兵十五萬,再次大舉征剿。師至金齒,兵分三路:冉保率軍自細甸趨孟定,會木邦、車裡之師(木邦宣慰司,今緬甸新維;車裡宣慰司,今雲南景洪);王驥、蔣貴由中路抵騰衝(今雲南騰衝);劉聚等自下江、夾象石合攻,徑攻上江。明軍首敗思任發於上江,斬首五萬餘級,再敗之於羅卜思莊(今雲南盈江)等地,殲敵十餘萬人,繼而再敗之於麓川,殲敵數萬。思任發慘敗之後,攜家眷及殘餘逃往緬甸。

明正統七年(公元1442年)農曆8月,明英宗覆命蔣貴、王驥等率軍征討思任發。

明正統八年(公元1443年)農曆2月,王驥等率大軍至騰衝地區,兵分五營,分道並進,再次大敗叛軍,焚敵舟數百艘,淡思任發再次逃脫,復遁去。

明正統十年(公元1445年)農曆12月,緬甸宣慰使卜刺浪馬哈省在明朝大軍的威懾下,將思任發捆縛交給朝廷,明英宗下令將其斬首,但思任發之子思機發仍據孟養(今緬甸卡杜)繼續為叛。

到了明正統十三年(公元1448年)農曆3月,明英宗命兵部尚書王驥提督軍務,宮聚為總兵官,張軌、田禮為左右副總兵,方瑛、張銳為左右參將,率南京、雲南、湖廣、四川、貴州等土、漢官軍十三萬人討伐思機發。農曆10月,大軍抵達金沙江一線,思機發則率叛軍列柵於江西以拒,明軍乘木筏及緬甸(今緬甸阿瓦)兩宣慰司提供的二百餘艘船強渡,突破其防線,大敗之。之後大軍一直追至孟養,再敗之於鬼哭山等寨,斬獲甚眾,思機發不知所向。爾後,思任發的幼子思祿又再次擁眾為叛,重新佔據了孟養。

到了此時,明軍主將王驥以明軍久戰疲乏,且叛軍一時難平,遂與思祿訂約,授思祿為土目,許以得部勒諸“夷”,以金沙江為界。至此,戰爭以和而終。

這場戰爭耗時曠久,明朝政府投入了極大的財力和物力,致使國力空憊,不但使緬甸望開始窺覷雲南邊地,也為不久之後的“土木堡之變”創造了特定的歷史背景條件。

兵部尚書王驥在率軍平定了“麓川之亂”之後,為了安撫地方諸司,特賜當地傣族等夷人首領以刀氏、帕氏、剁氏三姓,遂成刀氏一族,後有部分刀氏族人改為刁氏,世代相傳至今。

源流三

源於傣族,出自元朝雲南傣族首領貢祿,屬於帝王賜姓改姓為氏

傣族,在唐朝時期被漢史稱作“金齒”、“銀齒”、“黑齒”、“白衣”,宋朝以後稱“百夷”、“白夷”,清朝以後稱“擺夷”。族自稱“傣”,不同地方自稱為“傣端”、“傣尤”、“傣尤倮”、“傣倮”、“傣泐”、“傣雅”、“傣朗”、“傣亮”等。“傣端”(即白傣或水傣),主要聚居在金平縣者米河、藤條江沿岸,與泰國的泰族、越南萊州的傣族一脈相承,有著密切的聯絡。

古代傣族人有名無姓,主要用“巖”和“玉”兩個字來區分男性和女性。凡是叫巖拉、巖罕、巖……等都是指未婚男性,而叫玉拉、玉叫、玉……等則指未婚的姑娘,傣族一個人的名字有好幾個,小時有乳名,男人進到佛寺當和尚有僧名,還俗後仍用俗名,結婚後有了小孩又稱“某某之父”,如小孩叫巖溫,則其父就叫波巖溫(波,傣語“爹”);女子結婚前也叫乳名,如巖光、玉光;巖叫、玉叫;巖香、玉香;巖尖、玉尖等,最末出生的子女,通常用“臘”字命名,結婚生了孩子後要改稱“咪某某”(咪,傣語“媽”),也就是“某某之母”的意思。

許多傣族人的名字大有著明顯的降生順序,如巖燕、巖剛、巖臘,“燕”為長,“剛”為次(中間)、“臘”為末;有些名字又明顯地反映了父母的美好心願,如在名字中加以恩(銀)、罕(金)和皎、香(寶石)等字,將子女名字冠之以巖某罕、玉某罕;巖某香、玉某皎等。不過,這種以降生順序和傣文字線排列次序命名的方法,極易造成重名,因此一個村寨內如果出現幾個名字相同的人時,就以大、小、上、中、下等加以區別。如巖溫龍(大巖溫)、巖溫囡(小巖溫)、巖溫訥(上巖溫)、巖溫代(下巖溫)等。

若是稱有官家職務、或社會職務的人名時,還要在職務後加稱地名,如“會計曼景蘭”(曼景蘭村的會計),“鎮長景洪”(景波鎮的鎮長)。所以,傣族人的姓名,是依其生活階段的變化而隨之變化的。

傣族的漢姓多為刀、白、李、陶、胡等姓氏,尤以刀氏居多。據考證,刀氏從“召”字而來。其實,“召”與“刀”都不是傣族原有的姓氏。在舊社會,傣族有貴族、貧民、官與百姓之分。貧民百姓往往稱舊時的男性貴族和官員為召和島,如稱宣慰使為召片領、稱土司為召勐、稱頭人為島帕雅。召與島均系對舊時的土司、貴族之稱,並非傣族的姓氏。

“刀”和“召”的傣語含義是什麼呢?傣族認為“刀”是“道”的演變,音相近,“道”和“召”的意思則是相同的。刀氏,傣族同胞解釋是“召”字形的簡化,是“主人、貴族、長官”的音譯異字,原先並非專指姓氏,後在歷史的演化中,“刀”、“島”、“召”便逐漸成為了傣族貴族的主要姓氏。

傳說“刀”是皇帝賜給的,早在一千五百多年前,傣族首領不遠萬里到東漢皇朝洛陽朝貢,皇帝見他有名無姓,就賜給他一口寶刀,以“刀”作為他的姓氏,於是,建國前傣族大小頭人取漢名時一般都姓“刀”。至今著姓“刀”的,一般都是過去有錢貴族或和當土司的後裔子孫。

以“刀”為人名之首,始見於車裡宣慰司世系的第六代,稱為刀補瓦。史籍《車裡宣慰世系簡史》記載說:“島亨龍繼承父位時,正是宋理宗皇帝在位時期。朝庭將景隴王的奏文中島亨龍的‘島’譯為‘刀’,自此以後,景隴王的漢名都是‘刀’字起頭……島亨龍有二子,長子刀補瓦……”刀補瓦是車裡宣慰使中第一個用刀字命名的人,後來又出現刀暹答、刀弓滿、刀更勐、刀壩光、刀雙勐等。

元朝至元二十六年(傣歷654年,公元1289年)設軍民總管府,由當地傣族首領龔(貢)理、龔(貢)鑾、龔(貢)祿管理所屬地區,龔氏家族原籍為南京應天府上元縣人,元朝元大德五年(傣歷666年,公元1301年),元成宗孛兒只斤·鐵穆耳特賜龔(貢)祿一個姓氏為“刀”,該支刀氏得姓自此始,所以又稱“刀龔氏”。

明朝永樂四年(傣歷768年,公元1406年),孟連宣撫司第四任土司進京朝貢,明永樂大帝朱棣賜其為“刀”姓,此後,歷代宣撫土司及其屬官均姓刀。民國元年(傣歷1274年,公元1912年),該支刀氏族人回覆龔氏,至今正式稱龔氏四代有餘。

刀氏先祖在明朝初期隨明軍征討雲南,因屢建戰功加封為宣撫使,定居於雲南南甸宣撫司。

中國人民共和國成立後,南甸宣撫司末代土司刀統政(龔統政)的全權代表龔安周曾在1950年10月下旬與中國人民解放軍梁河駐軍營長衛永華、梁河軍政代表團副團長和友賢、地方工作人員瞿富生等進行和平談判。龔安周當時的身份是土司的屬官,又是“反共救國軍”第二路的總指揮。

當天談判席一律從簡,僅擺了一張黑漆大圓桌,桌上放了“團結牌”香菸和幾盤茶葉糖果。談判主要內容為:①關於南甸自治問題;②關於土司權益問題;③關於解放軍駐紮問題;④關於保留土司自己武裝問題;⑤關於土地改革和反霸鬥爭問題。

然而,龔統政不但不接受這五點意見,相反繼續在國民黨殘餘勢力的扶持下武裝竄擾各地。因談判無效,人民解放軍在1951年1月25日進軍蘿蔔壩剿匪,將“反共救國軍”一舉殲滅,刀統政僅率親信六十來人經隴川逃亡緬甸,從此梁河徹底解放,勞動人民推翻了長達六百五十年之久的封建土司制度。

南甸末代土司刀統政後來長久居於緬甸,直至1993年4月5日的清明節當天亡故,最終由自己結束了背叛祖國的流亡生涯。

“刀”這個姓氏在後來已被傣族人民認可,併成為傣族中首領、貴族所採用的姓氏,也成為今天傣族同胞首選的姓氏用字,為現今之傣族之中人數較多的大姓群體。

源流四

源於朝鮮族,出自古百濟國大姓,屬於漢化改姓為氏。

唐朝魏徵壽在《隋書·列傳第四十六》中記載:“百濟之先,出自高麗國。其國王有一侍婢,忽懷孕,王欲殺之,婢雲:“有物狀如雞子,來感於我,故有娠也。”王舍之。後遂生一男,棄之廁溷,久而不死,以為神,命養之,名曰東明。及長,高麗王忌之,東明懼,逃至淹水,夫餘人共奉之。東明之後,有仇臺者,篤於仁信,始立其國於帶方故地。漢遼東太守公孫度以女妻之,漸以昌盛,為東夷強國。初以百家濟海,因號百濟。歷十餘代,代臣中國,前史載之詳矣。開皇初,其王餘昌遣使貢方物,拜昌為上開府、帶方郡公、百濟王。主潿莢其國東西四百五十里,南北九百餘里,南接新羅,北拒高麗。其都曰居拔城。官有十六品:長曰左平,次大率,次恩率,次德率,次杆率,次奈率,次將德,服紫帶;次施德,皂帶;次固德,赤帶;次李德,青帶;次對德以下,皆黃帶;次文督,次武督,次佐軍,次振武,次克虞,皆用白帶。其冠制並同,唯奈率以上飾以銀花。長史三年一交代。畿內為五部,部有五巷,士人倨焉。五方各有方領一人,方佐貳之。方有十郡,郡有將。其人雜有新羅、高麗、倭等,亦有中國人。其衣服與高麗略同。婦人不加粉黛,女辮髮垂後,已出嫁則分為兩道,盤於頭上。俗尚騎射,讀書史,能吏事,亦知醫藥、蓍龜、佔相之術。以兩手據地為敬。有僧尼,多寺塔。有鼓角、箜篌、箏、竽、箎、笛之樂,投壺、圍棋、樗蒲、握槊、弄珠之戲。行宋《元嘉歷》,以建寅月為歲首。國中大姓有八族:沙氏、燕氏、刀氏、解氏、貞氏、國氏、木氏、苗氏。婚娶之禮,略同於華。喪制如高麗。有五穀、牛、豬、雞,多不火食。厥田下溼,人皆山居。有巨慄。每以四仲之月,王祭天及五帝之神。立其始祖仇臺廟於國城,歲四祠之。國西南人島居者十五所,皆有城邑。”

這裡的刀氏,即為百濟國的大姓氏族,為百濟八族之一。

隋、唐時期,百濟國勾結倭奴國,並在大唐立朝之後對抗大唐王朝,頻繁攻擊與唐朝有往來的新羅國,新羅國求助於唐朝。唐顯慶五年(公元660年),唐高宗李治派左武衛大將軍蘇定方率水陸大軍十萬征討百濟。蘇定方與新羅聯合發動了對百濟的攻擊,首都泗沘城(今韓國忠清南道扶余)被攻陷,百濟義慈王和兒子被俘,一批剩餘的百濟貴族則逃往倭奴國。唐朝在百濟國故地建立了熊津、馬韓、東明、金漣、德安五個都督府,納入大唐王朝的直接管理範圍。郞將劉仁以兵一萬留鎭泗沘城,蘇定方則將百濟義慈王扶余惠(의자왕부여혜)、太子扶余孝、王子扶余隆,以及大臣、將領九十三人、百濟八族的貴族和族人一萬兩千人等皆擄至唐朝陪都(今河南洛陽),後義慈王病死在洛陽,賜諡號為“紹”,葬於北邙山。

百濟國滅亡後,原百濟國家將軍鬼室福信(扶余福信,부여복신)擁立在倭奴國為人質的原百濟王子扶余豐(부여풍)為新王,並向倭奴國求助。倭奴國立馬送給扶余豐五千軍隊,並積極備戰準備對付唐朝。扶余豐從倭奴國回百濟故地復國。

唐龍朔三年(公元663年),百濟/倭奴聯軍與唐朝/新羅聯軍與在海上開戰,史稱“白村江之戰”。經過五次大規模的交戰,百濟/倭奴聯軍的千餘戰艦被唐軍二百餘戰艦擊敗,扶余豐見勢不妙,棄軍隻身逃往高句麗,百濟最終滅國。

不過,本源馬韓民族的新羅人有天生的白眼狼性,於不久的唐咸亨元年~上元三年(公元670~676年)期間,新羅文武王金法敏乘唐朝與吐蕃爭戰之機,反口噬咬,與唐朝之間爆發了長達六年之久的“唐新戰爭”,新羅軍隊攻陷了唐朝的熊津都督府,吞併了百濟故地,之後多次擊敗唐軍大將薛仁貴,最後以大同江作為分界線,與唐朝劃分了各自在朝鮮半島的勢力範圍。

在此期間,百濟八族的貴族和族人大多被蘇定方強遷入唐朝內地的中原地區,其中即有刀氏族人,後融入漢族,世代相傳至今。

【遷徙分佈】

孟連傣族歷史淵源

⑴唐南詔時期孟連傣族:

孟連地區傣族載入史籍,始於唐朝南詔時期。當時,孟連屬永昌節度,稱“茫天連”,孟連一帶的傣族稱“茫蠻”。唐朝學者樊綽所撰《蠻書·名類》中記載:“茫蠻部落,並是開南(今雲南景東)種也……從永昌(今雲南保山)城南,先過唐封(今雲南鳳慶),以至鳳蘭苴(今雲南臨滄),以次茫天連,以次茫吐薅……皆其類也。樓居,無城郭,或漆齒。皆衣青布胯……婦人披五色娑羅籠。孔雀巢人家樹上……土俗養象以耕田,仍燒其糞。”方國瑜主編的《雲南郡縣兩千年》中對南詔永昌節度重要城鎮註釋,“茫天連”即今孟連縣城,“茫吐薅”即今孟連自治縣勐阿。從史籍《蠻書》中記載唐朝南詔時期孟連傣族的族屬、習俗,以及傣語地名的情況來看,說明當時孟連傣族已有一定知名度。

傳說,後來孟連傣族聚居區發生瘟疫,人們死的死,逃的逃。浩劫過後,“孟連城滅亡了,變成了荒壩。”勐阿壩只有一個寨子倖免於難,後人因此稱其為“芒崗”(傣語:剩下的寨子)。

⑵勐卯傣族南遷孟連:

據《孟連宣撫司歷史情況》一書記載,“傣歷六百年左右,勐卯地區(今雲南德宏瑞麗)的土司死,弟兄因互爭權位而造成內亂,當時皇朝統治者派兵前去鎮壓,於是造成勐卯傣族大規模的南遷。”其中“一支由王子率領其家臣、奴隸和百姓,沿怒江南下進入阿佤山區”,然後到達孟連地區。“那時……孟連這片山谷盆地被茂密的森林所掩蓋……傣族勞動人民砍伐焚燒”,開闢了許多田地,“他們便把這些地方叫做‘孟連’——即找來的地方”。勐卯傣族“南遷時,原居住於阿佤山的傣族也不斷來到孟連”。

南宋嘉熙二年(蒙古木亦堅汗九年,傣歷600年,公元1238年)前後,勐卯傣族大規模南遷,其原因是孛兒只斤·窩闊臺派遣孛兒只斤·忽必烈和兀良合·臺率領蒙古大軍自北南下,渡金沙江征服大理政權所引發的兵亂。南宋寶祐元年(蒙古蒙哥汗三年,傣歷615年,公元1253年),孛兒只斤·蒙哥為實現南北夾擊南宋的戰略,命忽必烈和兀良合臺各領一支大軍經川西入雲南,當年攻下大理城,大理國王投降蒙古,忽必烈率軍北歸,留下兀良合臺一部繼續征服大理國境內其他地方。元朝李京著《雲南志略》中說:“甲寅(公元1254年),大將兀良合臺專行征伐,金齒內附。”勐卯傣族就屬金齒一部,蒙古大軍壓境,迫使一部分南遷,留下來的抵抗不住,只好屈服。因此,勐卯傣族南遷孟連,是在南宋寶祐二年(蒙古蒙哥汗四年,傣歷616年,公元1254年)。

江應梁著《勐卯史話》中說:“根據《明史》和明朝文獻《土官底簿》等記載,孟定、孟連、耿馬……等地的土司,其先都是率部民從勐卯來,定居後世為土酋。”二十世紀五十年代以來的民族調查資料,把孟連傣族和德宏傣族同歸“傣納”(傣那),就是因為孟連傣族的先民從勐卯來,語言、文化等方面與德宏傣族有著共同的特點。

從勐卯遷來的傣族逐步開發南壘河、南馬河等河谷地帶。他們使用牛耕,以種植水稻為主,生產發展了,人煙也稠密起來,“孟連”這塊被尋找到的地方,漸為世人知曉。南宋後期,“孟連”、“俄麻甸”(今雲南勐馬)兩地名已見於歷史文獻。

二節土司統治開始

⑴木連路軍民府:

孟連有建置,自元朝開始,在史籍《元史·地理志四》中就有“木連路軍民府”記載。元至元十三年(公元1276年)起,元朝廷在怒江兩岸設柔遠、茫施、鎮西、鎮康、平緬、麓川等路,委任當地民族首領為官就地治理,在雲南西部地區推行土司制度。至元二十六年(公元1289年),設木連路軍民府,委任傣族首領罕罷法為總管,孟連土司統治由此開始。

“木連”即孟連的同名異寫,木連路的治所在孟連。木連路先屬大理金齒宣慰司,元天曆二年(公元1329年),木連路與銀沙羅甸從大理金齒宣慰司中分出,另設銀沙羅甸宣慰司,北為銀沙羅甸,南為木連路。據《元混—方輿勝覽》記載,木連路管轄範圍,除治所在地孟連外,還包括蒙雷甸(今雲南瀾滄拉祜族自治縣募乃)、蒙索甸(今雲南西盟佤族自治縣勐梭)、俄麻甸(今雲南孟連勐馬)等地區。

元設木連路,委任傣族頭人罕罷法為官治理地方,成了孟連歷史上第一位土司。孟連傣族沿襲勐卯對王的稱謂,稱土司為“召賀罕”。罕罷法就是孟連傣文史料中所說的率領勐卯部分傣族到孟連定居的那位王子。南遷途中,罕罷法娶馬散(今雲南西盟)頭人之女為妻,透過聯姻密切傣族和佤族的關係。罕罷法又把許多黃牛、水牛和男女衣服送給馬散頭人,向佤族討得地盤,然後帶著南遷的傣族到孟連定居。在《新纂雲南通志》中記載:“坎把法(罕罷法)……開闢荒蕪,招集夷民,守土傳世,改名孟連。”元至元二十六年(傣歷651年,公元1289年),罕罷法建孟連城,作為木連路的治所。從此,孟連城成為孟連歷代土司統治的基地,孟連地區的政治中心。罕罷法去世,其子刀罕很承襲木連路軍民府總管職。元至正八年(公元1348年),木連路為麓川路併吞,木連路軍民府時期結束。

⑵麓川平緬宣慰司統屬:

元至元十三年(公元1276年),元朝廷在勐卯地區建立麓川路。元至正二年(公元1342年),麓川路頭領思可法稱雄一方,不服元朝管制。元至正六年(公元1346年),思可法向外擴張,侵奪路甸,元朝廷軍事征討、政治招降,均告失敗,怒江兩岸傣族地區逐漸被麓川思氏併吞。到了元至正八年(公元1348年),元朝廷三易主帥,命“元帥搭失把都魯討之,不克,思可法益吞併諸路”,木連路和銀沙羅甸也在其中。

元至正十五年(公元1355年),思可法派遣其子進京貢物歸附,元朝設平緬宣慰司,委任思可法為宣慰使承認思可法所並路甸為其勢力範圍。在明朝學者李思聰所著的《百夷傳》中記載,思可法“吞併諸路而有之,乃罷土官,以各甸賞有功者。”原木連路土司刀罕很是勐卯貴族後裔,當思可法勢焰逼近時不戰而降,雖失去朝廷命官的頭銜,但保住了孟連頭目的地位。刀罕很去世後,其子刀派送仍為平緬宣慰司屬下孟連頭目。

到了明洪武十四年(公元1381年),明太祖朱元璋命傅友德、藍玉、沐英統軍徵雲南。翌年,明軍蕩平雲南。明洪武十七年(公元1384年),已故思可法之子思倫法遣頭目獻方物,並宋上元朝所授的(平緬)宣慰司印。明朝政府把元朝所建麓川、平緬兩路地域合建為麓川平緬宣慰司,以思倫法為宣慰使。自此,思可法憑武力兼併之地,明朝承認其合法化。

明洪武三十年(公元1397年),麓川內部發生變亂,出現分裂局面,明建文元年(公元1399年),思倫法逝世,原被麓川所兼併的傣族各部,相繼脫離麓川而自立。

⑶隸屬孟定御夷府:

為削弱麓川勢力,明朝政府抓住怒江兩岸傣族各部脫離麓川而自立的時機,分別建立土司政權。在明建文四年(公元1402年),設孟定御夷府,下轄孟連。而孟定知府刀名槓,也是舊時麓川平緬宣慰司屬下頭目,地位與孟連頭目刀派送同等,將孟連置於孟定府統屬,刀派送不服。孟連和孟定,實力相當,孟定也駕馭不住孟連。結果,這種相持不下的局面延續了四年。

孟連長官司

⑴設立長官司

據史籍《明史·雲南土司》記載:“孟連長官司,永樂四年(公元1406年)農曆4月設。時孟連頭目刀派送遣子懷罕來言,孟連舊屬麓川平緬宣慰司,後隸孟定府,而孟定知府刀名槓亦故平緬頭目,素與等夷,乞改隸。遂設長官司,隸雲南都司,命刀派送為長官,賜冠帶印章。”在史籍《明史·職官五·土司》中記載:“長官司,長官一人,正六品。”明朝政府設孟連長官司,命刀派送為長官,刀派送從受控於地方政權的頭目一變為受封於朝廷的官員,政治地位和聲望大大提高了,由此,孟連土司歷史出現一個新的轉折。刀派送成為載入漢文史籍的孟連第一個人物,但他沒等到正式執掌長官司的權力就去世了,孟連長官司長官一職便由其子刀派罕繼承。

⑵長官司領地:

孟連長官司的管轄範圍,比元朝木連路時期倍增。究其原因,據方國瑜《元朝雲南行省傣族史料編年》一書說:一是“明朝廢銀沙羅(甸)府,以其地初並孟定府,後分入孟連及耿馬也。”孟連土司管地北抵小黑江和上下勐允一帶,即從長官司時期開始。二是“木來府,元為車裡地,明併入孟連,知木來即與木連路接界也”。孟連幾種傣文史料都提到,孟連土司幫助過車裡宣慰,又與車裡聯姻,車裡宣慰把一些地方劃給孟連,作為酬謝和陪嫁,大概源出於此。另外,南卡江以西、喳裡江(薩爾溫江)以東的“哈瓦”地區,明時也劃歸孟連長官司。從文獻《中國歷史地圖集》中的明朝雲南政區圖中可以看出,孟連長官司的四至為:東北隔瀾滄江與威遠州相望,東南與車裡宣慰司接壤;南與孟艮府相連;西與喳裡江與木邦宣慰司為界;北與孟定府和猛緬司毗鄰。

⑶封建領主制度的產生:

孟連長官司領地廣闊,為在全境進行有效統治,土司把全境劃分為若干“勐”和“根”,給宗族成員、親信頭目以“召朗”、“召根”的職銜去治理,這就形成一個以土司為首的“官家”統治集團。在這個集團裡,土司在政治上是最高統治者,掌握絕對權力;在經濟上是土地所有者,山林田地都概屬土司。土司把各勐和各根交給召朗、召根治理,他們可以把管轄範圍內的土地分給百姓耕種,獲取勞役地租作為俸祿,召朗、召根要服從土司的命令和調遣;土司把一部分土地直接分給百姓耕種,百姓要為土司服專項勞役。封建領主制度以領地的支配關係而產生,土司和召朗、召根構成封建領主集團,土司則是最大的封建領主。

以土司為首的封建領主集團,統治壩區和山區各民族百姓,各勐各根之下,又委派部落首領或氏族長為大小頭人,管理幾個或一個村寨。大小頭人領有份地,從事勞動生產,但可免除對領主的無償勞役。

⑷朝貢與賞賜:

明朝時期,孟連長官司對朝廷的經濟負擔有兩種:一是“差發”,“歲徵銀貳百兩”,上解省城;二是到京城朝貢,每次朝貢,朝廷皆有賞賜。在史籍《明實錄》中,有關孟連的記事,屬朝貢和賞賜的不少,這些史料,既反映孟連長官司與朝廷的往來,也記錄了孟連土司的更迭。

例如,據史籍《明實錄》記載:

“永樂七年(公元1409年)七月丙申,孟定、灣甸、孟連等處土官遣頭目、通事六十九人貢方物,賜鈔幣有差。永樂十年(公元1412年)三月辛丑,雲南廣西府土官知府阿覺、鎮康州土官知州曩光、孟連長官司刀懷罕……各遣使貢馬及方物,賜鈔及文綺表裡有差。永樂十四年(公元1416年)七月己未,雲南鎮康府及孟連、大侯……諸長官司各遣人貢馬,悉賜鈔幣遣還。”

“宣德三年(公元1428年)六月辛丑……遣內官洪仔生、徐亮等人齎敕往孟連及八百大甸、木邦等處,賜土官刀懷罕等金織文綺有差。時刀懷罕等各遣人來朝,貢馬、象、方物,故答之。宣德八年(公元1433年)冬十月辛亥……木邦、麓川平緬、緬甸三宣慰司……幹崖、茶山、瓦甸、孟連四長官司土官各貢象、馬、方物,遣內官雲仙等齎敕往撫之,賜苧絲、紗羅、絨錦有差。”

“正統三年(公元1438年)九月乙巳……占城國王遣使臣、暹羅國王遣通事、雲南孟連長官司遣頭目招剛等各來朝貢,奉表貢馬及象牙、犀角等方物,賜宴並賜織金文綺等物有差。正統七年(公元1442年)十二月,敕頒賜隈璉長官司故土官刀派罕男派樂及其妻採幣,俱命來使齎與之。正統十一年(公元141446年)十一月辛未,雲南孟連長官司遣人並四川馬湖府土僧妙容來朝,貢馬及銀器等物,賜宴及採幣表裡有差。正統十二年二月癸丑,敕……孟連長官司故土官刀派罕男刀派樂、孟楞地方頭目陶孟曩揲……頒賜各官並其妻採幣等物,俱命來使齎與之。”

“成化二年(公元1466年)冬十月丙寅……雲南孟連長官司長官刀派欒遣頭目板臺等來朝,貢馬及方物,賜衣服、採緞等物有差。成化十八年(公元1482年)秋八月庚子,雲南孟連長官司土官舍人刀派虐遣人來朝,貢馬及銀器,賜衣服採緞等物有差。成化二十二年(公元1486年)六月壬子……雲南孟連長官司遣頭目麻朗等來朝,貢馬,賜採緞、鈔錠有差。”

“弘治六年(公元1493年)十二月癸酉……雲南孟艮府署府事舍人招帕雅、孟連長官司護印舍人刀派沾,各遣頭目猛籠等來朝,貢方物,賜採緞、衣服等物有差。”

“正德十年(公元1515年)二月辛卯,雲南孟連長官司土官(祖)母招曩猛並土舍刀派蘭差頭目康浩等來朝,貢馬匹、銀器,賜宴,賞採緞、衣物,並給賜土官(祖)母、土舍苧絲、羅各有差。”

“萬曆十四年(公元1586年)三月癸卯,兵部題:‘……孟連長官司原系屬夷,頒有印信,歲輸差發。後因莽酋(指緬甸洞吾王朝國王莽應龍、莽應裡父子)猖獗,遂爾外附,今護印土舍刀派真悔過歸順,進象乞降稱貢。乞將所貢象二隻,差官代進,土舍刀派真加以厚賞,查立應襲之人,以堅外藩,仍將副總兵鄧子龍加厚賞記錄。上從之,賞刀派真、鄧子龍銀有差’。”

據明朝學者諸葛元聲所著《滇史》記載(約在萬曆十六七年):“舍目刀派漢……賄結車裡兵,已為內應,殺派真而奪印自立。”後在清道光年間的《雲南志鈔·土司志上》中補敘:“派漢既奪官,率車裡入貢,十九年又勸緬甸入貢,朝廷貰其奪官之罪。”“萬曆二十一年(公元1593年)六月丙申,禮部議:緬(莽)應裡……進貢方物及金葉表文,止託孟連土司代進。”

⑸戰亂:

明建文四年(公元1402年),明朝政府置孟定御夷府,將孟連納入其管轄範圍,孟連地方頭領刀派送不服。到了明永樂初年,刀派送遣子刀派罕進京申述,請求改變隸屬關係。於是,明永樂皇帝朱棣在明永樂四年(公元1406年)農曆4月,設孟連長官司,隸屬雲南都指揮使司,並將先前劃給孟定府的原銀沙羅甸土地分出一部分劃給孟連長官司。孟連和孟定因此結怨,從而導致長期忿爭仇殺。

據史籍《明實錄》記載:“宣德六年(公元1431)八月丙辰……兵部奏:‘雲南……孟定府土官知府罕顏法與孟連長官司刀懷(派)罕互侵土地,殺人掠財’……宣德八年(公元1433年)冬十月辛亥……孟連長官司復奏孟定府侵佔其地。”朝廷命總兵官沐晟與雲南都指揮使司、布政使司、按察使司會商,派員調解,令雙方歸還互侵土地、所掠財物,安分守職。這種調解措施,只收一時之效,孟連與孟定之爭,仍然時斷時續。在史籍《明實錄》中還記載:“嘉靖七年(公元1528年)十月戊辰……上曰:‘雲南緬甸、木邦、隴川、孟密、孟連、孟定等處土夷,因忿爭仇殺,土民受害,致勞官司撫處、徵調數十餘年,不得寧貼’……”。其實,這種長期忿爭仇殺的局面,是明朝廷“以夷制夷”的民族政策造成的。

在元朝後期,麓川思可法向外擴張,侵奪路甸,孟連地區(時為木連路)被其併吞。到了明朝初期,朝廷為削弱麓川勢力,分其地設土司政權,明永樂四年(公元1406年)設孟連長官司後,在思可法之孫思任法為麓川宣慰使時,“每大言復祖父遺業”,又向外擴張。據史籍《明實錄》記載:“正統四年(公元1439年)二月己巳……雲南巡案等官奏:‘反賊思任法遣人犯景東衛,剽孟定地方,殺大侯州知州刀奉漢等千餘人,破孟賴諸寨及孟連長官司諸處,皆降之。’”孟連又陷於麓川。思任法肆意擴張,危及明朝廷在雲南的統治,沐晟征討失敗,朝廷命兵部尚書王驥總督雲南軍務再徵麓川。據《明實錄》記載:“正統七年(公元1442年)正月乙丑,總督雲南軍務、兵部尚書兼大理寺卿王驥,總兵官定西伯蔣貴奏:‘……元江府同知杜凱等亦報,率車裡、大侯夷兵五萬招降孟連長官司、亦保等寨’”。孟連才又擺脫麓川控制。

據江應梁所著《傣族史》記載:明嘉靖三十四年(公元1555年)後,緬甸洞吾王朝向外擴張,莽應龍死於明萬曆九年(公元1581年),其時怒江西岸傣族各部已被其侵佔,莽應裡繼為洞吾國主,便轉而向怒江東岸進犯。

明萬曆十年(公元1582年),孟連土司刀派真在莽酋威逼下外附洞吾,並被裹脅參與戰亂。於是,明朝政府撤銷了孟連長官司建制。到了明萬曆十一年(公元1583年),明朝政府以劉綎為遊擊將軍、鄧子龍為永昌參將,率大軍在滇西反擊洞吾入侵軍,並招撫孟養、木邦、孟密、隴川各土司。明萬曆十二年(公元1584年),劉綎、鄧子龍移師包圍孟連,生擒叛首,獻俘於朝。明萬曆十三年(公元1585年),明朝政府復設孟連長官司,稱“猛臉”。明萬曆十四年(公元1586年),孟連土司刀派真貢象悔過,朝廷給予厚賞。

據明朝學者諸葛元聲所著《滇史》、清道光年間《雲南志鈔·土司志上》的記載,刀派真有叔父刀派漢,與車裡聯姻,於明嘉靖十六、七年之際(公元1588~1589年),勾結車裡兵殺害了刀派真,奪印自立。刀派漢因隨車裡入貢,又勸緬甸入貢,朝廷赦免其奪官之罪。然而,刀派漢卻在暗中投靠緬甸洞吾王朝,在明嘉靖十九年(公元1591年)與孟艮合攻上猛允,將所掠金銀、珠寶、大象、馬匹輸送到莽應裡所居地景邁(今泰國北部)。明萬曆二十三年(公元1595年)農曆8月,刀派漢再次勾結威遠,陰謀殺害刀派真之子刀們猛和弟刀派金,但未得逞;同年農曆9月,刀派漢殺害了猛戛頭目,引起眾怨。這一段歷史,是孟連長官司最不光彩的時期,於是,刀派金聯絡眾頭目,共同處死了刀派漢。之後,眾頭目推舉刀派金為代理土司,等待刀們猛成長。事情呈報到省府,雲南都司批准,並頒給刀派金冠帶。

⑹佛教傳入:

到了明弘治六年~正德九年(公元1493~1514年),刀派沾(又稱刀派忠)在任期間,孟連地方強盛,過往客商很多。傳聞緬甸盛行佛教,刀派沾乃派四個大頭人帶領隨從數十人,攜駿馬四匹,及金銀器皿、採緞等禮物去勐安瓦(即“阿瓦”,位於曼德勒西南,緬甸宣慰司首府,上座部佛教聖地),送給當地土司。緬甸土司回贈大象四頭,經書三本(經、律、論三藏),菩薩四尊,還有法器、儀仗等,佛教由此傳入孟連。此後,佛教逐開始漸在孟連地區傣族中流行,以至最後成為普遍信仰,對傣族的政治、經濟、文化和日常生活產生了深刻的影響。

⑺清初的孟連長官司

清順治十五年(公元1658年),吳三桂率清軍進入雲南地區進行軍事佔領。清順治十八年(公元1661年),雲南局勢已定。清康熙元年(公元1662年),設永順鎮,孟連刀派欽歸附,清朝依明朝建制,仍設長官司,但改隸永昌府。清康熙年間的《雲南通志》中記載永昌府田賦:“孟連長官司(差發)銀貳百兩,歸永昌府項下。”清康熙三十年(公元1692年)後,削減孟連長官司差發銀,清康熙年間的《永昌府志·田賦》中記載:“原額孟連長官司銀貳百兩內除荒,實徵銀四十八兩。”清初孟連長官司管轄範圍,大抵與明朝時期相同,清乾隆年間的《雲南通志》記載永昌府疆域:“永昌府在省西……府東南一千五百六十里為孟連長官司,東至車裡界,西至舊木邦界,南至孟艮界,北至威遠界。”

孟連宣撫司

⑴擢升宣撫司

清康熙元年(公元1662年),孟連刀派欽歸附清朝,清朝依明朝建制,仍設長官司。刀派欽去世,子刀派鼎承襲。清道光年間的《雲南志鈔》中記載:“傳至派鼎,國朝康熙四十八年(公元1709年)貢象投誠,授宣撫司世職。”從長官司到宣撫司,連升了兩級,是有原因的。據文獻《孟連歷史》的記載,是刀派鼎的父親生前奉調從徵有功,刀派鼎襲職時將父親的功勞報上去,皇帝便給宣撫司的官銜。宣撫司,宣撫使一人,從四品,孟連土司聲譽由此大振。

孟連宣撫司,仍隸屬於永昌府,管轄範圍與長官司時期同,時徵差發銀四十八兩不變。在刀派鼎任宣撫使時,內地漢族移民和宣撫司境內各民族群眾到募乃採礦煉銀的很多,募乃銀廠鼎盛空前,刀派鼎獲利豐盛,因此上疏:“願自雍正七年始,每年納廠課銀六百兩以充兵餉”。清雍正八年(公元1730年)農曆9月,朝廷就雲貴廣西總督鄂爾泰奏章批覆:“其孟連土司廠課每年六百兩,為數太多,著減半收納,以昭柔懷之意。”募乃銀廠課銀於是減為三百兩。募乃銀廠採礦煉銀業的迅猛發展,促使周圍部分地區自給自足的自然經濟開始向商品經濟轉化。據說,募乃銀廠興旺時期,從孟連、上允、勐遮向募乃運糧的牛馬幫,終年絡繹不絕。商品交換和礦區各民族勞動者獲得銀兩報酬,促進了貨幣的流通。

隨著政治經濟的發展和內外交往的增多,孟連宣撫司加強了司署統治機構,土司之下,由薩迪龍總攬軍政外事大權,召帕薩管理內務和上城(宣撫司住地),法幹寶經理財務和糧庫收支,法朗勐統領士兵,召卡任秘書長兼禮賓。此外,設漢族秘書一人,負責與上司的文書往來和接待漢族官員。孟連宣撫司時期,開始出現以交納糧食為主要形式的實物地租,與勞役地租並存;宣撫司還規定,每戶每年須交一次“門戶錢”,用以“買路走、買地住、買水吃、買柴燒”。

⑵閏五月事變

清乾隆二十七年(公元1762年),明朝末期隨南明永曆帝流亡到緬甸的貴族後裔宮裡雁,因與緬甸木梳頭目素有仇隙,戰敗後欲奔孟艮,經孟連土司地木戛(今雲南瀾滄)時,孟連宣撫使刀派春帶兵前往招降,宮裡雁猶豫未決,適逢石牛廠(今雲南耿馬)周彥青相招,先令其妻曩佔(南章)、頭目撒拉朵並部屬千餘人歸附孟連土司,自帶妾婢和隨從數人赴石牛廠。刀派春將宮裡雁部屬繳械後帶至孟連分散於各寨,而將曩佔及二女安置在城裡。不久,刀派春向曩佔索取牲畜器物,曩佔給予;又先後索娶二女,曩佔應允。刀派春恣意妄為,還想霸佔曩佔,曩佔憤極,暗中聯絡了撒拉朵,於當年農曆閏5月14日夜闖入刀派春家,手刃刀派春及其家人二十六口,然後火燒孟連宣撫司署。分散於各寨的宮裡雁部屬見城中起火,遂聚集起來跟隨曩佔、撒拉朵奔赴孟養,之後到達孟艮。

孟連閏五月事變,遠在石牛廠的宮裡雁實不知情,但云貴總督認為宮裡雁不除,恐滋事端,即派永順鎮督促耿馬、猛猛兩土司將宮裡雁及其妾婢、隨從捉拿押解至省城。事報京城,軍機大臣等議復,將“宮裡雁照酋人聚眾劫殺例”斬首。宮裡雁在木邦經營波龍廠,素與木邦土司相依,對付緬甸木梳王朝侵襲。宮裡雁戰敗既死,木邦勢單力薄,遂降緬甸。繼而,孟艮統治集團內訌,又為緬甸控制,緬甸於是經木邦、孟艮等地連續侵擾孟連等傣族地區。

⑶外敵入侵:

清乾隆二十八年(公元1763年),緬甸木梳王朝派人到孟連徵索貨幣,到耿馬勒索貢禮,往車裡徵糧米。據清朝《高宗實錄》中記載,清乾隆三十年(公元1765年)“木梳莽已覺領兵到木邦猛店地方駐紮,向耿馬索取舊規,不給,即渡江來襲……又據順寧守稟報:‘莽子竄入孟連地方,並及圈空,有人七百,馬七匹。’”據清光緒年間《續修順寧府志》武備·戎事《孫士毅綏緬記事》說,清乾隆三十二年(公元1767年)農曆3月,緬兵自木邦入孟連境,孟連土司兵和佤族不能抵禦,緬兵佔據孟連,繼而燒掠募乃銀廠,又沿上勐允、猛猛入耿馬、孟定,到處焚劫……緬寧居民震恐。緬兵總共盤踞了二十多天,才渡滾弄江而去。這與《孟連土司歷史》(傣歷1129年,公元1767年)中的記載基本一致。

對於緬甸木梳王朝的入侵,清朝政府也進行了軍事反擊,於是發生了在清乾隆三十二~三十五年(公元1767~1770年)兩次徵緬事件,雖無所獲,但也暫時壓住了木梳王朝入侵的兇焰。據清光緒年間的《續修順寧府志》中記載的“派春死,子派先襲,乾隆年間兩次奉調土練徵緬,換頒清(滿)漢篆文孟連宣撫司銅印一顆”,就是發生在這一段時間。在文獻《孟連歷史》中記載的刀派先事蹟,也提到曾兩次奉調入緬作戰,清乾隆大帝發給銅印的事。

清嘉慶十年(公元1805年),暹羅(今泰國)戛於臘與緬甸景棟頭目爭鬥,景棟頭目要求孟連土司出兵援助,土司刀派功貪圖得利,私自攜帶印信及士兵三百人出境。時戛於臘與孟養相互勾結,刀派功率部行經孟養住宿時遭到突然襲擊,刀派功被殺,印信遺失。在文獻《孟連土司歷史》中記載:“這時孟連沒有土司,暹羅(泰國)兵又上來佔了孟連,燒殺得不成樣子。”孟連土司印信遺失,雲貴總督照會緬甸、暹羅代為尋找,在次年農曆3月,暹羅戛於臘頭目將孟連土司印信交回。

據文獻《孟連傣族土司歷史》記載,清道光四年(傣歷1186年,公元1824年),滿冷(原南卡江以西、薩爾溫江以東哈瓦地區)佤王帶兵潛入孟連土司境內,已到賀信納戛(今西盟勐梭上邊),想去霸佔銀礦(新廠),孟連土司刀派民出兵將其驅逐出境。不久,滿冷兵又從班散渡江入境,被孟連勐阿頭人將其打退。但滿冷兵仍駐紮在班散,伺機進犯孟連地區。刀派民派召帕薩統領孟連、勐阿兩地武裝渡江作戰,滿冷兵敗,逃離班散地區。

據文獻《孟連阿哈拉勐》記載,清光緒八年(傣歷1244年,公元1882年),緬甸孟艮頭目糾集孟養、孟壘武裝進犯孟連,孟連土司刀派華出兵在南部邊境一線緒截。這次戰爭時斷時續,有時成拉鋸形勢,直至清光緒十年(傣歷1246年,公元1884年),孟艮兵敗退出境,戰爭結束。

據清朝學者張成瑜所著《潞江下游以東至九龍江行記》一書記載,清光緒十六年(公元1890年)農曆10月16日,一支由英國官兵組成的探險隊從緬甸瓦城(曼德勒)出發,前往孟連、車裡傣族土司地區進行陰謀活動。出發前,英軍收買了滿冷土司,並向其提拱槍支彈藥,在南卡江下游孟連土司管地勐阿一帶進行武裝挑釁,遭到了孟連傣族人民的堅決反擊。農曆12月17日,英軍抵達班養駐紮。12月20日,滿冷土司去會英軍軍官,對“洋官送去洋槍洋毯各禮物甚豐富”表示十分高興,同時又“求洋人幫與孟連講和”,於是英國人寫信給孟連,叫孟連收兵,不然,當幫助滿冷與孟連作戰。12月26日,英軍到達南泥物河邊。當晚,有滿冷頭目帶領兵丁數名,直入英軍官阿也拜賬內,說“二十三日與孟連打仗,戰敗孟連得數人之頭,因聞尊官在此,特來求賞。”12月28日,英軍到達南邦,有滿冷頭目來會,英軍官員問近日軍事情況,雲“昨日已退完矣,但各守疆界耳。又問孟連之兵現在何處,雲在隔江們阿(勐阿)寨屯紮。”清光緒十七年(公元1891年)農曆1月3日,英軍從班散渡江至勐阿。“初四日,阿也拜與兩家講和,亦各遵令收兵。”1月6日,英軍至勐馬,1月8日至孟連城,孟連土司於城外迎接。1月10日,“洋官去會孟連土司,請其印綬看……印文曰‘孟連宣撫司印’,外一行字曰‘乾隆XX年製造’,又一行字曰‘乾字四百二十九號’。洋人說與土司,華英二家兩相結納,我英人亦有在北京做官,甚得皇上之寵,若兩家不睦,何能如此爾,只管放心也。”英軍駐紮孟連時,不斷刺探鎮邊廳駐軍數量及佈防情況。當從幾名在孟連閒遊的兵丁中探聽到鎮邊廳參將尉遲東曉幾日內“要來與土司說話……又聞有重兵相隨,遂不肯多留”。1月12日離開孟連,向九龍江(景洪)進發。農曆2月3日,英軍方至九龍江。2月6日由九龍江折回,2月11日經打洛入緬甸境,又從孟馬、孟養等地進入孟連境內的臘福,2月19日從臘福到勐馬,2月21日經芒海、芒朗,從班弄過南卡江至滿冷地。農曆3月30日,回到駐紮地臘戍。

英國侵略者收買滿冷土司和孟連打仗,英軍到過孟連的事蹟,在文獻《孟連阿哈拉勐》中清光緒十六年(傣歷1252年,公元1890年)的記事中有簡明記錄。

⑷各民族反對領主統治的鬥爭:

孟連宣撫司中後期,由於封建領主階級剝削壓迫加劇,各民族反對領主統治鬥爭不斷掀起,土司統治開始走向衰落。

孟連統治家族成員、《孟連土司歷史》撰述者、上允頭人刀派韓講述完從罕罷法至刀派昌歷任土司歷史後說:“嘉慶接位,拉祜就造反了”,究其原因,是“有些人當上官,欺壓人民。”

據清朝時期的《仁宗實錄》中記載,清嘉慶七年(公元1802年),孟連境內拉祜族“因孟連土司不善撫綏,兼多派累,眾心離棄,所有應交山水錢糧,不肯交納,亦不服差派。”他們擁護銅金和尚張輔國,以南興為中心,據地“三勐五圈”,與孟連宣撫司對抗(“三勐五圈”指哪些地方,史籍無註釋。根據有關線索推測,“三勐”當指勐允勒、勐允島、勐戛;“五圈”即千控、謙六、謙邁、謙莫、謙哲)孟連土司刀派功無力應付,請求上司代為剿辦。雲南巡撫派員調處,一面告誡刀派功不得苛派,一面令張輔國還俗,委以土目稱號,隸屬孟連宣撫司,約束三勐五圈之民,代收山水錢糧,轉交孟連,局勢暫趨緩和。

據文獻《孟連歷史》記載,清嘉慶十五年(公元1810年),孟連、勐濱、勐朗等地局勢混亂,清政府恐募乃銀廠礦工造反,遂封閉銀廠,課銀從此停止上繳。募乃銀廠封閉,孟連土司失去了一大經濟來源,也影響了周邊地區商品經濟的發展。清嘉慶十七年(公元1812年),由張輔國帶領的拉祜族又在孟連、猛猛土司境內掀起反對封建領主統治的鬥爭,一時間所向披靡。雲貴總督連忙派兵配合孟連、猛猛、耿馬三土司分路進剿。由於眾寡懸殊,次年(公元1813年)農曆4月,反抗失敗,張輔國也被俘,慘遭殺害。

據文獻《孟連傣族歷史》記載,清道光十二年(傣歷1194年,公元1832年),爆發了由芒掌一個和尚組織領導的反土司鬥爭。這個和尚在昂朗山結廬建寺傳播佛教,因為他是住在山上的和尚,人們稱他“帕壩”(野和尚)。傣文史料記載:“人們說他是天神,有佛……景棟、孟養的拉祜族上來當兵,勐赫、謙六、勐朗、東主、募乃等地的拉祜族都來歸他……勐阿、勐馬的傣族也都來歸附他。他收集了所有的兵。”顯然,帕壩是借宗教組織武裝來進行反抗土司統治的。孟連土司十分恐慌,請求安瓦緬王、景棟、車裡出兵幫助鎮壓。結果,反抗失敗,帕壩被俘,緬兵把他帶到安瓦殺害。史料首次披露了孟連傣族起來反對本民族統治者的鬥爭。孟連壩子西邊的芒養,也有關於“帕壩”的傳說。

清同治十二年(公元1873年),拉祜族“三佛祖”李阿三率眾進佔西盟,委派部屬和當地頭目管理村寨和宗教事務,建立政教合一的統治,西盟地區由此逐漸脫離孟連土司的統轄。

清光緒十三年(公元1887年),孟連、猛猛兩土司地拉祜族起來反抗土司統治,兩個土司窮於應付,雲貴總督岑毓英派兵鎮壓。事後,清政府鑑於孟連土司日益孱弱,無力控制全境,遂割小黑江以南孟連土司地設鎮邊直隸廳,派流官治理;同時設鎮邊營,委內地將領統領駐軍。清光緒十七年(公元1891年)農曆2月,當英軍從九龍江折返緬甸又進入孟連境內時,孟連壩子以北的拉祜族聚集景冒、景信一帶山頭警戒,預防土司與洋人勾結進入拉祜山寨。孟連土司疑為拉祜族要來攻城,曾一度驚惶不安。

在孟連傣文史料中,沒有提到孟連境內佤族反抗土司統治的事。然而,在以拉祜族為主的各民族反抗土司統治的鬥爭中,佤族的作用是不能忽視的。清光緒年間的《續修順寧府志·武備志一》在記述民團、邊防時說:“蓋孟連、猛猛自嘉慶以後不能自立,所轄土地多為倮黑、佧佤兩種類所據,塘汛基址久已坍毀。”佤族是孟連宣撫司境內土著和主要民族之一,由於歷史上與傣族結盟的原因,可能沒有出現與孟連土司的武裝對抗,但其據地自立,拒交山水錢糧,不服勞役差派,無疑起到了支援各民族反抗鬥爭、削弱傣族封建領主統治的作用。

⑸管轄範圍的變遷:

清康熙四十八年(公元1709年)設孟連宣撫司時,孟連土司管轄範圍,沿襲明朝孟連長官司時期四至界線。清乾隆中期以後,孟連土司西部南卡江以外喳裡江以東的南部阿佤山區(哈瓦地區)脫離孟連土司管轄,形成後來“倔強自雄,既不屬華,也不屬緬,介居兩國邊境”的莽冷(滿冷)地方。這樣,孟連土司西部便以南卡江(含上游南錫河)與莽冷為分界線了,孟連土司領地大減。清道光年間的《雲南通志·秩官志》中記載的孟連土司“東至南朗河一百八十里與猛遮交界,南至丙海山(昂朗山)八十里與猛養交界,西至南化河(南卡江)一百二十里與卡瓦野夷(莽冷)交界,北至辣蒜江(小黑江)四百二十里與猛猛交界”,是指清乾隆中期以後孟連宣撫司管轄範圍。

清同治十二年(公元1873年),拉祜族首領李阿三率部進入西盟,建立政教合一的統治,西盟地區逐漸脫離孟連土司。

清光緒十三年(公元1887年),清政府鑑於孟連土司日益孱弱,無力控制全境,遂割小黑江以南孟連土司地設鎮邊直隸廳(治所在謙六),另外委派土都司、土守備、土千總、土把總、土外委等分治各地。孟連土司管轄範圍又大為縮小,只剩下“北到景信、景冒,東至芒紅、芒景(今瀾滄糯福區所屬村寨),西至公信、勐阿,南至海東、芒信”一小片地方和上允一塊飛地了。

清光緒二十年(公元1894年)農曆11月,清政府根據雲貴總督建議,將孟連宣撫司從順寧府劃出,歸鎮邊直隸廳就近管轄,頒給“雲南省鎮邊直隸廳世襲孟連宣撫司印”,上允脫離孟連土司領屬。清宣統年間(公元1909~1911年),鎮邊廳依方位將轄區劃為東、西、南、北、中五區,孟連宣撫司管地屬南區。

至此,孟連宣撫使不過是偏居一隅、名聲大而實力小的土官罷了。

⑹宣撫司時期文化成就:

在孟連宣撫司時期,產生了一些流傳並影響後世的文化成就,一是地方傣文史料,二是是規模較大的建築。

清嘉慶十一~十二年(公元1806~1807年)時,孟連土司宗族成員、上勐允頭人刀派韓撰述《孟連土司歷史》,記述第一世土司罕罷法至第十九任土司刀派昌的名字及各個時期發生的大事,記事時間從明永樂二年~至清嘉慶十年(公元1404~1805年)。記述完畢後,刀派韓說:“我們孟連的歷史必須寫下來,如果不記下來,我們這一代死了,下一代就不曉得了。”接著他又說:“這本書是法勐允刀派韓寫出,講地方歷史的。”這是最早形成文字(傣文)的孟連地方史料。

八十多年後,又出現一份《孟連歷史》,因繫上允下城刀正記儲存的,故譯為《上允下城刀正記儲存的孟連歷史》,記事從元至元二十六年(傣歷651年,公元1289年)第一世土司罕罷法建孟連城開始,到清光緒十五年(傣歷1251年,公元1889年)刀派華在任時,共列了二十三個土司,撰述者不詳。這兩份傣文手抄本保留了一些不見於漢文史籍的資料,這是極其可貴之處。但由於都是後人對前人流傳事蹟的追述,各自依據的資料不盡相同,所記史實互有出入,不同程度地存在某些訛誤。研究時要與漢文史籍對照、互相參酌。

從清同治三年(傣歷1226年,公元1864年)起,孟連上城佛寺長老桑哈拉扎(僧銜)記錄地方大事,一般一年記一條,最多記上三條(傣歷1242、1252年),一直記到去世那年即民國二年(傣歷1275年,公元1913年),五十年間共記了六十三條地方大事,內容涉及土司和高層官員的重大活動,軍事和外事活動,重大建築(塔、佛寺、官署)興建,村寨和集市開闢,自然現象和自然災害等,儲存了一些難得的自然和社會歷史資料。桑哈拉扎去世,後人接著並保持他的風絡繼續記孟連地方大事,一直記到公元1976年(傣歷1338年),漢文譯為《孟連阿哈拉勐》(地方大事記)。

據史籍《孟連阿哈拉勐》(地方大事記)記載,清同治四年(傣歷1227年,公元1865年),建“塔漢勐”,“塔漢勐”意思是壩子尾巴的塔,因其位於孟連壩子尾巴,故得此名。該塔在距孟連舊城三公里半、南壘河西岸的一座小山包上,與宣撫司大門互相遙望,是為紀念第一任宣撫使刀派鼎的女兒南賀菲而建的。“塔漢勐”後毀於地震,現存周長約五十米、高約十米的三級四邊形磚砌塔基。一直到1957年(傣歷1319年)以前,傣族人民每逢傣歷的7月15日,要在塔前舉行祭祀,並在河東一塊大草坪上趕擺,傣語稱“擺漢勐”。

清同治八~十一年(傣歷1231~1234年,公元1869~1872年)建上城佛寺(含大殿、僧房、廚房等)。上城佛寺主要建築大殿建築面積五百八十八平方米,通高十二米,掛瓦屋面,歇山頂三重簷外廊式土木結構,為孟連佛寺建築之最。

清光緒四年(傣歷1240年,公元1878年),刀派全在任時建宣撫司議事廳。議事廳是孟連土司和上層官員商討要事的地方,建築面積三百七十四平方米,通高十米二五,掛瓦屋面,歇山頂三重簷一樓一底幹欄式結構,樓上議事,樓下為活動場所。民國元~八年(傣歷1274~1281年,公元1912~1919年),刀派永繼先輩完成土司住房、東西廂房(用於辦公),牌樓式大門等建築,孟連宣撫司署建築群告成。1965年,孟連宣撫司署被列為雲南省重點文物保護單位。

清宣統二年(傣歷1272年,公元1910年),建中城佛寺大殿,建築面積四百零六平方米,掛瓦屋面,歇山頂三重簷外廊式土木結構。孟連傣族佛寺、孟連宣撫司署建築,都具有傣漢民族形式結合的特點,是邊疆和內地文化交融的結晶。

民國時期土司狀況

⑴封建領主統治的延續

1911年10月爆發的辛亥革命,推翻了清王朝的統治。1912年中華民國成立,實行共和政體。然而,雲南省邊緣地區,仍依清朝舊習,保留土司名位,照例以世襲,管理所屬村寨,享有原來特權,只是分隸縣府統轄而已。民國二十年(公元1931年)以前,以刀派永為代表的封建領主階級,依舊統治著清末(清光緒二十年以後)孟連土司轄境的各族人民,孟連宣撫司署仍然是土司行使統治權力的衙門。

民國元年(公元1912年),雲南省議會選舉,孟連土司刀派永當選為省議會第一屆旅緬滇僑各區土司特派員。民國二年(公元1913年),鎮邊直隸廳改稱鎮邊縣,民國四年(公元1915年)更名瀾滄縣,沿襲清宣統時期東、西、南、北、中五區行政區劃,孟連土司管地為南區。民國十八年(公元1929年),瀾滄全縣按各土司管地劃為孟連、東賓、西賢、圈六、西盟等十區,刀派永為孟連區行政長官,由其女婿刀秉忠(官名“薩迪龍”)總攬行政事務,各屬官分管各個地方。

由於土司制度源遠流長,孟連境內的傣族對宣撫(召賀罕)有其民族的、宗教的傳統心理的信仰,宣撫及其屬官在佤族中也有一定影響。民國二十年(公元1931年),刀派永年老告退,由其子刀派洪接替宣撫使職。

⑵土司制度的削弱與消亡:

土司當權,沿用舊的方式治理,政令難以順利推行。民國十九年(公元1930年),國民政府發出逐漸除土司制度通令,雲南省政府採取漸進辦法,逐步分劃土司地區,加設行政官吏進行管理。民國二十一年(公元1932年),瀾滄縣依山川形勢劃為八個區,以序數為名。原孟連土司統屬地被劃為第二區,下設九鄉一鎮,雲南省民政廳委任刀秉忠(老土司刀派永之女婿)為第二區區長,鄉鎮長則由瀾滄縣政府委任。

民國二十八年(公元1939年),瀾滄縣廢區建制,擴大鄉鎮,全縣劃為十三鄉二鎮。原孟連土司統屬地被劃為孟連鎮(鎮長刀派洪,傣族土司)、勐達鄉(鄉長劉紹鴻,廣東籍漢人)和勐海鄉(鄉長李崇仁,拉祜族頭人)。成立第二區時,區長由土司親屬成員刀秉忠擔任,掌握各鄉鎮實情的鄉鎮長,雖多為原孟連宣撫司屬官,但受委和聽命於瀾滄縣府,已不是土司可以支配的了,頭人各自為政的局面開始形成,土司和頭人之間,只是保留傳統的上下關係而已。廢區擴大鄉鎮,原孟連土司屬地方分為孟連鎮、勐達鄉(公元1948年改稱南卡鄉)和勐海鄉(公元1948年改稱鎮邊鄉)三個鄉鎮,孟連鎮鎮長雖由土司刀派洪擔任(公元1947年由其岳父刀秉乾接替),但管轄範圍已縮減三分之二。唯一不變者,孟連土司仍在清末所統屬範圍內每年向各族人民收取一次門戶錢。

據整理出來的孟連宣撫司戶口冊上記錄,1936年向山區民族每戶攤派兩元(銀幣、滇銀元、鷹洋)零八個銅板,壩區傣族攤派多少不詳,但必然要多一些;1943年的攤派,壩區傣族每戶七個半開(銀幣三元五角),山區民族每戶五個半開(二元五角)。這種“將其統屬人民歸入區鄉公所”,而仍使其“享有向有門戶之收入”的特權,是國民政府政策所所規定的。

第二十四代土司刀樾春因反對民國政府的改土歸流政策,被雲南省民政廳逮到省城關押了兩年有餘,直到抗戰前方被省主席龍雲釋放出來。

民國三十一年(公元1942年),赴緬抗日的國民革命軍第六軍第九十三師之一部撤退到孟連,以劉紹鴻,羅庚(剛)為首的兩廣籍軍人勢力形成。劉紹鴻任勐達鄉(轄今勐馬,公信)鄉長和孟連自衛中隊(孟連,勐達,勐海三鄉鎮武裝組成)隊長,憑據政治、軍事實力,在孟連地區(包括三鄉鎮)販賣鴉片,擺賭抽頭,橫徵暴斂,任所欲為。戴著宣撫使頭銜,有著省政府諮議名分,身為孟連鎮鎮長的刀派洪及其他傣族上層人士,面對外來勢力的擴張已無可奈何。

民國三十六年(公元1947年)秋,劉紹鴻藉口請假到泰國治病,未準即席捲財物離職遷居緬甸景棟,行前擅自將勐達鄉鄉長一職讓給羅庚。當時,覬覦這一職務已久的瀾滄豪紳石炳麟賄賂縣長,在民國三十七年(公元1948年)2月的選舉活動中,當選南卡鄉(原勐達鄉)鄉長。於是,羅庚和石炳麟霸佔和奪取南卡鄉鄉長的爭鬥在孟連地區開場,而且越演越烈。同年初冬,石炳麟的武裝開到芒洪、賀戛,羅庚的武裝據守下城佛寺一帶,雙方隔南壘河對峙,準備作最後較量。

在這緊急關頭,孟連土司刀派洪(時任瀾滄縣參議員)立與城子大頭人刀煥貞(民國三十二年即1943年任勐海鄉鄉長,時任瀾滄縣參議員)、刀秉乾(時任孟連鎮鎮長、刀派洪岳父)等磋商,認為石羅兩方在孟連打仗,不論誰勝誰負,受害的首先是孟連人民,孟連百姓正面臨洗劫之災。於是,決定請求雙方罷兵。經三人晝夜來回奔走,終於達成協議,由刀派洪等籌措六千銀元給石炳麟,作為(賄賂買官)損失補償;石炳麟把南卡鄉鄉長職務讓給羅庚。

石炳麟與羅庚是國民黨反動勢力在瀾滄、孟連的代理人,他們之間雖有矛盾衝突,但其階級本質是一致的。以刀派洪、刀煥貞、刀秉乾等為代表的孟連傣族上層人物,看清了國民黨反動派代理人的兇惡面目,在瀾滄全境(含孟連)面臨革命與反革命大決戰的關鍵時刻,毅然決定派人到謙六找愛國民主人士傅曉樓(時任中共思普地下組織領導下的景瀾六軍政委員會副主任委員),表示同意“鬧民主”(參加中國共產黨領導的革命統一戰線)。

新中國時期

1949年1月下旬,民國政府在瀾滄的代理人石炳麟勢力被人民解放軍擊垮,石炳麟帶領殘部倉皇逃到境外,以羅庚為首的孟連兩廣籍“在鄉軍人”也隨之逃到境外,瀾滄、孟連獲得解放。同年4月,中國共產黨領導下的瀾滄臨時專員公署成立,宣佈廢除土司制度,委任刀派洪為孟連縣臨時人民政府民族事務委員會主任,刀煥貞為副縣長,刀秉乾為政府委員。刀派洪交出了世襲的孟連宣撫司印,接受了人民政權任命。

至此,經歷元、明、清、民國四個歷史時期,歷時六百六十年(公元1289~1949年)的孟連土司統治宣告結束。

由於刀樾春曾被民國政府關押過,因此他始終心有餘悸,以至於在中華人民共和國成立後,刀樾春在應邀赴北京時,“猶如赴刑場,戰戰兢兢,灑淚別鄉親”。直到五個月後結束了全國參觀訪問團的旅行後,刀樾春真正瞭解了中國共產黨的民族政策,興高采烈地回大到梁河出任縣長時,方在大會上慷慨陳詞,表示衷心擁護中央人民政府。

南甸土司的漢化

土司制度是明、清兩朝最高統治者將中央的統一與地方自治相結合的一種統治手段。土司制度在多民族的雲南省,尤其是在三江之外的傣族土司地區得到了完好的儲存與發展。土司制度持續了六百餘年之久,既是統治王朝對少數民族地區的統治手段之一,也是民族交往與融合的一種媒介。在這種交往中,兩種文化相撞、相融,在一些少數民族的上層階級出現了不同程度的漢化傾向。位於今天德宏州梁河縣大盈江畔的南甸土司刀氏(龔氏),是明朝著名的“三宣六慰”之一。因明清統治者的高度集權及南甸土司特殊的地理位置,當時大量漢族人口的湧入及帶來的漢文化使得其漢化程度在滇西南眾土司中尤為突出。是文以之為例,對明清時期南甸土司的漢化問題作一簡略考察。

⑴土司制度與南甸土司:

土司制度起源於兩漢的羈縻制度,確切地說,土司制度是始於元朝、備於明朝、盛於清朝的中央王朝在少數民族地區的統治制度。據史籍《明史·土司傳·總序》記載:“踵元故事,大為恢拓,分別司郡州縣額以賦役,聽我驅調,而法始備矣”。據此,明朝建立土司制度的目的在於加強對少數民族的集權統治,即驅調民眾、徵收賦役。事實上,明、清封建王朝在雲南建立土司制度,是基本上達到了這個目的的。當地土司則借重統治王朝的封號,在法理上確立了名分,並以之鎮攝當地民眾,鞏固其地方統治的權威。統治王朝則以皇許可權制了土司集團,並利用土司在當地的傳統勢力,鞏固並完善朝廷對少數民族地區的統治,加強了中央集權。中央政權與地方土司之間的相互借重、相互依賴的關係中,地方與中央關係較為密切,在人口流動上表現為在明朝漢族人口的大量遷入,隨之而來的即為漢文化的湧入,衝擊了本土文化,使得少數民族上層的漢化趨向更為明顯,其中,南甸土司尤具代表性。

在史籍《明史·土司傳》中記載的南甸土司之言,說:“南甸宣撫司,舊名南宋,在騰越半個山下,其山巔北多霜雪,南則炎瘴如蒸。元置南甸路軍民總管府,領三甸。”又據文獻《南甸司刀氏(龔氏)世系宗譜》第一卷記載:“元遣薛超兀兒……率師伐金齒諸部,貢祿自請隨師效命,隸哈達部下。師至金齒,思漢法懼,納款貢象……元朝給思漢發札符一道,賞貢祿銀一百兩,祿乃招集流亡,重整舊部,元朝賜公姓刀……”其轄境大致以今天雲南省梁河縣為中心,歷代有所伸縮,據《南甸司刀氏(龔氏)世系宗譜》第三卷附錄其極盛時:“司屬轄境,明以前不得其詳。至正統中,據傣文譜載:由司治東到蒲窩一百二十里與潞江司為界;南至杉木籠一百二十里與隴川司為界;西至大金沙江(伊洛瓦底江)四百五十里與勐養為界,北至半個山八十里與騰衝為界。”

如其所述,則在明朝中期,南甸土司領地最廣。東部與北部皆伸入騰衝縣之南,西北則越過今盈江縣之北而直抵伊洛瓦底江邊。其地之廣,其勢之強,是繼麓川思氏覆亡之後滇西南又一家大土司。在史籍《天下郡國利病書》中評論南甸境域“東至芒市界,南至隴川界,西至孟養界,幅員之廣為三宣冠。”而南甸土司在德宏眾土司中也向有“十司領袖”之稱。

與思氏對抗中央王朝不同,從總體上,講刀氏(龔氏)對中央王朝比較馴服,並逐步漢化進而以漢人自居。但應該明確一點,這樣作的目的是要借重封建王朝的支援,提高自身地位,鎮攝人民,進一步鞏固自己的地位。歸根到底還是要維護自身的領主統治。

⑵南甸土司漢化的表現:

南甸土司漢化首先表現在普遍使用漢姓,並自稱漢人。

就傣族而言,在古代是有名無姓的,這大概是因為傣族長期處於封建領主經濟制度下,一切財產都屬於酋長頭人,普通百姓子女無法從父親處繼承財產,姓氏也就失去了存在的必要。因此在《西南夷風土記》中說:“夷俗有名無姓”在《百夷傳》中也說“百夷有名無姓”。現今西雙版納和德宏瑞麗的一部分傣族仍是有名無姓。

但在德宏州的大部分傣族是有姓氏的。僅就其中土司姓氏而言,如芒市土司姓方,遮放土司、隴川土司姓多,瑞麗土司姓侃,蓮山土司姓思,盈江(幹崖)土司姓刀(郗),梁河(南甸)土司姓刀(龔),盞西土司姓孟,怒江土司姓線。這些姓氏可分為三類:首先是來自傣語,傣族本身不著姓氏,但其內部為了區分貴族與平民,往往在貴族名字字首一個字如“刁、陶、召、貢”等等。在以上土司姓氏中,思(傣語:老虎),侃(傣語:金子),線(傣語:寶石);而刀氏則可能是元朝統治者按“刁、召、陶”等字,音轉後賜給傣族土司的。

在文獻《南甸司刀龔氏世系宗譜》中說:“元遣薛超兀兒……率師伐金齒諸部,貢祿自請隨師效命,隸哈達部下。師至金齒,思漢法懼,納款貢象……元朝給思漢發札符一道,賞貢祿銀一百兩,祿乃招集流亡,重整舊部,元朝賜公姓刀……”

由刀氏被賜給南甸土司一事來看,元朝時期南甸土司先祖貢祿即充任南甸軍民府土官,並被賜姓刀,而在明朝的諸多史料如在史籍《土官底簿·南甸州知州》中說:“刀貢蠻,百夷人,有祖父刀貢孟(猛),先蒙宣慰思倫發委充南甸召魯。洪武三十二年選充百夫長。三十四年給賜冠帶。”在史籍《明史·土司傳》中亦提到“南甸宣撫司舊名南宋……元置南甸路軍民總管府……”

此外,在文獻《景泰雲南圖經志書·金騰兩指揮使司志》、《正德雲南志·金齒騰衝兩司所屬土司志》、天啟《滇志·永昌府所屬土司》等史料中記載,都說明南甸土司是當地傣族土著。龔氏一說一般散見於清朝,如清道光年間的《雲南志鈔》等雲南志書中。“本姓龔,江南上元人……”而在1960年由龔月清等人整理出版的《南甸司刀龔氏世系宗譜》中,有“先祖世居蠻林”的記載。

龔、方、郗三姓都稱自己為隨明軍入雲南的漢人。但一般來說,如果隨明軍入雲南則不會世居蠻林。由此可見明朝南甸土司只有元朝賜姓刀氏,並世居於河西蠻林,即今梁河縣河西鄉蠻林村,而其後山老官城,尚存有刀貢猛前刀氏(龔氏)祖墳十餘座。按時間推算,其中大部分應該是元朝墓葬。如果隨明軍入雲南,斷不會帶著十餘位祖先的骸骨千里迢迢來滇。而從地理位置看,蠻林偏在南甸西北,遠離交通要道,此地作為土司老家和暫時辦公之處尚情有可原,若是隨明軍入雲南,絕不會選此為駐地。

由此可見,刀氏(龔氏)的漢姓與漢籍應是明朝後期才出現的。而第二十四代土司龔綬(刀樾春)在清宣統三年(公元1911年)奉雲南文史館之命上呈的文史資料中記到:“先祖於至元二十六年領南甸三甸……功(貢、龔)猛隨明軍入雲南”。這段材料是自相矛盾的,如果政治元至元二十六年即領三甸,又怎麼會隨明軍入雲南?功猛應就是貢猛,功、貢、龔同音。即有了龔氏。民國元年(公元1912年),第二十四代土司龔綬上呈《呈請改復龔氏條陳》給民國政府,率全族人改復龔氏,因而放棄刀氏,自稱為漢人,這正從一個側面反映了刀氏(龔氏)的漢化。

除姓氏族籍外,刀氏(龔氏)在生活習慣上也發生了變化。

首先是居住,南甸土司駐地曾多次移動。最初是蠻林即今梁河縣河西鄉與騰衝縣交界處,據文獻《南甸司刀龔氏世系宗譜》第一卷說:“南甸,舊名南宋(今曩宋關,亦名南宋,譯音近,因有南宋河而得名),傣名猛底(今大盈江,傣名南底河),刀氏(龔氏)先世居蠻林(今河西鄉,距縣城二十餘里,後有山名老官城,刀氏(龔氏)祖墓所在地)”。又據史籍《明史·土司傳》記載:“南甸宣撫司,舊名南宋,在騰越半個山下,其山巔北多霜雪,南則炎瘴如蒸。元置南甸軍民總管府,領三甸。洪武十五年改南甸府,永樂十一年改為州”。可見,南甸土司駐地即在半個山之下的蠻林。而據《南甸司刀龔氏世系宗譜·刀貢猛傳敘》所述“時公在竹樓與諸弟會飲……”等記載,可知當時土司是居住竹樓的。雖然今天梁河縣境內的傣族已不再居住竹樓,但從史籍《百夷傳》、《西南夷風土記》和一些傣族老人說古來看,在明朝以前,梁河傣族居住竹樓的說法還是真實的。

明朝正統年間“三徵麓川”時,南甸土司的統治範圍擴大,土司駐地乃遷於南甸壩中的蠻幹(今九保鄉)。據文獻《南甸司刀龔氏世系宗譜》第一卷說:“正統九年,(刀樂硬)奉到號紙印牌,開衙視事……隨於十二月十六日遷司署於團山建立城鎮衙門”。團山在今九保鄉西北。在《明史·土司傳》中記載:“司東十五里,宣撫世居之。”蓋蠻幹在舊司治蠻林東十五里,今九保村西部的太平寺,即原南甸土司衙門所在。原寺己於民國二十五年(公元1936年)因失火被毀,後由鄉紳捐資重建,雖非原址但從重建後的式樣來看,是漢式的房屋,而且頗具規模。元朝時期的刀氏(龔氏)曾為麓川思氏手下的一個土酋頭目,而明正統年間的刀氏(龔氏),不但受封於明王朝,而且因麓川功而受封賞,並賜給原麓川土司之地的一部分,其勢力東到海壩江與幹崖盞達交界(今盈江西北),南到暮蠻江,又名檳榔江,即幹崖海壩江下流與緬地交界處,西至大金沙江(今伊洛瓦底江),北至渚八江又名小盞西江(今恩梅開江)與麻裡交界,其據有今梁河縣全境、隴川護國等地、盈江一部分,並越過隴川土司之地與幹崖土司地,佔有瑞麗的一部分即其所謂飛地。權勢的擴大,使土司開始大力漢化,並建築漢族官吏的衙門,開衙視事,並從遷蠻幹後即自稱南甸。

清乾隆年間,南甸土司駐地又從南甸(蠻幹)遷往永和的永安城。在文獻《南甸司刀龔氏世系宗譜》第二卷中說:“時騰越鎮左營駐防隴川章鳳,因暑瘴,士卒多死,撫憲議移南甸,是時營規廢馳,將驕兵橫,奪取民財,調戲婦女,歧視土人,致司署不能舉火者數日,乃共議遷司署於永安為新城(拉灤坡下)思氏祖太率民眾撤舊司署正堂三間移建永安,其南甸太平城所有衙署住屋由騰越知州吳楷圈定仍歸土司所有”。由此可見,其永安城署,乃是遷建太平城舊署一部分所建,自然也是漢式的官衙。永安城在今九保村與縣城遮島鎮東面小山背後,屬今遮島鎮長寨村。

清咸豐元年(公元1851年),南甸土司又由永安城遷於羅卜絲莊(芒東鄉絲光坪),旋又遷於遮島(今梁河縣城,傣語:下城,即在永安之下)。在《南甸司刀龔氏世系宗譜》第二卷中說:“咸豐年間,河東蠻丙等五撮出妖人,能呼風喚雨,飛行等魔術,愚民從之甚眾,遂率眾圍攻永安,司署被毀,刀鴻緒乃暫移司署於羅卜絲莊芒東,妖人隨至,晝夜圍攻不能破,各處援兵大集,旋被擊破,圍解。追至河東,擒獲為首妖人五名正法地方隨安,刀鴻緒乃率司署全體回至田心草創衙署以居,號曰遮島(傣語:下城)”。刀鴻緒時的司署今已不存,但從太平城、永安城的建築來看,其應是漢式建築,而且其後第二十四代土司龔綬在其地所建司署仍是漢式建築。此即現存於今梁河縣遮島鎮的國家級文物保護單位——南甸宣撫司署。雖然許多房屋都因歷史原因而遭損壞。但這座興建於清末民初的土司衙門其主體卻幸運的儲存了下來,現有建築面積七千餘平方米,有三進大廳,並房屋一百餘間,其建築風格是典型的漢式官衙,正門立有雙石獅,木樑雕花斗拱方形圓洞朱漆描金大門,然後是三進大廳,皆是青磚筒瓦,雕樑畫棟,青龍屋頂,方石鋪地。值得一提的是第三進院落,其正廳用慄木,兩側廂房分別用椿木與楸木,起“正立春秋”之意。後花園中有方型雕花石欄,並在地上鑲有太極圖一幅為土司練習太極拳之處。

這座由漢族工匠設計並參與興建的土司衙署,已經完全是漢式的衙門。從元時的竹樓到明.清官衙取漢式到民國的遮島司衙,方圓相和的門樓,屋頂的龍飾,“正立春秋”的寓意,和陰陽相和的太極圖都說明了南甸刀氏(龔氏)從一方土酋逐漸漢化為封建王朝的守土疆臣。

南甸土司的漢化除體現了姓氏、族籍、居住等特徵之外,還表現在以下幾個方面:

其一,學習漢文化。優越的自然條件與豐富的物產和宗教陶冶,造就了傣族在稱霸三江之外的同時,也有溫文爾雅的一面,歷來有許多飽學之士。自明朝以來,幾乎每代南甸土司都會到騰衝學習漢文。如土司龔綬幼年就師從騰衝拔貢吳家祿及藍友三門下學習四書五經,並表字印章,他的族弟龔月清等人則在清朝木越清氏《南甸司刀氏(龔氏)世系宗譜》的基礎上編纂出新的《南甸司刀龔氏世系宗譜》。末代土司龔統政在民國時期曾就讀於昆明南菁中學。

其二,衣著的漢化傾向。明朝時期的《西南夷風土記》中,記載有“三宣官目蓄髮加冠,六宣土官亦為禿頭戴六舍五彩尖頭夷帽,其餘部夷,男髡頭長衣長裙,女堆髻短衣桶裙,男女無貴賤皆穿耳徒跣,以草染齒成黑色。”這顯然與清朝、民國的裝束是有巨大差別的。從土司衙門內現儲存的一些服飾看,清朝南甸土司辦工或出席正式場所,都身著清朝官服,平時一般是馬褂長衫。從王伯麟《南甸土司龔綬小傳》和餘樹洪《關於爭取龔綬,龔統政情況回憶》中的一些描寫看,南甸土司是長年著漢服的。土司衙門內尚存有龔綬著清朝從三品官服、中山裝,並龔統政著西裝照片,還展出了多件女式旗袍和許多生活用具,都至少表明土司在清朝末期過著猶如漢人貴族的生活。

其三,宗教信仰的漢化傾向。眾所周知,傣族是全民信仰小乘佛教的民族。但南甸土司在信仰小乘佛教的同時,不但不排斥大乘佛教,而且龔綬自己晚年還篤信佛法,常誦《金剛經》。今梁河縣觀音寺、香盈寺、太平寺等廟宇的興建,大多是得到土司的支援的,因此一時境內傣(緬)寺、漢寺並立,有多處一山兩寺的景面,並且在數量上,漢寺大大超過傣(緬)寺。土司不但過燒白柴、潑水節等本民族的傳統宗教節日,也經常於農歷1月15日到觀音寺燒香拜佛。

⑶南甸土司漢化淺析:

透過以上得分析,可以看出南甸土司的漢化程度比較明顯。值得注意的是,傣族土司漢化的主觀本意絕非要變成漢人,其根本主旨,在於更好地鞏固其統治地位。這集中體現在以下幾個方面:

第一,土司漢化的一個重要原因,就是要借重中央王朝的封號,以鞏固自己的地位,所以,不只是南甸刀氏(龔氏)一家,幹崖刀郗氏、芒市方氏和雲南的許多土司對於姓氏、族籍多采取與此相同的說法。

第二,是中央王朝的強硬政策與懷柔政策並施。大明王朝曾冒著北有蒙古威脅的危險,聚集兵力“三徵麓川”,把當時不可一世、稱霸一方的思氏“勐果佔壁”小王朝打得支離破碎,家破人亡。而南甸土司正是發跡於三徵麓川,思氏逆朝者亡,倒氏順朝者昌,這給諸土司們留下了深刻印象,所以他們一心一意效忠中央王朝:“萬曆十一年,刀落臨以平嶽鳳功升宣慰使,時刀氏於國有功”。到了清康熙年間,刀呈祥又投誠大清政府,在受宣慰使世職後,刀氏積功受賞三品銜並賜“滾龍袍”(現存於雲南民族大學博物館)。

當然,南甸土司也並非總是和統治者總是一團和氣,南甸土司也因觸犯統治者而備受苦楚。刀鴻緒就曾被清統治者施以流刑,而龔綬(刀樾春)也因反對改土歸流政策的實施,被雲南省民政廳逮至省城關押了兩年有餘,直到抗日戰爭初期方被省主席龍雲釋放。以至刀樾春一直心有餘悸。正是這種功賞過罰,無形中對土司們造成了巨大的壓力,使其“心近天朝”。

第三,是明朝大量漢族移民的遷入,這是南甸土司高度漢化的一個深刻社會歷史原因。南甸土司地靠騰衝地區,並且一直受其管轄,而騰衝自明朝以來一直是漢族勢力在滇西南的橋頭堡,聚居了大量漢族。隨著人口的增長,漢族人口開始大量遷入土地肥美的南甸壩子,據文獻《德宏民族社會歷史調查報告》的記載:“解放初全縣13475戶67871人,有漢族、傣族、阿昌族、景頗族、白族、傈僳族、佤族,漢族占人口大多數,有50285人,約佔74%,而傣族僅11076人,約佔16%”。從這個數字可以看出南甸地區的漢族人口之巨。隨著漢族人口大量湧入,在漢文化進一部傳入的同時,漢族地主勢力也不斷侵入。而封建王朝的衰弱與帝國主義的入侵,則直接造成了南甸土司勢力的衰敗。

第四,南甸土司勢力的衰弱,是其漢化的另一個原因。而直接體現其衰弱的現象就是其領地的縮小。南甸土司轄境的向後退縮是由於明清王朝統治勢力先後衰弱的結果;而靠內地區領地的縮小,則反映為大民族統治階級與地方民族統治階級間的爭奪,結果是地方少數民族統治階級受壓制而縮小了領地。三徵麓川之後,明正統年間土司領地擴大後不久,從內地派來的官吏們開始侵佔南甸土司的領地。據《明史·土司傳》記載:“天順三年(公元1458年)……時宣撫刀落蓋奏,南寧伯毛勝遣騰衝千戶藺愈佔其招八地,逼民逃竄。敕,雲南三司官同巡撫御使詣其地體勘,以所佔田寨退還,治勝。愈罪”。實際上,大明朝廷的敕文只能是一紙空文,並不能制止漢族官僚對南甸土司領地的掠奪侵佔。何孟春在《復永昌府治疏》中說:“及景泰末(公元1456年),都督毛勝隨徵麓川,知金齒司指揮,供給甚多,遂營幹鎮守,內臣見毛勝得利,遂接踵前來。由是廣佔夷田為官莊,大取夷財以供費用”。

可見,當時由騰衝進入南甸掠奪和霸佔傣族土地的不獨毛勝、藺愈而已。而詐取錢財更是司空見慣。據《永昌府文徵·騰越沿邊圖說》記載:“至十二年,又創令頒發採買防米,每年八九百石不等,所領之銀甚少,勒令繳米之數極多。十三年又派建築房銀二千兩。十四年廳官陳宗海代稟免採買兵米二百石,令其五少爺來司地攤派使費,每石需銀四兩,共合派銀八百兩。銀派入手之後,復壓司官出具自其父到任直至交卸所有采買,均系照市發價,並無短少印結。其實每石只發銀六七錢,屆收繳時必折銀一兩八九。加以官軍兵勇籍採賣米擔為名,往來滋擾需索,尤為不記其數,以致民力難支多有舉家逃入外域者。”

在明朝時期,騰衝是駐兵防守西南邊疆的前沿據點、軍事重鎮,騰衝以下即由各土司兵自行防守。由騰衝至南甸,當時的交通道路即沿今騰衝到梁河的公路而行,坡地平緩,夾道兩側田土肥沃,當時的漢族官僚首先掠奪近騰衝的南甸土地,然後繼續深入邊境的孟密(今緬甸孟密特)等土司地區,掠奪寶石等珍奇物品。因此,靠內的南甸土司領地便首先成了漢族官僚們掠奪的目標。及至清朝取代明朝之後,為了加強對西南邊疆的控治,必得強化前沿據點騰衝的實力,辦法之一就是把靠近騰衝的南甸土司領地劃歸騰衝管轄。

正如文獻《南甸司刀龔氏世系宗譜》中所說的:“清雍正中河西練被編隸騰越州,盞西支那被隔絕於河西外”。河西練,即今梁河縣芒東鄉到猛宋鄉一帶,其地處大盈江以西故稱河西。河西之地北近騰越州,所以首先被劃入騰衝的轄境。河西既入騰衝,則河西西北的盞西至神戶一片便與南甸土司領地的主區隔斷。再至清乾隆三十四年(公元1764年)徵緬甸之役後,清朝政府在今隴川西南邊的章鳳駐下了軍隊,不久因瘴氣的干擾,章鳳營軍隊後撤,駐到了南甸土司駐地蠻幹(今九保鄉)。因此,蠻幹以北近騰越四十餘里已非南甸土司所有。於是在清道光年間,蠻幹北部的曩宋關又編隸騰越州。曩宋東北猛蚌,平山又被隔斷。住在蠻幹的清朝軍官後代逐漸發展成為當地的官僚地主,最終把南甸土司從蠻幹排擠走了。

民國元年(公元1912年)蠻幹被漢族地主遠隔四十餘里編入了騰衝城區,成為騰衝城區八保街後第九保街,“九保”即由此得名。民國二十一年(公元1932年),原西南邊境土司的飛來地,亦被當地漢族官僚勢力編入了蓮山設定局。至此,其領地僅限於梁河縣西南一部。從“東至芒市界,南至隴川界,西至孟養界,幅員之廣為三宣冠。”到被蠶食的“封域零落破碎,行政難於統率矣”,正說明了南甸土司勢力的衰敗,使土司家族更加馴服於中央王朝。

綜上所述,正是由於中央王朝的軟硬兼施同自身特殊的地理位置。一面是漢族人口大量湧入,文化衝擊與土地侵凌,伴隨著自身的衰落,南甸土司為了借重中央,維護自身統治,遂逐漸“漢化”了。而民國元年(公元1912年)第二十八代南甸土司龔綬(刀樾春)上呈李根源《呈請改復龔氏條陳》正是這一過程的高峰。

其他傣族刀氏

雲南紅河洲的傣繃支刀氏:

原居黑水(瀾滄江及禮社江中間地帶)。元朝時期時逐漸遷移石屏玉龍湖沿谷,明朝末期因湖水暴漲淹沒田莊,一部份遷元江甘莊壩,一部份遷元陽南勐,後遷猛甸,定居至今已有六百多年的歷史。

分佈

刀姓是一個典型的少數民族姓氏,現今人口約六萬,排在第五百零一位。望出渤海,南甸。現今主要分佈於西南地區。

【郡望堂號】

郡望

渤海郡:歷史上的渤海郡在地域上有兩個稱謂,另一為渤海國。西漢時期從鉅鹿、上谷之地分出渤海郡,治所在浮陽(今河北滄州東關),其時轄地在今河北省、遼寧省之間的渤海灣一帶。唐朝時期的東北靺鞨(古女真族),以粟末部為主體亦建立過渤海郡,先稱振國(震國),又稱渤海國,其時轄地在今東北松花江以南至渤海地區。後來唐玄宗冊封大祚榮為渤海郡王、忽汗州都督,遂名渤海國。渤海國地跨烏蘇里江兩岸,在今遼寧、河北、山東三省之間的渤海灣沿岸一帶。後唐同光四年(丙戌,公元926年),渤海郡為大遼國契丹族耶律·德光所滅,以後不復存在。

南甸司:南甸傣族土司轄境相當於今雲南騰衝以南、龍川江以西以北地區,即今梁河縣九保鄉一帶。元朝至元二十六年(己丑,公元1289年)設軍民總管府,由傣族首領貢理、貢鑾、貢祿管理所屬地區,元廷賜貢祿姓刀。明洪武十五年(壬戌,公元1382年)改南甸府,明永樂十一年(甲午,公元1414年)置南甸州,明正統九年(公元1444年)改宣撫司,清沿明制,至1951年廢止。

堂號

渤海堂:以望立堂。

南甸堂:以望立堂,亦稱騰衝堂。

字輩

傣族在過去沒有嚴格的字輩排行,明朝以後才開始正式仿漢習設立字輩。以下字輩並不嚴謹,還有待進一步整理:

雲南六順傣族刀氏字輩:“輔鎮勝永溶照錫錫善琪”。

雲南元江傣族刀氏字輩:“龍謹錕翥鳴曾純慶”。

雲南鎮康傣族刀氏字輩:“襖廣嘎中敬恩枳達珍鼎鑑銑濟克晟錦純”。

雲南孟連傣族刀氏字輩:“罕派先謝丁金法航忠興謙鼎烈佑春勇先新功尚明生先華勇洪”。

雲南威遠傣族刀氏字輩:“順罕幹朔泰憲竿寧能索鐝宗漢國光”。

雲南南甸傣族刀氏字輩:“貢蠻罕硬樂賓過碟成正泰臨才掌慶啟□保祥元□賜鼎錫翰周緒忠國綬政”。

雲南幹崖傣族刀氏字輩:“曩便率轟開落元舉文瑄邊國勳忠泰業眾候連玉廷廷鉞”。

傣仂支系刀氏

祖先在元朝時期居大堵河(石屏五郎溝河),一世祖刀阿二,明末清初遷元江南滿生五子。

二世祖刀老大,清乾隆初從南滿分居到紅河岸邊的哈龍,後到曼板定居,生四子。

三世祖刀老二(志保),在清乾隆六十年(公元1795年)搬遷勐甸舊寨。

刀老三(永祥),在清乾隆年間隨軍征戰到四川,遭阻擊戰敗,潰散逃到廣西后進入越南豐士,居一代後搬遷到金平的金水河孟臘,居二代後遷移到元陽牛角寨居一代,再遷元陽南沙萬木村居三代,在清道光二十三年(公元1843年)遷回紅河大黑公小河蚌戛村定居,至刀玉清(1958年逝世)計十二代。

刀老四(永志),在清嘉慶二十三年(公元1818年)移遷出國,居泰國清邁。

四世祖刀志保,生三子。刀老三在民國十二年(公元1923年)遷至曼板勐洞河。二子刀永福在民國六年(公元1917年)搬至木龍玉學莊,生四子,老大居木龍村,老二居壩蒿,老三居曼板,老四居勐甸舊寨,至今已十四代,為刀榮光(人大代表,退休)。

【楹聯典故】

(暫缺)

【祠堂古蹟】

傣族古城

中國現存最早的傣族古城在哪裡?那就是素有彩雲之南美稱的雲南孟連傣族、拉祜族、佤族自治縣縣城本部的娜允古城。娜允,傣語意為城子,位於孟連傣族拉祜族佤族自治縣孟連鎮娜允辦事處,距縣政府頂多五百米左右。這裡,是元、明、清、民國四個朝代孟連傣族統治集團的政治、經濟、文化、宗教中心。孟連自古以來就有人類生息繁衍,在娜允古城旁的南壘河岸,曾先後發現五處新石器時代的遺址,發掘出打製石器、手製陶器、動物化石等珍貴文物。

據傣族的《史書》記載:孟連縣境在西漢時期就列入祖國的版圖。唐朝南詔時期稱孟連為“茫天連”,孟連一帶的傣族稱“茫蠻”,當時城中商貿繁華,人畜興旺,呈現出一派歌舞昇平景象。傳說,後來孟連傣族居住區曾發生了瘟疫(霍亂),百姓屍橫遍野流離失所,孟連從此沉寂。直至七百多年前,人們才發現了這塊美麗的土地。那麼,娜允古城後來又是怎樣形成的呢?

南宋保祜元年(公元1253年),為實現南北夾擊南宋,元憲宗孛兒只斤·蒙哥命孛兒只斤·忽必烈等以戰略大迂迴帶兵經川西入雲南,隨後攻下大理。次年,元軍兵臨勐卯(今雲南瑞麗),時值勐卯傣王去世,二子分裂爭權。面對內憂外患,罕罷法王子帶領部分臣民大舉南遷,進入阿佤山區勐板一帶居住,百姓在三位大臣的率領下,分三路去尋找立國安身之地。經過千難萬險,尋找到一個美麗的河谷,三路人馬彙集到這裡,伐木開墾、建立村寨,把森林覆蓋、荊棘茅草叢生的壩子變成良田。由於那些村寨相連,良田一塊接一塊,人們就將這裡稱為孟連,傣語意為尋找到合意的地方。

南遷途中,王子罕罷法的人馬經過馬散(今雲南西盟)佤族部落,受到佤族首領的熱情接待,並把女兒改名為葉連嫁給王子罕罷法。婚禮上殺象宰牛互贈象牙、牛角為信物盟誓:“象牙不會枯,牛角不會爛萬年相傳,傣族和漢族永遠是親戚。”七百多年來,孟連的傣族、拉祜族、佤族、哈尼族、傈僳族、景頗族、和漢族和睦相處,同仇敵愾,共同抵禦外來勢力的侵撓,為祖國鎮守著邊陲門戶。元至元二十六年(傣歷651年,公元1289年),罕罷法在孟連建起了傣族拉允古城,元朝在該地設“木連路軍民府。”轄地有蒙雷甸(今瀾滄募乃)、木索甸(今西盟縣孟梭)等,元朝曾派使臣前來巡行安撫。到了明永樂四年(公元1406年)朝庭設孟連長官司,官秩正六品,轄地不斷擴大。清康熙四十八年(公元1709年),康熙大帝晉封“孟連世襲宣撫司”官秩為從四品。

歷史上,孟連宣撫司記錄了各族人民在刀氏土司的領導下,多次抗擊英、日等帝國主義侵略,維護了國家主權和民族團結。在解放戰爭中,刀氏土司傾向革命,還參加了中國共產黨領導下的民主統一戰線。到1949年1月,孟連獲得解放。4月,瀾滄江臨時專員公署成立,中央人民政府正式宣佈廢除土司制度,娜允傣族城回到人民懷抱。

娜允古城由上、中、下三城和芒方崗、芒方冒兩寨組成。上城原是孟連土司和家奴居住的地方,現存主要建築有上城佛寺和孟連宣撫司署。上層佛寺緊靠著金山,是土司家族的專用佛寺,建於公元1868年,佔地無前多平方米,由佛殿、僧房、八角亭、大門、走廊和兩座塔組成,經多次民間集資修葺,古城建築基本完好,國外的傣族到娜允古城朝拜,大多住在上城佛寺。

孟連宣撫司署,傣語稱“賀罕”,意為金色王宮之王,在傣族封建領主制社會中,一直享有較高的地位和聲譽。孟連宣撫司團曾在清朝後期被焚,現存的古建築群建於清光緒四年~民國八年(傣歷1240~1281年,公元1878~1919年),是一座漢傣兩族建築合壁的古代建築群。孟連宣撫司署佔地足有一萬兩千平方米,在雲南邊境民族地區的十八個土司衙門算是儲存比較完整的。由門庭、議事廳、正廳、後廳、兩廂以及穀倉、廚房、監獄等組成。主體建築是議事廳,為三重簷歇山頂幹欄式建築,長四十二米,寬十米三,門堂為二疊小歇山飛簷斗拱大門,是中國古代建築中充分體現儒家思想的衙門,其型制規模代表著整組建築的等級,是房屋主人社會、門第的明顯標誌。衙門前後設定四個突出的小闕,觀其細緻及風格,顯然出自晚清傣族工匠的高超技藝。議事廳是整個建築群規模最大的一座,為三簷歇山頂幹欄式,幹欄的柱子六排,每排八根,共四十八根對稱排列,其主體是傣族的幹欄式,內部和後側保留了傣族的傳統形式,但底層與三面的外廊是仿漢風格,正面外簷起翹,柱頭均以漢族建築的斗拱和木雕加以裝飾,木雕內容大都是雙鳳朝陽、犀牛望月、鷸蚌相爭、寶象昇平等漢族典故,斗拱上方姿態各異的象鼻昂立傣味十足,體現了邊疆少數民族的勤勞智慧和獨創精神。

議事廳樓上是土司召集各族頭人議事和決斷政務的地方,當年土司高坐在寶座上,頭人、官員們席地而坐在下,門戟華蓋等排列左右。樓下設有地樓和坐欄,是土司和官員的休閒之處。每逢重大節日和喜慶對百姓開放三天,地樓能成批接納百姓。議事廳與東西廂房和正廳緊密相連,形成一個土司府日常生活辦公的四合院,又叫走馬轉角樓,廂房是一樓一底硬山頂沿廊式對稱建築,是土司和官員們辦事的地方。正廳是一樓一底重簷硬山頂式建築,樓上是土司和家屬的居室,西側是廚房、東側是糧倉,這兩項建築系傣式建築。議事廳南面原設有監獄,有兵丁駐守,還有一座供奴僕紡織和居住的建築,這兩項建築如今已不存在。整個土司建築佈局合理、完整。如今,它是雲南十八代土司建築中儲存最完好的,也是雲南清朝土司衙署的代表,作為雲南唯一的一座傣、漢合璧的大型建築群,孟連宣撫司署本身就是一部建築史和藝術史。

館藏文物中有清王朝賜給土司的官服、印章、儀仗等物,有貝葉經和土司的記田戶簿,有歷代土司衙署的漢、傣兩種文字的公文;有用傣納、傣繃等兩種文字記載的故事、詩歌、經文、歷史、法規等;有祭神的器具及日常生活用具,這些都是研究西南少數民族土司制度的重要文物,具有較高的歷史和藝術價值。建國前有一支宣撫司署的專用樂隊,樂器為傣族的三絃、二胡、鋼琴片、三角罄的傣族樂器;舞蹈有燭光舞、長甲舞、孔雀舞、馬鹿舞、蝴蝶舞等宮廷舞蹈;唱的內容多為節日祝福歌,傣族長篇敘事詩等。所不同的是,樂曲的旋律很動聽,有固定的曲目,如《偏盧習》、《第四樂曲》、《帕薩歪》、《晚麗》、《好日子》、《南哦罕》等。這些樂曲可以填詞,在傣族傳統音樂中並不多見。樂隊遠在五十公里外的勐阿,逢節日或喜慶活動召之即來。

中城是當年宣撫司署的官員及家屬居住的地方,現存古建築有中城佛寺以及土司岳父和其他官員的住宅。中城佛寺建於公元1810年,由佛殿、僧房、大門、走廊、八角亭組成,佔地三千多平方米,是居住在中城的傣族官員們的專用佛寺,主體建築佛殿為抬梁式三簷歇山頂圍廊建築。外板壁上裝飾有寶塔佛像、孔雀、樂舞、花卉等精美圖案,磚牆上繪有壁畫,中層佛寺周圍分佈著土司岳父家、土司代辦家及其他幾個官員的住宅,都有二百多年以上的歷史,這些民居不僅反映了明、清時期傣族民居特點,同時也是傣族封建領主等級森嚴的重要實物考證。下城是宣撫司總攬內外政務的官員——議事廳長和幾位官員的住處。只可惜,這些古建築於二十世紀六十年代動亂時期毀於大火。

歷史上,孟連宣撫司署雖“地處極邊、界連外城”,但與歷朝最高統治集團關係密切,朝貢往返不斷,朝庭也曾派使臣前來巡行安撫。明永樂元年(公元1402年),孟連的第三代土司在募乃等地發現銀礦並開採。到清朝康熙年間,採礦規模已發展到幾千座九環鍊鐵爐,人數達幾十萬之眾,成為當時清朝的白銀主產地。

採礦業的發展,帶動了周邊地區經濟物資供給;貨幣流通促進了商貿發展,孟連成了中外貨物的集散地,號稱九勐進、十勐出,在大青樹成片的地方形成集市;商貿往來增多,促進了文化交流,原來信奉原始多種神教的孟連娜允傣族,從緬甸曼德勒迎來“三藏經”和佛像,在佛教傳播過程中產生了傣文,這對當地政治、經濟、文化產生了重大的影響。由於以上諸多原因,孟連成了中外勢力垂涎的寶地,爭奪領地和保衛領地的戰爭經常發生。為維護自己的世襲統治地位,孟連土司一是依靠於中國當朝最高統治者的支援;二是透過聯姻方式加強自己與西雙版納、勐緬、孟定、孟艮(今緬甸丹陽)等傣族土司和佤族土司的血緣關係,以鞏固自己的政治勢力。

據文獻《孟連宣撫司史》記載,孟連土司因救回被老族搶走的西雙版納土司之女有功,西雙版納土司便將女兒嫁給了孟連土司,並陪嫁了大片土地和百姓。多年後,西雙版納土司又將一個孫女嫁給孟連土司,陪嫁是勐滿和景邁的土地和百姓。這在客觀上加強了與外地經濟和文化的交流,順應了邊疆各族人民和睦相處、安居樂業的願望。

由於以上原因,號稱“召賀罕”——金殿之王的孟連傣族土司,在東南亞一帶有著顯赫的地位和較高的聲譽。由於孟連土司所管的地域遠遠超出現在的國界和縣境,與周邊土司又有著姻親關係,在跨境而居的東南亞民眾心目中,存在著血濃於水的親緣關係,使他們對孟連娜允古鎮有一種認同感和歸屬感,對娜允古鎮懷著一種特殊的敬意。

如今,孟連娜允古鎮與緬甸接壤的國境線長達一百三十多公里,境內的南壘河、南卡河兩條河流分屬太平洋、印度洋兩大水系,歷史上沿著這兩條河流,有通往金三角和緬甸臘戌等地的茶馬古道,是古時候思普地區通商口岸,晚清時孟連便設有海關。現有兩條公路通往金三角和緬甸臘戌方向,孟連鎮與緬甸佤邦總部——邦康緊鄰,商貿往來頻繁,娜允古鎮成為境內外各族民眾往來之地。

現今許多專家學者皆驚歎:一座傣族古城經過數次政治風雨,仍保留著古城的輪廓和規模,這是少見的。

一個傣族土司家族,世代傳承,綿延元、明、清、民國四個朝代,二十八任,歷時六百六十年之久,這在中國土司史上是罕見的,具有較高的歷史價值。

附:

歷代傣族土司之名

歷代幹崖宣撫司傣族土司之名(公元1403~1942年):

郗忠國(賜刀氏,改稱刀忠國)、刀曩戀、刀帕便、刀帕率、刀帕轟、刀帕開、刀帕落、刀帕元、刀帕舉、刀帕文、刀帕瑄、刀定邊、刀鎮國、刀建勳、刀秉忠、刀捷泰、刀鴻業、刀得眾、刀世候、刀紹虞、刀如連、刀如玉、刀獻廷、刀盈廷、刀承鉞。

歷代盞達副宣撫司傣族土司之名(公元1880~1931年):

刀盈廷、刀安仁、刀保圖、刀承鉞。

歷代六順傣族土把總之名(公元1730~1930年:

刀國輔、刀鎮、刀敬勝、刀敬永、刀溶、刀輯照、刀壬錫、刀林錫、刀繼善、刀鑲琪、刀盛珩。

歷代猛阿傣族土把總之名(公元1836~1855年):

刀罕鑑、刀豸。

歷代元江傣族土千總之名(公元1730~1883年):

刀世龍、刀謹、刀廷錕、刀鳳翥、刀鳳鳴、刀蔭曾、刀兆純、刀兆慶。

歷代鎮康州土知州之名(公元1355~1906年):

大悶法、曩博、曩光(賜姓刀氏,改稱刀光)、刀木襖、刀悶廣、刀悶嘎、刀悶中、刀悶敬、刀悶恩、刀悶枳、刀悶達、刀悶珍、刀悶鼎、刀悶鑑、刀悶銑、刀悶濟、刀悶克彰、刀悶晟圖、刀悶錦圖、刀悶純祖、刀悶純興。

歷代孟連傣族土司之名(公元1356~1949年):

罕罷法、刀罕很、刀派送、刀派罕、刀派獻、刀派樂、刀派約、刀派沾、召南勐(女)、刀派蘭、刀派元、刀派真、刀派漢、刀派金、刀派欽、刀派鼎、刀派春、刀派勇、刀派先、刀派新、刀派功、刀派昌、刀派明、刀派生、刀派全、刀派華、刀派永、刀派洪。

歷代威遠州土知州之名(公元1379~1698年):

召順短、召罕練、召罕幹(改刀氏,稱刀罕幹)、刀朔罕、刀泰、刀憲孫、刀遜竿、刀寧、刀能、刀索、刀鐝、亞法宗、刀漢臣、刀國棟、刀光賴。

歷代南甸宣慰司土司之名(公元1389~1950年):

刀貢猛、刀貢蠻、刀貢罕、刀樂硬、刀樂蓋、刀樂賓、刀樂過、刀樂碟、刀樂成、刀樂正、刀樂泰、刀樂正、刀樂臨、刀大才、刀樂掌、刀樂臨、刀樂慶、刀樂啟、失名待考、刀樂保、刀呈祥、刀啟元、失名待考、刀恩賜、刀銘鼎、刀三錫、刀維翰、刀維周、刀鴻緒、刀守忠、刀定國、刀綬(改龔氏,稱龔綬)、龔統政。

【典故軼事】

傣族民族英雄刀安仁

刀安仁,又名郗安仁,字沛生,傣族,1872年出生,雲南幹崖宣撫司第24代土司。

土司世家背景賦予了刀安仁忠於王朝的思想,並對他的國家認同意識產生著最為基礎的影響。據載,幹崖歷代土司均對明清王朝忠誠擁戴。這個土司世家對中原文化的嚮往仰慕之心,可能是其對中央王朝具有堅實國家認同的文化因素。在“中國文化至上主義”看來,這種文化認同甚至“起到超越了政治、宗教乃至種族隔閡的功能”。據文獻記載,幹崖土司十三世祖刀建章,自願將土司職位讓給弟弟,自己則“退居蘆舍,耕讀教子”。再從刀氏家族的墳墓來看,1984年,民族史學家傅於堯考察了刀安仁及其先輩刀建章、刀世侯、蓋世修、刀盈廷、刀放氏等人的墳墓,從其調查報告中我們可以看出,無論是墓之形制,還是墓表、墓誌、祭文中宣揚的忠、孝、仁、義等精神,無一不是受漢文化影響的結果。可以說,刀氏家族對中原文化的認同接納,為其堅固的國家認同奠定了紮實的基礎。

刀家世訓

這個世家的“懿訓”和“典則”就是“忠君愛民、敬老慈幼”。作為長子的刀安仁剛一呱呱墜地,便被寄予了遵循“忠君愛民”祖訓的厚望。據說刀安仁剛滿8歲,其父刀盈廷便請了一個“漢文水平較高”的族官,向其教授《三字經》、《百家姓》、《幼學瓊林》、《古文釋義》等課程。刀安仁12歲時,又換了一位“頗有學問”的秀才教師。此人名叫蔣貴,兼任宣撫司署的漢文文案。他一直教授刀安仁直至其赴日本留學,對刀安仁的思想影響較大。

在這樣一個對中央王朝有效忠傳統、對中原文化有仰慕之心的家族中出生成長並接受教育,刀安仁逐漸培養起了傳統的國家認同意識。我們可以借鑑史學家姚大力先生的研究成果,把這種傳統的國家認同意識解析為兩個層次:一是對一姓君主和王朝的忠誠和認同,二是對超越具體王朝而始終存在的政治共同體“中國”的認同。這兩個層次的認同,在刀安仁寫的詩歌《抗英記》中表現得非常清楚。

刀安仁在詩歌中濃墨重彩地歌頌著大明皇帝及其王朝,並對邊疆與中原的關係進行了闡述。他說:“我國的歷史宛若滔滔的江流,邊關界地就像主流上的支江。我們的祖國就像一棵古老的青樹,我們的家鄉就像片片樹葉鬱郁蒼蒼。江河相通,水流不盡,枝幹一體,蓬勃向上。”邊疆“是中華大地的門面”,奮勇反抗英國侵略者的目的,就是“讓遠離邊疆的父老們和平安穩”。刀安仁所要表達的意思即邊疆是中國不可分割的重要組成部分。

但辛亥革命前後,幹崖宣撫司的外部環境發生了前所未有的變化,這對刀安仁國家認同意識的發展產生了較大影響。較早發生的,就是英國對緬甸和幹崖的入侵。

抵抗外來侵略的思想萌生與對抗

抵抗英國侵略令刀安仁萌生主權國家意識

刀安仁出生成長的時代,正值英國加緊侵略緬甸,並企圖從西南侵入中國的時期。19世紀20年代以後,英國發動了3次侵緬戰爭,終將緬甸據為己有。中國西南“藩籬”盡失,地處西南極邊的幹崖成為英國侵略中國的前沿陣地,原本和諧的外部環境被英國侵略者粗暴打亂。

1891年刀安仁承襲土司職位。這年秋末,英軍突然侵入幹崖鐵壁關地區。刀安仁毫不猶豫地組織隊伍英勇抵抗,擊退了英軍的多次進攻。此後,幹崖經常受到英軍侵擾,刀安仁就派部隊駐紮在鐵壁關的大青樹營盤,長期堅守。

1898年,中英會勘滇緬邊界。由於中方勘界代表劉萬勝的妥協退讓,中國喪失了幹崖、隴川、勐卯的大片土地,包括刀安仁派兵駐守的鐵壁關大青樹營盤地區。邊界劃定後,劉萬勝強令刀安仁調回守衛在大青樹營盤的部隊。看到祖國的土地、幹崖土司23代世守的領地鐵壁關,從此要變為異國土地,刀安仁悲憤交加,誓死不願撤退。劉萬勝竟以欺君之罪、抄斬九族相威脅,刀安仁只得含淚撤軍。

這些經歷對於刀安仁來說是刻骨銘心的。1899年,為“傾訴對貪得無厭的帝國主義的仇恨,對昏庸無能的清政府的不滿”,刀安仁懷著悲憤之情,用傣文寫成敘事長詩《抗英記》,從中我們可以看到刀安仁對世界的認識,隨著英國侵略緬甸繼而侵入幹崖而得到擴充。他意識到天下之大,不只有大清。同時,他對近代國家的領土、政權、主權、邊界等要素和標誌,有了更深刻的感性認識,近代主權國家觀念由此萌生。

英國侵略使刀氏土司世守的疆土面臨從皇朝分割出去的威脅,意味著幹崖將失去中央政府的蔽翼。刀安仁在《抗英記》中惶恐地寫道,如果家園被英國侵略者佔據,邊疆各族人民就會成為“無家的臣民”,像“無主的竹蓬”一樣“任人糟蹋”。因此,他對清政府寄予很大的期望,英國侵略客觀上增強了刀安仁對清王朝的認同感。

刀安仁英雄事蹟點滴

在國家衰亡和邊疆危機的關鍵時刻,歷史上積澱下來的堅固的國家認同,在保衛邊疆上發揮了重要作用。在抗擊英國侵略者的緊要關頭,刀安仁召集少數民族同胞拋開民族情緒,以大局為重,同心同德對付侵略者。

清朝統治的衰敗使刀安仁的國家意識發生轉變

上面已述及,在中英就滇緬勘界問題進行交涉的過程中,刀安仁對清政府的軟弱妥協、昏庸無能、劃界失地等行徑失望透頂。其實,早在青少年時代,刀安仁就對清廷官員在幹崖領地上的囂張跋扈、任意苛索、胡作非為忍無可忍,到1905年前後,他開始“有志排滿”。這意味著刀安仁國家認同的第一層,即對君主和王朝的忠誠開始發生轉變。

據說在刀安仁14歲那年,騰越鎮總兵丁槐曾藉故陷害刀盈廷,因丁槐驕橫跋扈在當地引發了很多矛盾。刀盈廷曾向朝廷稟稱,1886年在幹崖等地開始實行的軍糧採買政策,“領價銀少,繳米多”,實際上成為一種強買強賣和變相敲詐。1887年駐軍借修築防營之機,在幹崖強派紋銀千餘兩,當地民眾為此叫苦連天。清廷官員的惡劣行徑在刀安仁心中留下了深刻的印象。

在之後的抗英鬥爭中,刀安仁又再次見識了清廷及其官員的軟弱無能。尤其是劉萬勝劃界失地、強令其撤兵的舉動,讓他實在難以理解和接受。他在《抗英記》中表露了自己的心跡:“姓劉的總兵下發了命令,清朝的大臣心驚目眩:‘向後退讓勿惹洋兵,山川原野可以酌情相讓。’一聲悶雷擊中心房,大盆冷水潑在前方。祖輩盤耕的土地為何相讓?祖先栽下的果木為何歸給異國他邦?古老的民族為何要跪在洋人面前?赫赫的大臣為何發出退令?堂堂的中華為何任人踩肩?這是中華大地的門面,這是傣族祖祖輩輩勞動生息的地方……清朝大臣何以拱手相讓?”對清廷及其官員的怨恨和失望在文中表露無遺。刀安仁逐漸發現維護王朝與維護歷時性共同體“中國”之間存在矛盾和衝突,並對清王朝喪失了信心。他對清王朝的認同也即將走到終點。

1905年,刀安仁“知清政府之不足有為,遂告替土司職,西遊印度”。這次考察最大的收穫就是在仰光與進步人士丘仁恩結識,這是“決定其人生歸宿的極不尋常機遇,讓他踏上了資產階級民主革命道路”。丘仁恩見刀安仁“談吐不凡,有志仇滿”,就介紹他與革命人士莊銀安、徐贊周、陳甘泉等認識。眾人皆有相見恨晚之感,“各傾吐心腹,引為知己。安仁歸時慨然以舉兵滇邊為己任”,並請莊銀安等人物色得力人員到幹崖相助。

刀安仁在緬甸受丘、莊、徐等革命黨人影響後,更堅定了反清的決心,允諾“舉兵滇邊”。此時刀安仁的國家認同,在君主和王朝這個層次上發生了轉變,他不再認同清王朝及其皇帝,開始致力於推翻清王朝統治的革命鬥爭。不過在推翻清王朝後應該建立怎樣的一個國家,刀安仁此時還沒有明確的認識。這種思想狀況,一直到他加入同盟會、接受民主革命思想後才得以改變。

民主革命思想確立了刀安仁的主權國家觀

刀安仁返回幹崖後,立即著手開辦軍國民學堂,並請莊銀安等人幫忙挑選教員。莊銀安等便推薦革命黨人秦力山等到幹崖輔助辦學,“安仁深喜得人,以校務付託力山”。後來,秦力山成為了刀安仁走向革命的良師益友。在秦力山的建議下,刀安仁決定到日本留學。秦力山為其寫了推薦信,讓他到日本後去拜見孫中山和黃興等人。

1905年臘月,刀安仁帶了十多個人從幹崖啟程,經過緬甸、新加坡、香港、上海,於1906年5月抵達東京。在旅日途中,他用傣文寫成詩歌《遊歷記》,記述了自己的沿途見聞和心理活動,成為我們瞭解當時刀安仁的國家認同意識的寶貴材料。

從《遊歷記》可以看出,刀安仁赴日留學途中的經歷進一步增進了他對世界多國體系以及邊界、領土等概念的認識,主權國家觀念隨之變得更為清晰。在中緬邊界,他寫道:“我們又來到滿是蘆葦的荒灘。炎熱的氣候標誌著我們進入了不同經緯的異地——這是中緬兩國界地稱為芭蕉寨的地方。”此時,雖然刀安仁對清王朝的認同發生了轉變,但他仍保持著對歷時性共同體“中國”的強烈認同。如到香港時,刀安仁不無感慨地寫道:“這是名揚中外的富饒的香港,這是中華版圖的一個地方。可是由於當權者的腐敗,這塊土地就離開了養育她的爹孃!”他稱香港為中華版圖,並指斥清政府昏庸無能,使這麼富饒的一塊土地“離開了養育他的爹孃”,充分說明他雖憎惡清王朝,但仍保持著對中國的堅定認同。

刀安仁來到東京後,隨即與孫中山和黃興取得了聯絡,並在他們的影響下,於5月31日加入了同盟會。孫中山“知道他是雲南少數民族加入同盟會的第一人,特別器重,勉勵他在西南邊疆少數民族中傳播真理,宣傳革命,組織力量”。刀安仁沒有讓孫中山失望,很快就約了十幾個少數民族留日學生參加同盟會,併為同盟會積極籌措活動經費。

刀安仁雖然加入了同盟會,但由於與同盟會革命黨人的接觸時間太短,還無法完全理會同盟會綱領的真正含義。隨著與孫中山、黃興、宋教仁、胡漢民等革命人士的密切交往,他才逐漸領悟到了其中的精髓。刀安仁弟媳錢郎伴曾經回憶,他們到東京租房子住下後,經常有人來拜訪,他們的住所一時成了革命黨人的聚會地。“孫逸仙、黃克強、宋教仁、吳玉章、居覺生這些人來家,許多時候都是講革命的事,召遊歷、教生(即刀安仁和刀安文)和他們坐著,一講就是一個晚上,什麼滿清政府昏庸腐敗,列強瓜分中國呀,要推翻滿清建立共和呀,要漢、滿、蒙、回、藏、傣各族平等,平均地權等,許多許多,連我都聽熟了。”

在接受並領會同盟會的宗旨和綱領後,刀安仁的國家認同觀念再次發生變化,明確了在推翻清政府統治之後,建立一個“中華”國家的目標。不過,此時革命黨人想要建立的“中華”國家,是“在十八行省恢復建立漢族國家”。若是刀安仁理會到這層意思,不知他將如何調處自己的民族身份與建立漢族國家的革命目標之間的關係。

組織秘密團隊,騰越起義成功之後,刀安仁一直為實現革命目標而努力奮鬥。1908年,他帶著林春華、王群、錢克昌和日本教習小室等人回到幹崖,表面上“以振興農桑為名,其實以訓練軍事教育為要旨”。後因事機不密,遭清廷雲南當局取締。1909年,刀安仁與張文光、劉輔國在騰衝秘密成立了一個核心小組,並擔任小組組長。當年12月,他寫信通知同盟會仰光支部居正等人,說已聯絡蒙化、順寧、永昌、蒙自、騰越、大理、龍陵等地的革命勢力,請他們派同志到幹崖籌商大事。居正遂帶領陳仲赫等人到幹崖,後因“清吏已有防備”而作罷。

1911年9月,刀安仁與張文光在騰越發動起義,成立了雲南最早的民主革命政權,刀安仁任第二都督。

騰越起義成功後,張文光推派刀安仁到上海、南京等地報告騰越起義的情況。刀安仁“欣然就道”,到南京謁見了孫中山,並呈文建議整頓騰、永、龍、順土司行政,給土司評定品級,頒發服飾印鑑和正式公文。不料,雲南軍都督府發電報到南京,汙衊刀安仁勾結土匪作亂,妄圖興夷滅漢、帝制自為。

正當革命蓬勃發展之時,刀安仁遭人暗算,在南京被捕入獄,後經孫中山、黃興、宋教仁等人合力營救得以出獄,但身心遭到嚴重摧殘,從此臥病不起,於1913年2月病逝北京,享年40歲。噩訊傳來,孫中山深表痛惜,致挽雲:“中華精英,邊塞偉男”,北京政府追諡他為上將軍銜。刀安仁力主改革土司制度,創辦學校,發展傣族文化,引進科學技術、開辦種植業、加工業、取得了許多成就。他於1904年從新加坡引種的橡膠樹,至今還存活一株,被稱為“中國橡膠母樹”。

刀安仁從傳統的天下國家觀和以王朝認同為核心的國家認同中,脫胎出主權國家觀和對新的民族民主國家的追求和認同。這種演變遠超家鄉人們的認識水平,因而難以得到他們的理解。當刀安仁的靈柩運回幹崖時,很多人指指點點地說:“召遊歷不忠不孝,他的土司是皇帝給的,他還要反皇帝。”這也反映出在辛亥革命成功後的較長一段時期,西南邊疆的普通民眾大部分還停留在以王朝認同為核心的國家認同之上,而刀安仁卻遠遠地走在了前列。

民族的榜樣是帶領群眾們對抗外來侵略起著一個重要的作用,刀安仁正是做到了領袖這一詞,作為當地民族的榜樣,他宣傳新民主知識,接收和與時俱進的思想讓更多同胞與惡勢力戰鬥,他就是這樣的一個模範,帶領著邊疆的傣族人民跨向新的世界,逃離外來欺壓。他是民族的榜樣,他是傣族人民的驕傲!

【家訓格言】

刀家世訓

刀家世訓的“懿訓”和“典則”就是“忠君愛民、敬老慈幼”。(待補充)

熱門工具排行榜

熱門工具排行榜