鄧氏起源及歷史

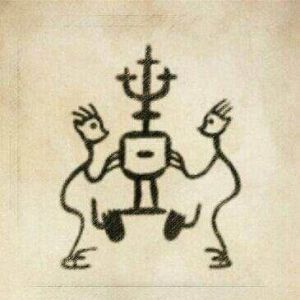

鄧姓圖騰(鄧氏圖騰)

鄧姓在中國人口最多的大姓中排在第二十九位,在川、湘、粵地區最有影響。當今鄧姓人群大約佔了全國人口的0.58%,總人口大約在730多萬。

鄧的名義和圖騰

鄧的原義是國名、邑名,實際是地名。在金文中鄧字沒有邑部,即為登字。在甲骨文中,西周時期確實有登人,也就是鄧人。

登字在《說文》中的註解:“登,上車也。從癶,豆。像登車形。”引申的含義是上升。五代宋初,大文字學家徐鍇以形聲相生、音義相轉之理,認為登的初意是“兩手捧登車之物也。登車之物,王謂之乘石”。古代登人應是一支擅長於製造乘石的氏族,其定居之地稱為登,最初登地大約在今山東菏澤地區,後來因遷移把地名搬到今河南省孟州西的古鄧城。登人先後在山東和河南建立了國家,後人因文字的轉化變成為鄧。當然,登人最初的原始圖騰是乘石。

鄧姓的起源與演變

漢族鄧姓主要有三大來源:古鄧國、姒姓和子姓。

第一支相傳出自黃帝時代的古鄧國,鄧國古址在今山東菏澤的鄧之墟,古鄧國之後的鄧氏至少有5000年的歷史。鄧國國君鄧伯溫是黃帝的大臣,可見當時鄧國的地位十分顯赫。

第二支出自姒姓,為夏禹的後裔。大約在公元前2070年大禹建立了中國第一個王朝夏朝。禹傳位啟,啟傳位太康,太康傳位仲康。仲康封其庶出之子於鄧,鄧國在今河南省孟州西的古鄧城,因在黃河北岸,也稱河北的鄧。在公元前1250一公元前1192年是商王武丁時代,也是商朝中興時期,武丁對夏的屬國和部落大舉征伐,姒姓鄧國也在此時期被滅。子孫被迫向東南遷於今河南省郾城東南的鄧城,春秋時為蔡國之地,因在黃河之南,也稱河南的鄧,姒姓鄧氏至少有4000年的歷史。

第三支源出子姓,為商朝皇族的裔孫。商王武丁滅了姒姓鄧國,隨之封其叔父曼季於河北的鄧,並賜姓曼,侯爵,今河南孟州西的古鄧城。周武王於公元前1046年滅商,子姓鄧國被迫南遷湖北襄樊北的古鄧塞,公元前678年楚文王滅鄧祁侯,鄧國亡,子孫以鄧為氏。鄧人北遷定居於今河南鄧州,在西漢時形成了著名的南陽望族。曼季是鄧姓族人公認的始祖,子姓鄧氏是組成漢族鄧姓群體的主要成員,其歷史至少有3200多年。

外族基因的融入

鄧姓人群的形成比其他姓人群要複雜,外族的融入在西周初已經開始。當週武王滅商時,主攻商朝鄧國的為北狄族的隗姓人,佔領鄧國以後隗姓人人主鄧國。近代考古發現陝西出土的西周初期的青銅器有娩姓鄧器,婉即隗,可證當時存在隗姓鄧氏。這支鄧氏不久離開中原西遷到甘川邊境的鄧至,今四川甘肅分界嶺摩天嶺南的羌人地區,形成鄧至羌。

三國兩晉南北朝時期,鄧至羌在西部十分活躍,直到北周時才被滅,鄧至羌人大部分融入當地的漢民中。其中一支南下進人云南形成唐朝時西南的勿鄧國,勿鄧國人有一部分融入四川涼山地區的彝族,彝族中的鄧姓來自勿鄧人。

南方鄧姓中融入外族基因主要發生在明清時期,涉及的重要的有關民族有苗、瑤、壯、水、土家、哈尼、彝等,南方的土著中的鄧姓最早來自中原地區南下的鄧姓移民,加人土著後逐漸土著化,並形成了土著中的強大派系。在後來的南方地區漢化過程中,很多土著的鄧姓又重新回到了漢族中。

鄧姓中也流入了其他姓氏的基因,最重要的事件是五代時南唐李從鎰,為後主李煜第八子,封鄧侯。宋太宗趙光義詔捕南唐宗室甚急,李從鎰之子李天和為避難,逃到湖南安化地區,以父爵位改為鄧姓。

歷史上鄧姓的分佈和遷移

先秦時期,鄧姓主要活動於黃河中下游的河南、湖北一帶。秦漢時期,鄧姓很快散佈到四川、陝西、江蘇等地。河南是鄧姓的發祥之地,南陽郡鄧姓的開基始祖為鄧況,在漢朝中葉,自楚徙居河南南陽新野,子孫一直以農桑為業。到東漢光武帝時,南陽鄧姓達到頂峰,太傅高密侯鄧禹是南陽鄧姓的最重要的代表人物,後來鄧姓衍生出多個著名支派均為鄧禹的子孫。東漢是鄧姓最輝煌的時代,“鄧氏自漢中興,凡侯29人,公2人,大將軍以下l3人。中二千石14人,列校22人,州牧郡守48人,其餘侍中、將、大夫、郎、謁者不可勝計。”南陽鄧姓對以後的鄧姓家族影響極大,因此,有“天下鄧姓出南陽"之說。西晉末,鄧姓大批從河南向南方移民,直達福建、廣東。唐宋時鄧姓的主體已經跨過長江分佈於湖南、江西、四川地區。到了明清時期,鄧姓基本上奠定了今天的分佈局面。明末鄧姓始入臺灣。

宋朝時期,鄧姓大約有36萬,約佔全國人口的0.46%,排在第四十六位。當時鄧姓第一大省是湖南,約佔全國鄧姓總人口的25.5%。在全國的分佈主要集中於湖南、江西、四川,這三省鄧姓大約佔全國鄧姓總人口的70%,其次分佈於福建、山東、廣東、河南、廣西等地。當時的湘、贛、川是鄧姓聚集的中心地區。

明朝時期,鄧姓大約有46萬,約佔全國人口的0.49%,排在第四十五位。鄧姓主要集中於江西、湖南、福建,這三省鄧姓大約佔鄧姓總人口的六成,其次分佈於廣東、廣西、四川、江蘇、湖北等省。江西為鄧姓第一大省,約佔鄧姓總人口的30.2%。宋元明期間600餘年,其人口主要向南方和東南地區遷移。全國重新形成了以贛、湘、閩為中心的鄧姓聚集區,人口重心向東南移動。

當代鄧姓的分佈和圖譜

當代鄧姓的人口已達到近730多萬,為全國第二十九位大姓,大約佔全國人口的0.58%。自宋朝至今1000年中鄧姓人口的增長率是呈上升的態勢。在全國的分佈目前主

要集中於廣東、四川、湖南三省,大約佔鄧姓總人口的51%,其次分佈於湖北、重慶、廣西、江西,這四省市又集中了24%的鄧姓人口。廣東為當代鄧姓第一大省,居住了鄧姓總人口的19%。粵桂湘、川渝成為鄧姓的兩塊主要的聚集區。從明朝至今600年期間,鄧姓人口主要由東南部向西和南部地區遷移。

鄧姓在人群中分佈在華南地區,在粵桂湘、海南北部、川渝貴大部、雲南東北、江西南部、福建西端,鄧姓佔當地人口的比例一般在1.12%以上,最高的比率可達2%以上,這一地區覆蓋面積大約佔了全國總面積的13.5%,居住了大約59%的鄧姓人群。在四川北部和西部、雲南北部和西部、海南南部、臺灣、福建中部、江西北部、湖北、浙江西南、安徽大部、豫陝甘南部、青海東部、黑吉東部交界地區、黑吉西端與內蒙交界地區,鄧姓佔當地人口的比例一般在0.28%--1.12%之間,這一地區覆蓋面積大約佔了全國總面積的22.5%,居住了大約26%的鄧姓人群。

鄧姓的傳統文化

郡望和堂號 鄧姓的郡望最重要的是南陽,其次有安定、高密、平陽、襄陵、長郡、陳郡等。鄧姓的堂號除與郡望相同外,主要還有南雄、平壽、謙恕等。“平壽"和“謙恕"兩堂號來源於東漢郎中鄧訓,他對人和下屬謙虛不傲,寬恕禮待,當時計程車大夫都服他。鄧訓在屯兵邊疆作烏桓校尉和張掖太守時,他用恩惠和信義善待周邊民族,因而鮮卑人懼怕他,羌胡服他,這樣邊境安定,朝廷封他為壽平侯。鄧訓死於任上,邊境的少數民族到他靈前來哭吊的有幾千人,場景十分感人,後來還蓋廟紹念他。

楹聯 重要的鄧姓楹聯有以下五副:

南陽望族;新野芳蹤。

雲臺首列;諫院知名。

平叔常下士;伯道胡為無兒。

鄧曼智慧料事;太后夙本好書。

世長勢短,宜忘勢而處世;人多人少,須擇以交人。

家訓格言

清朝鄧淳的《家範輯要》是一部重要的家訓文獻,記錄了歷代重要名家格言。重要的鄧氏家訓摘要如下:“簷頭滴水從高下,逆子還生忤逆兒”;“夫志貴乎定,而尤不可不審乎其初”(引吳獻臣語);“志不立,天下無可成之事,雖百工技藝,未有不本於志者。志無立,如無舵之舟,無銜之馬,漂盪奔逸,何所底乎?”;“書不記,熟讀可記;義不精,細思可精。惟有志不立,直是無著力處”(引朱熹語);“有道德者,必不多言;有信義者,必不多言。惟見夫細人、狂人、佞人,乃多言耳;”“論人無舍短而棄長,論已無登技而忘本”。

家譜 目前在上海圖書館中收藏鄧姓族譜52部,全國其他單位和美、日等國圖書館還收藏鄧姓族譜135部。

名人頻率和宗族先賢

《中國人名大辭典》收入了鄧姓歷代名人173名,佔總名人數的0.38%,排在名人姓氏的第六十一位;鄧姓的著名文學家佔中國曆代文學家總數的O.4%,排在五十九位;鄧姓的著名醫學家佔中國曆代醫學家總數的0.42%,排在第五十三位;鄧姓的著名美術家佔中國曆代美術家總數的0.25%,排在第七十九位。

最早揚名於歷史的鄧姓人士是春秋楚大夫鄧廖和鄭大夫、法家先驅鄧析;隨後最為著名的是西漢上大夫鄧通;東漢漢南太守房子侯鄧晨,大司徒高密侯鄧禹,大將軍鄧騭;三國蜀漢大將軍鄧芝,魏國名將鄧艾;東晉大臣鄧攸;十六國前秦尚書僕射鄧羌;唐朝大臣鄧世隆;宋元之際學者鄧牧;清朝篆刻家兼書法家鄧石如,兩廣總督鄧廷楨,詩人鄧輔綸,海軍名將鄧世昌;中國共產黨、中國人民解放軍、中華人民共和國的主要領導人鄧小平,全國政協主席鄧穎超,著名無產階級革命家鄧發、鄧中夏,上將鄧華,物理學家鄧稼先,真菌學家鄧叔群,社會科學家鄧拓,歷史學家鄧廣銘、鄧之誠,篆刻家鄧散木。

鄧姓血型

鄧姓人群的血型分佈總的是:O型佔36.6%,A型佔29.2%,B型佔26.3%,AB型佔7.9%.

熱門工具排行榜

熱門工具排行榜